山西洪洞县移民是怎样移民

山西洪洞县移民是明初(1368-1424年)规模最大、影响最深远的官方移民事件之一,其背景、方法和过程体现了特殊历史条件下的政策导向与社会变迁。以下是基于多源文献的综合分析:

一、移民背景

1. 中原地区的凋敝

元末战乱、天灾(如黄河泛滥、蝗灾)及瘟疫导致中原地区人口锐减,“白骨露于野,千里无鸡鸣”。例如,山东乐陵仅剩400余户,扬州城仅存18户。

2. 山西的特殊地位

山西因地形险要(如太行山屏障)未受大规模战乱影响,且风调雨顺,人口密度远高于全国。洪武十三年(1381年)山西人口达410万,占全国总人口的6.8%。山西成为移民的主要来源地。

二、移民方法与强制措施

1. 政策与条例

2. 军事化管理

移民队伍由官兵押送,为防止逃跑,常将移民用绳索捆绑串联,途中需解手时需申请解开绳索,故“解手”成为如厕的代称。

三、移民过程与分布

1. 时间跨度

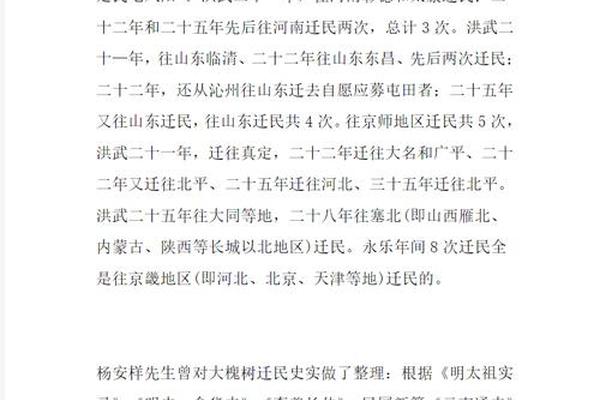

移民活动持续约50年(洪武三年至永乐十五年,1370-1417年),洪武、永乐两朝规模最大,共18次大规模迁移。

2. 迁徙路线与目的地

四、移民的文化影响与民间记忆

1. 身体与习俗的符号化

2. 文化融合

移民将山西的方言、戏曲(如梆子戏)带入迁入地,与当地文化融合,形成新的民俗形态。

五、争议与评价

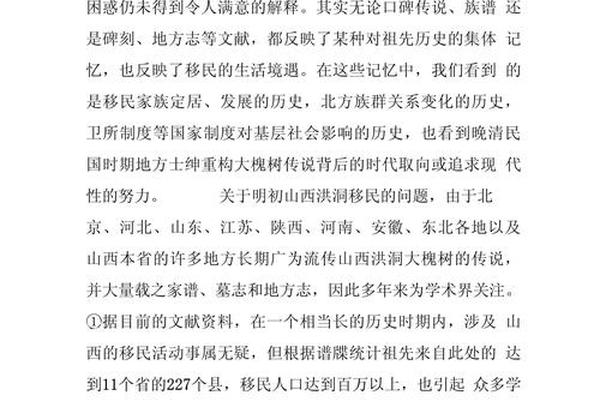

1. 民间传说的虚实

部分故事(如“燕王扫北”“三洗怀庆府”)可能夸大历史细节,但反映了移民的被迫性与民众的苦难记忆。

2. 政策成效

移民政策虽残酷,但使中原耕地面积在洪武二十六年(1393年)增至8.5亿亩,经济迅速恢复,为明朝稳定奠定基础。

六、现代意义

洪洞县自1991年起举办“寻根祭祖节”,每年吸引数百万后裔返乡。这场移民不仅是人口迁徙,更成为中华民族融合与集体记忆的象征。

综上,山西洪洞移民是明初政治、经济与生态危机下的历史选择,其强制性与文化烙印深刻影响了中国社会的结构与认同。

版权说明:

1.版权归本网站或原作者所有;

2.未经本网或原作者允许不得转载本文内容,否则将视为侵权;

3.转载或者引用本文内容请注明来源及原作者;

4.对于不遵守此声明或者其他违法使用本文内容者,本人依法保留追究权等。