移民及移民子女教育补贴

在全球人口流动与城市化进程不断深化的背景下,移民及其子女的教育问题已成为社会政策关注的核心。教育作为阻断贫困代际传递、促进社会公平的重要工具,各国及地区通过多样化的补贴政策,为移民家庭提供支持。这些政策不仅体现了对弱势群体的关怀,更通过教育资源的再分配,推动移民群体融入社会,实现可持续发展。

一、国内移民教育补贴的政策实践

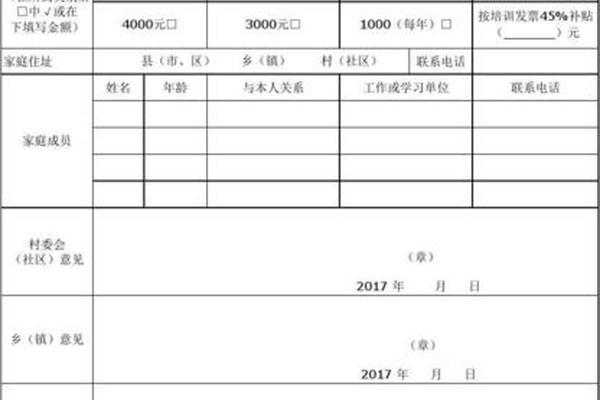

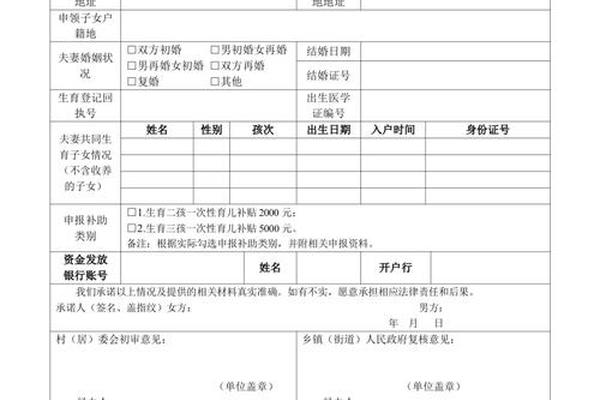

在中国,以贵州省为例,大中型水库移民及其子女的教育补贴政策已形成较为完善的体系。根据贵州省移民局与财政厅联合发布的黔移发〔2014〕60号文件,移民家庭可申请学历教育、职业教育及购置农机具等多类补贴。例如,考取一本、二本院校的移民子女可获得一次性4000元补贴,大专或高职院校补贴3000元,中职教育每年补贴1000元,职业技能培训则可按发票金额的45%报销。

政策的实施流程强调规范化管理。申请人需通过村级初审、乡级复核、县级终审的三级审核机制,并完成村级和乡镇两级公示。以六盘水市钟山区为例,2024年补贴发放覆盖32个移民村,累计发放金额达146.55万元,惠及600余名移民及子女。此类政策不仅减轻了移民家庭的经济负担,还通过技能培训提升了移民的就业竞争力,助力乡村振兴。

二、国际移民教育补贴的差异化路径

发达国家在移民子女教育补贴方面注重普惠性与公平性。以澳大利亚为例,技术移民子女在获得永久居留权后,可免费就读公立学校,享受资助的课程与基础设施。家庭税收优惠(Family Tax Benefit)和儿童看护补贴(Child Care Subsidy)等政策,进一步降低了育儿成本。美国则通过公共教育免费政策、营养援助计划及儿童税收抵免(Child Tax Credit)等多元补贴,保障移民子女从基础教育到高等教育的权益。

值得注意的是,部分国家通过差异化政策吸引高端移民。例如香港“优才计划”2025年新政提出,移民子女可参加华侨生联考或香港中学文凭考试(DSE),录取率分别高达51%和38%,远高于内地高考竞争强度。此类政策将教育补贴与人才引进战略结合,既满足家庭需求,又服务于地区发展目标。

三、教育补贴的社会影响与挑战

研究表明,教育补贴显著改善了移民家庭的经济决策。邢春冰与张晓敏(2022)通过对中国流动人口数据的分析发现,子女随迁家庭更倾向于选择生活成本较低、公共服务完善的地区定居,但户主工资水平因此下降约16%。这一现象揭示了家庭在收入与子女教育之间的权衡,也凸显补贴政策对移民空间分布的影响。

政策执行仍面临多重挑战。城乡教育资源分配不均导致补贴效用受限。例如贵州省部分偏远地区存在申请材料提交困难、政策宣传不到位等问题。国际案例显示,非法移民子女的教育权保障存在法律空白。美国《梦想法案》虽提出为非法移民青年提供高等教育通道,但因政治争议长期搁置,导致约110万非法移民子女面临身份困境。

四、优化教育补贴体系的建议

提升政策精准度需从三方面入手:一是建立动态调整机制,根据地区发展水平和移民需求修订补贴标准。例如将农机具购置补贴比例从10%提升至15%,并扩大职业培训的认证机构范围;二是强化数字政务应用,推广在线申请与审核系统,减少基层执行成本;三是加强跨部门协作,如将移民教育数据纳入社保体系,实现补贴发放与就业服务的联动。

未来研究可聚焦于长周期政策效果评估。例如追踪获得学历补贴的移民子女就业情况,分析教育投资回报率;或比较不同国家补贴模式对代际流动性的影响。针对气候变化引发的生态移民等新型移民群体,需探索适应性更强的教育支持方案。

移民及子女教育补贴政策既是社会公平的调节器,也是人力资本积累的催化剂。通过完善国内实践、借鉴国际经验、破解执行难题,可构建更具包容性的教育支持体系。这不仅关乎千万移民家庭的命运,更是实现区域协调发展、推动全球人才流动的关键举措。