移民火星计划有望吗英文

火星移民:科技乌托邦还是人类生存的终极赌注?

在距离地球5500万公里的红色星球上,人类正试图用钢筋与代码搭建新的伊甸园。从SpaceX的星舰计划到NASA的阿尔忒弥斯工程,从马斯克的殖民宣言到中国长征九号的蓝图,一场跨越国界的太空竞赛正在改写人类文明的边界。这场看似浪漫的星际迁徙背后,交织着技术突破的曙光与生存挑战的暗影。

技术可行性的双重困境

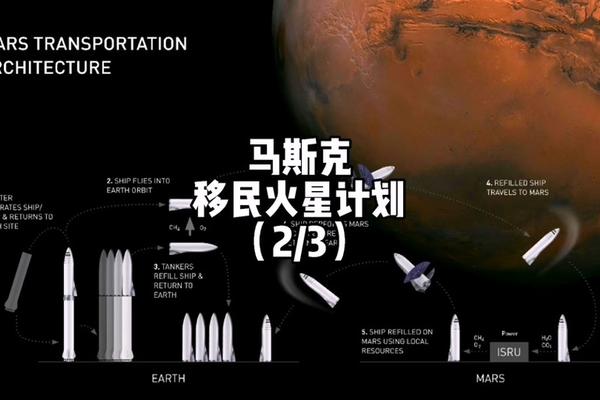

SpaceX的BFR(Big Falcon Rocket)系统代表着当前最激进的技术方案——高达106米的箭体可重复使用,每次携带150吨载荷进入地球轨道。星舰计划试图通过轨道燃料加注技术将单程火星旅行成本降至20万美元,这一设想建立在对现有航天器复用率的极限突破上。2024年《自然》期刊的研究指出,即使假设100%的生命维持系统回收率,星舰当前设计质量仍超出火星返回任务的运载极限,燃料生产所需的原位资源利用技术(ISRU)尚未通过实际验证。

中国航天科技集团的长征九号火箭计划在2025年后首飞,其近地轨道运载能力达140吨,理论上可支持多舱段组合式火星飞船。但根据麻省理工学院模型,维持四名宇航员1100天火星任务需要至少12次重型火箭发射进行轨道组装,这要求全球航天发射频率提升至当前水平的30倍以上。更严峻的是,深空通信延迟达40分钟,地面控制失效时,飞船自主决策系统将成为最后防线,而现有AI技术尚未达到完全自主星际导航的安全阈值。

生存挑战的多维屏障

火星表面的生存环境比南极洲严苛百倍:-63℃的平均温度需要全天候核能供电系统,稀薄大气(仅为地球的1%)使传统建筑结构失效,NASA提出的地下熔岩管殖民方案虽能抵御辐射,但需要先期机器人完成地质勘探与加固,这项技术仅在2025年大学火星车挑战赛中初现雏形。更隐秘的威胁来自0.38G重力环境,NASA模拟实验显示,小鼠在模拟火星重力下骨密度每月下降2%,肌肉萎缩速度是国际空间站的三倍,这对计划中的数年驻留任务构成根本性生理挑战。

地球化改造的千年蓝图同样充满不确定性。祖柏林计划的五个阶段中,释放冷冻CO₂提升大气压的关键步骤依赖尚不存在的纳米级吸光材料,而建立封闭生态圈的生物实验屡遭挫败——俄罗斯BIOS-3实验站最长封闭记录仅180天,且未解决微重力下的水循环失衡问题。当马斯克宣称要在火星建立百万人口城市时,科学家计算发现,仅维持千人规模的封闭生态系统就需要相当于300个足球场的垂直农业空间,这远超当前太空建筑技术的实现能力。

经济成本的冰山效应

SpaceX宣称的单人20万美元船票建立在完美假设链上:火箭重复使用100次、燃料成本降低90%、轨道加注技术成熟。现实数据却显示,猎鹰9号助推器复用成本仍占新造火箭的30%,且每次返修需要45天工时。麻省理工模型指出,若考虑生命维持系统损耗,实际人均成本将飙升至2亿美元,这还未计入火星基地建设的万亿级前期投入。更隐蔽的成本来自时间窗口约束——每26个月开启一次的火星转移轨道,迫使所有设备可靠性达到99.9999%,而现有航天器平均故障率仍在1%水平徘徊。

国际宇航联的测算揭露了另一个经济悖论:要使火星殖民地实现自给自足,需要至少100万人口形成产业闭环,但将如此规模人口运送至火星,按现有技术需消耗全球GDP的15%。这种先有鸡还是先有蛋的困境,使得私营公司的商业模型难以持续。NASA的阿尔忒弥斯计划延期至2025年,正反映出在深空探索投资上的审慎态度。

与动机的哲学辩驳

支持者将火星移民视为人类文明的"生命备份",正如马斯克所言:"让生命成为多行星物种是应对地球灾难的最佳保险"。但牛津大学未来研究所的反驳尖锐指出:投入同等资源用于地球气候变化治理,可拯救的人口数量是火星计划的百万倍。这种资源分配的价值排序,将技术可能性推向了道德选择的十字路口。

更深层的矛盾在于星际社会的治理结构。SpaceX提出的"直接民主制"火星社区,在缺乏外部法律约束的封闭环境中可能演变为技术寡头统治。哈佛大学太空法律研究所警告,现行《外层空间条约》未对地外殖民地立法权作出规定,这可能导致21世纪版的"西进运动"乱局。当殖民者宣称对火星资源的"先占权"时,地球政治体系的裂痕或将延伸至星际空间。

未来路径的理性重构

突破困局需要技术路线的重新校准。加州理工学院提出的"阶梯式殖民"策略主张:先建立月球基地验证封闭生态系统,再开发近地轨道太空城积累微重力医学数据,最后实施分阶段火星移民。这种渐进路径虽缺乏媒体吸引力,但能系统性降低技术风险。在能源供给方面,麻省理工的核热推进器(NTP)方案可将火星旅行时间缩短至45天,配合钾离子同位素电池,能解决夜间供电难题,这些技术已进入原型测试阶段。

国际合作机制的创新同样关键。欧空局提议建立"星际任务联合体",通过专利共享分摊研发成本,该模式已在小行星防御项目中成功验证。日本JAXA的模拟显示,多国分工可使生命维持系统开发周期缩短40%,这种协同效应或是打破当前技术孤岛的唯一出路。

在希望与现实的引力间寻找平衡

火星移民如同现代版的巴别塔,既彰显着人类突破生物局限的勇气,也暴露着技术傲慢的隐患。在探测器传回的火星丁达尔效应照片中,我们既看到云隙间透出的希望之光,也必须正视光影背后228万公里的死亡深空。或许真正的启示不在于能否抵达火星,而在于这个过程中人类对自身文明限度的认知重构——当我们凝视红色星球时,最终照见的仍是地球家园的脆弱与珍贵。

未来的探索需要更谦卑的姿态:将殖民叙事转变为科研合作,把技术竞赛进化为生态共治。只有当地球上的国家学会共享大气层时,我们才有资格谈论在异星建立新家园。火星计划不应是逃避地球问题的方舟,而应成为反思文明模式的镜子,照见人类在宇宙中的真实位置与责任。

版权说明:

1.版权归本网站或原作者所有;

2.未经本网或原作者允许不得转载本文内容,否则将视为侵权;

3.转载或者引用本文内容请注明来源及原作者;

4.对于不遵守此声明或者其他违法使用本文内容者,本人依法保留追究权等。