现代移民两种形式的区别

全球化浪潮下,现代移民已成为重塑世界经济格局与文化形态的重要力量。从跨国企业高管到建筑工地劳工,从技术精英到战争难民,不同形式的移民流动背后折射出产业结构变迁、国际秩序重组与社会价值观碰撞的深层逻辑。本文将聚焦现代移民体系中最具代表性的两种形式——经济移民与难民,通过多维对比揭示其内在差异及对全球社会的复合影响。

一、迁移动因:生存需求与职业发展

经济移民的核心驱动力源于个体对经济机会的主动追寻。以新西兰高额创业移民为例,投资者通过注入50万纽币固定资产并创造就业岗位,实现资源跨境配置与个人财富增值。这类移民往往具有清晰的职业规划,其流动方向与全球产业链分工高度契合,如硅谷对印度工程师的吸纳直接推动了人工智能技术的迭代。

难民迁徙则呈现完全不同的被动性特征。叙利亚内战催生的中东难民潮,本质是暴力冲突与政治迫害下的生存逃亡。数据显示,2025年全球难民人数突破3000万,其中83%集中于发展中国家。这种非自愿迁移常伴随家庭离散与社会资本断裂,如罗兴亚难民在孟加拉国难民营中面临长达十年的身份悬置,形成"文化孤岛"现象。

二、政策框架:筛选机制与权利保障

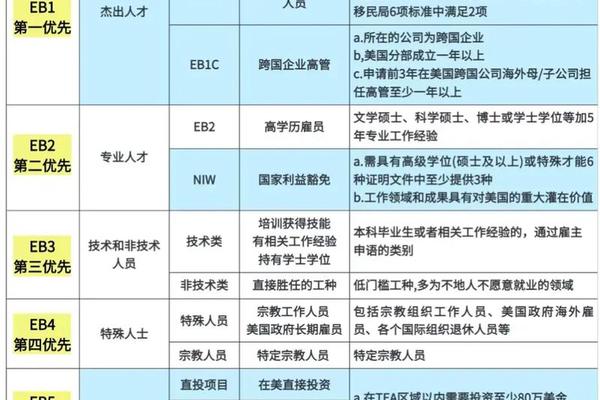

各国对经济移民普遍采取梯度准入制度。美国EB-1A杰出人才移民通过"十选三"标准构建人才过滤器,仅2024年就吸纳了2.3万名科研领军者。这种政策设计本质是将移民作为生产要素进行优化配置,新加坡通过语言能力与投资额度双重门槛,确保移民结构与城市发展战略相匹配。

难民政策则更多体现人道主义责任与主权让渡的博弈。《关于难民地位的公约》虽确立"不推回原则",但实际执行中常遭遇政治阻力。欧洲2015年难民配额分配方案引发多国抵制,反映出接收意愿与安置能力间的深刻矛盾。值得关注的是,数字技术的发展正在改变难民身份认定方式,区块链技术为难民学历认证提供了去中心化解决方案。

三、社会融入:文化冲突与创新融合

经济移民的文化适应呈现双向重构特征。硅谷科技公司中印裔高管占比达32%,其带来的敏捷开发模式与美式管理文化碰撞催生出"24小时创新生态"。但深层次的文化冲突依然存在,法国外来劳工聚居区形成的平行社会,暴露出语言隔离与价值观差异带来的融合困境。

难民群体的文化认同更具复杂性。第二代叙利亚难民在德国面临母国传统与欧洲价值观的撕裂,这种身份焦虑催生出独特的流散文学创作。研究显示,难民子女通过社交媒体构建跨文化交际网络,其文化杂糅性反而成为创意经济发展的新动能。香港的移民文化发展轨迹证明,当南粤传统与英伦制度实现"各司其职"的共存时,可孕育出独具竞争力的国际都市文明。

四、经济影响:资源互补与治理挑战

经济移民对接收国的边际贡献显著。澳大利亚采矿行业依赖菲律宾劳工使铁矿石出口效率提升27%,而美国移民创办企业贡献了35%的专利授权量。这种"人才套利"现象推动全球人力资源的帕累托改进,但同时也加剧了发展中国家的人才流失,印度每年因技术移民损失的教育投资高达18亿美元。

难民安置则构成特殊的经济生态。约旦扎塔里难民营发展出包含500家商铺的微型经济体,但这种非正规经济难以纳入国民核算体系。更严峻的是,难民接收国往往需要承担人均3000美元/年的安置成本,这对财政体系形成持续压力。创新性的"难民债券"机制试图通过资本市场化解资金困局,其运作效果仍有待观察。

五、法律身份:权利梯度与代际变迁

经济移民通过居留权到公民权的渐进路径实现身份转化。加拿大枫叶卡持有者在居住满3年后可申请入籍,这种"积分漏斗"设计确保了国家认同的渐进塑造。但临时工作签证制度的普遍化催生了新的边缘群体,日本技能实习生中超过60%遭遇过劳动权益侵害,形成现代版的契约劳工问题。

难民的法律身份具有更强的脆弱性。根据《都柏林公约》,难民必须在首个入境国申请庇护,这导致地中海沿岸国家承担了不成比例的责任。代际权利传递的断裂尤为突出,生于德国的叙利亚难民儿童18岁时面临强制遣返风险,这种法律困境迫使欧盟重新审视"出生地原则"的适用边界。

现代移民的双重面孔折射出全球化时代的深层矛盾:经济理性与人道主义的张力、文化多元与社会整合的博弈、短期收益与长期成本的权衡。未来研究需突破三个维度:一是构建移民贡献的动态核算体系,量化知识溢出与文化创新的经济价值;二是开发基于区块链的跨国身份认证系统,破解难民权益保障的技术瓶颈;三是探索"弹性融合"政策模型,在保持文化特质的同时提升社会凝聚力。唯有建立多利益相关方协同治理机制,方能在人口流动浪潮中实现真正的命运共同体构建。