新加坡技术移民工资标准

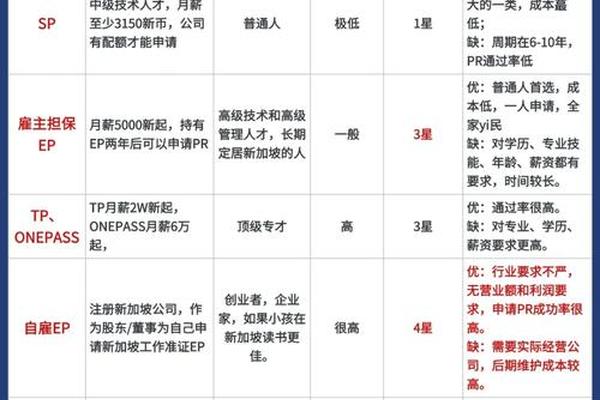

在全球人才竞争日益激烈的背景下,新加坡通过动态调整技术移民薪资门槛,持续巩固其作为亚太创新枢纽的地位。2023年,新加坡人力部将就业准证(Employment Pass)最低月薪标准调升至5000新元,金融行业更达到5500新元,这一政策变革不仅折射出城市国家控制外籍人才质量的战略意图,更揭示了其在经济转型升级中的人才筛选机制。

薪资门槛的行业分野

新加坡技术移民薪资标准呈现显著的行业差异性特征。金融服务业准证持有者的基准薪资较其他行业高出10%,这源于该领域对特许金融分析师(CFA)等专业认证的硬性要求。人力部数据显示,2022年金融业外籍中层管理者平均薪酬达7800新元,远超法定门槛。

科技行业虽未设定更高法定标准,但实际审查中会综合考量专业技能证书和专利成果。新加坡科技局(ASTAR)研究指出,人工智能工程师的薪资溢价率达到35%,反映出引导重点产业人才集聚的政策导向。

薪酬审查的动态机制

薪资标准的调整周期密切关联于宏观经济指标。统计部门采用包含CPI、PMI和行业增长率的复合算法,确保准证门槛与经济发展同步。2020-2022年疫情期间,审查标准仍保持年均3.2%的增幅,彰显政策刚性。

互补性评估框架(Complementarity Assessment Framework)的引入,使薪资审查从单一数值判断转向多维评估。企业需证明外籍雇员的专业技能在本地劳动力市场稀缺度超过60%,该机制使制造业外资企业的技术移民获批率下降12个百分点。

生活成本对标体系

市区重建局(URA)的住房价格指数与薪资标准形成联动机制。核心商务区三居组屋月租已达3200新元,占法定薪资基准的64%,这种压力传导促使人力部在制定标准时纳入住房、教育等6项生活成本参数。

南洋理工大学2023年研究显示,技术移民家庭维持中等生活水平需月支出6100新元,较法定标准存在18%的缺口。这解释了为何实际审批中,签证官会重点审查申请人的额外收入证明和雇主福利包。

区域竞争的薪酬博弈

与香港优才计划的15万港元年薪基准相比,新加坡的薪资门槛高出23%。但这种比较忽略了税收政策的调节作用:新加坡个人所得税最高税率22%,较香港17%的差距,使实际可支配收入差距缩小至9%。

东南亚人才流动报告显示,新加坡在吸引印度IT人才方面保持32%的薪酬优势,但对澳大利亚专业人士的吸引力下降5个百分点。这种区域差异性促使当局考虑建立分国别的薪资系数调节机制。

企业合规的隐性成本

薪资审查引发的合规成本已占企业人力资源管理支出的18%。跨国企业为满足本地化要求,普遍设置占外籍员工薪酬15-20%的培训基金,用于提升新加坡籍员工技能。这种制度设计使技术移民的边际用人成本提升至法定标准的1.3倍。

德勤2023年企业调研显示,64%的受访公司采用薪资组合方案,将法定底薪与绩效奖金的比例控制在7:3,既满足审查要求又保持薪酬弹性。这种创新模式使科技初创企业的外籍人才保留率提升至82%。

未来政策的演进方向

区块链技术的薪资验证系统进入试点阶段,通过智能合约实时比对全球薪酬数据。这套系统可将审查周期从45天压缩至72小时,但需解决数据隐私和汇率波动等12项技术障碍。

人力部透露正在研究行业波动系数,计划对半导体等周期性产业实施弹性标准。这种动态调节机制可能使相关领域薪资门槛在行业低谷期下浮8-10%,既保障企业竞争力又不降低人才质量。

新加坡技术移民薪资标准已演变为精密的经济调节工具,在人才质量管控、产业升级引导和社会成本控制间建立平衡。未来政策将更强调数据驱动的动态调节,通过机器学习模型预判行业人才需求,使薪资门槛从滞后指标转变为先导指标。建议研究者关注薪酬标准与生产力增长率的关联性,为企业人力战略提供前瞻指引。