唐朝高句丽移民知乎文章

公元668年,唐高宗与新罗联军攻陷平壤城,宣告存续七个世纪的高句丽政权终结。这场战争不仅改写了东北亚政治格局,更开启了古代东亚规模最大的移民工程——近四十万高句丽遗民被强制迁徙至唐朝疆域,形成中国历史上最早的系统性民族安置政策。这些移民群体如何在陌生土地上重建生活秩序?他们的文化基因如何与盛唐文明交融?这段被湮没的迁徙史,恰是观察多民族国家形成机制的绝佳窗口。

一、移民政策的双重逻辑

唐朝对高句丽移民的安置策略,体现着中央集权体制下的精妙政治设计。据《资治通鉴》记载,总章二年(669年)首次迁徙的38,200户移民中,青壮年与富裕阶层占主体,而“贫弱者留安东”。这种选择性迁徙既瓦解了高句丽复国势力的经济基础,又为中原农耕区补充了优质劳动力。考古发现的《李仁晦墓志》显示,其家族四代连续担任建安州都督,印证了唐朝“以夷制夷”的边疆治理智慧。

更深层的战略考量在于军事防御体系重构。仪凤二年(682年)高藏王叛乱事件后,唐朝将辽东移民二次内迁至河南、陇右等战略要地。这些移民中的骁勇之士被编入“团结兵”系统,成为边防军的重要补充。敦煌文书记载,河西节度使麾下的“高丽营”曾参与平定吐蕃叛乱,其作战方式融合了高句丽山地战术与唐军阵法。这种军事人力资源的转化,使唐朝在安史之乱后仍能维持边疆稳定达百年之久。

二、空间分布的生态适应

移民群体在唐朝疆域内呈现出梯度分布的鲜明特征。江淮地区接收了约60%的移民,这里河网密布的地理环境与高句丽故地的鸭绿江流域高度相似。洛阳出土的《高慈墓志》记载,其家族在扬州“垦殖荒滩,引渠筑堰”,将水稻种植技术引入长江三角洲。而迁往陇右的群体,则依托河西走廊的绿洲发展出独特的农牧混合经济,敦煌P.2005号文书显示,沙州有“高丽坊”专营人参、貂皮等东北特产贸易。

这种地理适应性背后是深刻的文化调适过程。山西应县出土的《申洪之墓志》揭示,高句丽移民通过土地买卖逐步融入当地经济网络。志文中提及高郁突等四人出售二十顷土地的交易,不仅采用唐朝契约格式,更以桑干河为地标进行四至描述,显示出对中原土地制度的娴熟运用。这种经济行为的规范化,标志着移民群体从“羁縻对象”向“编户齐民”的身份转变。

三、文化融合的多维路径

墓葬考古为观察文化融合提供了独特视角。集安高句丽壁画墓与唐墓的对比研究表明,七世纪后期移民墓葬中的图逐渐消失,取而代之的是仕女屏风画和胡人牵驼俑。这种审美趣味的转变,在洛阳发现的《泉男生墓志》中得到印证——这位高句丽权贵在志文中自述“诗礼传家”,其子泉献诚更是考中进士。知识阶层的儒化进程,推动着移民群体从“边地异俗”向“衣冠士族”的身份跃进。

民间层面的融合更具渗透性。敦煌变文中保留的《高丽乐》曲牌,融合了唐琵琶的二十八调与高句丽的三弦节奏;正仓院藏唐代漆器上的“纹”,明显借鉴了高句丽鎏金冠的鹿纹造型。这种艺术语言的交融,在河北曲阳修德寺遗址出土的供养人像中得到物质化呈现——雕像服饰既保留“缺骻袍”的领口设计,又采用唐式宽袖形制,创造出独特的文化拼贴美学。

四、历史记忆的当代重构

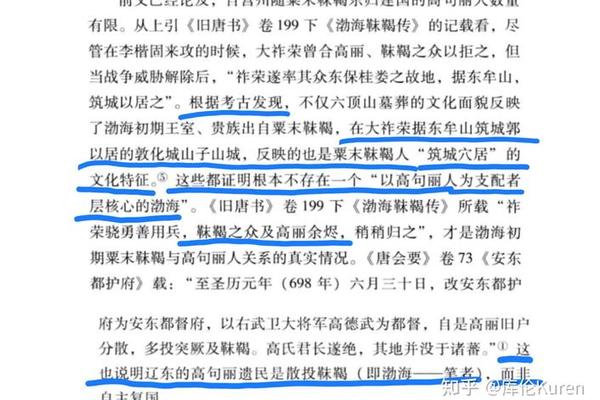

中韩学界对高句丽移民的文化归属存在持久争论。韩国学者郑东珉认为,移民群体始终保持“高句丽人认同”,在唐境内形成文化飞地。这种观点忽视了《李弗卒墓志》的关键证据——志主作为南苏州刺史,其行政文书完全采用唐朝格式,子女婚配多与河北士族联姻。中国学者姜维公则通过农具考古发现,证明移民农业技术体系在八世纪已完成中原化改造。

数字人文技术为破解争议提供了新路径。通过对《全唐文》中437份涉高句丽文献的词频分析,“乐浪”“丸都”等地缘符号在安史之乱后出现频次下降92%,而“陇西”“弘农”等郡望标记增长6倍。这种话语体系的转换,揭示出移民后裔的身份重构策略:他们通过攀附中原郡望,在文化谱系中实现“去边疆化”。这种集体记忆的再造,恰是中华民族多元一体格局的微观映照。

高句丽移民史揭示出古代中国民族治理的深层智慧:唐朝通过梯度安置促进经济整合,借助文化浸润实现身份转化,最终完成边疆族群的国家认同建构。当前发现的墓志文献仅揭示了移民史的冰山一角,未来研究需向三个维度拓展:一是加强对江淮地区移民聚落的考古勘探,二是运用DNA技术追踪移民的血缘扩散路径,三是构建跨国的石刻文献数据库。这些探索不仅关乎历史真相的还原,更为当代民族政策提供历时性镜鉴。

参考文献:

[10] 郑东珉. 唐朝疆域内高句丽遗民的杂居. 搜狐, 2022.

[25] 唐代高句丽移民《李仁晦墓志》考论. 豆丁网, 2023.

[43] 北魏平城时代高句丽移民史事考略. 搜狐, 2022.

[58] 姜维公. 历代汉族移民对高句丽经济的影响. 东北史地, 2004.

[68] 为什么说高句丽是古代中国地方民族政权. 网络文章, 2024.

版权说明:

1.版权归本网站或原作者所有;

2.未经本网或原作者允许不得转载本文内容,否则将视为侵权;

3.转载或者引用本文内容请注明来源及原作者;

4.对于不遵守此声明或者其他违法使用本文内容者,本人依法保留追究权等。