雍正元年东北移民的原因

1723年,清王朝迎来雍正帝登基的历史转折点。此时东北边疆正面临沙俄扩张的威胁,关内则因人口激增陷入土地危机。在这双重压力下,东北移民政策从康熙晚期的严控转向有限开放,开启了清代移民实边政策的新阶段。这场规模空前的移民运动,既是王朝巩固边疆的军事防御需要,也承载着缓解社会矛盾的经济使命,更折射出农耕文明对边疆开发的历史必然性。

一、边疆防御与八旗驻防需求

康熙末年签订的《尼布楚条约》并未彻底消除沙俄威胁,雍正继位时,黑龙江流域仍有俄人越界采金、垦殖的记录。据《盛京通志》记载,康熙六十年(1721)瑷珲驻军仅1200人,面对沙俄在贝加尔湖以东建立的据点,防务压力与日俱增。这种军事压力促使清廷调整政策,通过移民充实边疆。

八旗制度此时已显露危机,北京旗人"不士不农不工不商"的生存状态引发统治阶层担忧。雍正元年实施的"双城堡屯田"政策,允许旗人携带汉民佃户出关,既解决旗人生计,又形成军事屯垦体系。这种"以汉养旗"的策略,在吉林将军辖区率先推行,每旗户授田15垧(约90亩),形成"旗屯居中,民屯环护"的防御格局。

二、缓解关内人口压力

华北地区在康熙晚期已现人地矛盾,直隶省人均耕地不足5亩,山东更降至3.8亩。雍正即位当年,黄河在河南马营口决堤,波及山东27州县,产生百万流民。地方志记载:"饥民扶老携幼,日聚运河码头,争赴关东者如过江之鲫"。这种人口流动已突破"柳条边"封禁政策,迫使新政权正视现实。

土地兼并加剧了社会危机,直隶怀柔县档案显示,康熙五十五年(1716)全县60%耕地集中在8个旗庄。雍正初年推行的"摊丁入亩"改革,客观上刺激无地农民向边疆迁徙。正如学者高其倬在奏折中指出:"与其坐视流民触禁私越,不如开边安置,既可消弭内患,又能充实边防"。

三、政策调整与移民实边

雍正元年的政策转变具有承前启后意义。康熙七年(1668)废止的《辽东招民开垦条例》在局部地区重启,吉林将军辖区率先开放官荒招垦。新政策规定:"凡携眷垦殖者,每丁给耕牛一头,籽种二石,免赋五年"。这种有限开放既维护"龙兴之地"的象征地位,又满足实际开发需求。

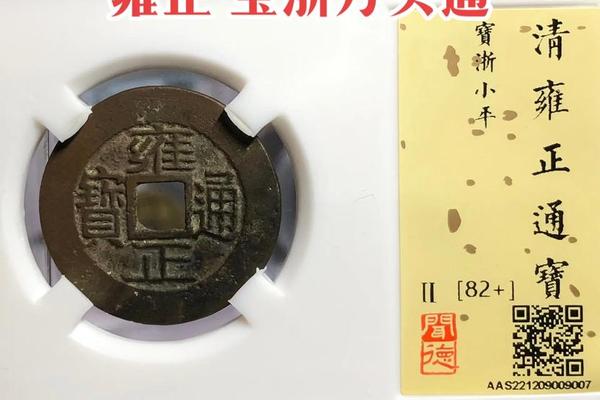

移民管理形成独特"印票制度",申请人需在出发地取得"垦殖印票",沿途关隘查验放行。盛京户部档案显示,雍正元年共签发印票1.2万张,实际抵边者约8000户。这种半官方移民模式,既避免完全开禁带来的失控风险,又为后续全面开放积累经验。

四、经济开发与资源利用

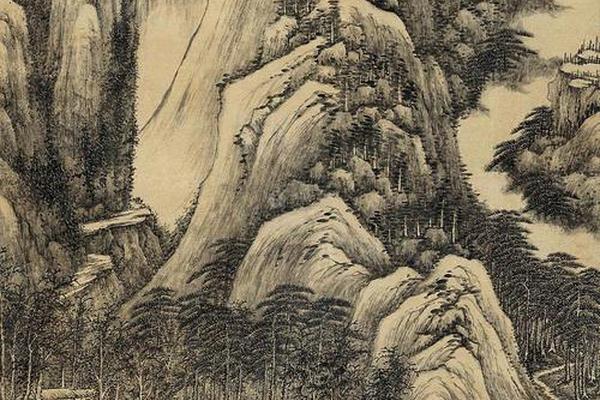

东北黑土地的农业潜力逐渐被认知,宁古塔将军奏报称:"黑土一尺,膏腴异常,种粟粒大如豆"。这与华北因过度开垦导致的"地力衰竭"形成鲜明对比。雍正特别重视粮食战略储备,移民屯垦区实行"三七分成制",官收三成粮储作军需,这种设计使吉林仓廪储粮雍正五年即达50万石。

资源开发呈现多元化趋势,齐齐哈尔的官办金矿招募山东矿工3000人,奉天参场引入山西采参客商。但资源开发仍受严格管控,《吉林通志》记载,私采人参者"枷号三月,发乌鲁木齐为奴",这种高压政策确保皇室对特产的垄断。

五、社会结构重塑

移民潮推动东北社会重构,奉天府人口从康熙六十年的9.8万增至雍正五年的18.7万。族群分布出现"旗民杂处"新格局,吉林乌拉街档案显示,汉民通过"认旗主作东家"获得土地承包权,形成独特的"旗民共生"经济模式。这种互动既维持旗人特权,又激活土地开发。

文化融合在移民社区显现,锦州出现"满汉合璧"的屯堡建筑,长春兴起"关帝庙兼萨满祭坛"的混合信仰。这种文化调适减少族群冲突,宁古塔将军奏报称:"民旗相处日洽,争讼反少于关内",为后续更大规模移民奠定社会基础。

雍正元年的东北移民政策,在边疆危机、人口压力、经济需求的多重驱动下,开创了封禁体制下的有限开放模式。这种政策调整既维护了满洲根本,又缓解了社会矛盾,更探索出移民实边的可行路径。其政策设计中"军事优先"与"经济实用"的平衡智慧,对当代边疆治理仍具启示意义。

未来研究可深入挖掘满文档案中的移民个案,运用GIS技术重建移民路线,或通过DNA溯源考察族群融合程度。这些跨学科探索,将有助于更立体地呈现这场历史移民运动的全貌,为理解清代国家治理提供新视角。

版权说明:

1.版权归本网站或原作者所有;

2.未经本网或原作者允许不得转载本文内容,否则将视为侵权;

3.转载或者引用本文内容请注明来源及原作者;

4.对于不遵守此声明或者其他违法使用本文内容者,本人依法保留追究权等。