西汉移民实边的历史意义

西汉时期的移民实边政策是边疆治理与国家发展的重要举措,其历史意义不仅体现在军事防御和边疆开发上,还对民族融合、经济整合及国家统一产生了深远影响。以下是其核心意义分析:

一、强化边防军事体系,维护国家统一

1. 军事防御功能

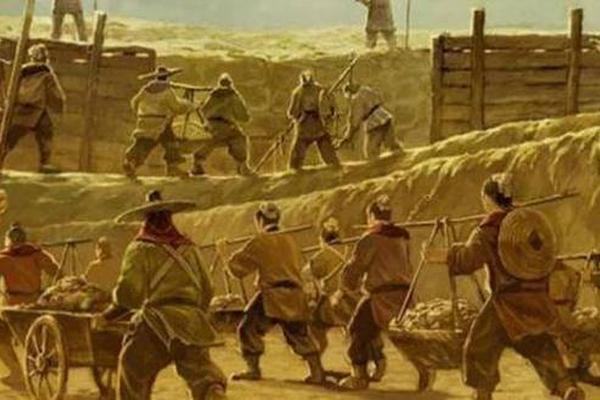

西汉通过移民实边,在河西走廊、西域等地建立屯田据点,形成“亦兵亦农”的戍边体系。士兵与移民共同开垦土地,既保障军粮自给,又成为抵御匈奴侵扰的前沿力量。例如,汉武帝时期在河西地区设置郡县,移民戍守,有效隔断匈奴与羌族的联系,巩固了西北边疆的稳定。

2. 减少中央财政负担

屯田制度使边疆驻军能够自给自足,减少对中原粮草运输的依赖。如晁错提出的“募民实边”政策,通过赐爵、免役等激励措施,吸引民众开垦边疆土地,形成“恒产”以长期驻守。

二、推动边疆经济开发与社会整合

1. 农业技术的传播与区域经济转型

移民将中原先进的农耕技术带入边疆,如水利设施建设、铁器使用等,促进当地从游牧经济向农牧兼营转变。河西走廊的农业开发使“河南地”成为“新秦中”(即第二个关中平原),带动边疆经济繁荣。

2. 促进边疆与内地的经济交流

移民实边加速了边疆与中原的物资流通,例如丝绸之路的畅通与河西郡县的商品集散功能,推动了跨区域贸易和文化互动。

三、创新边疆治理模式

1. 郡县制的拓展与行政化管理

西汉在河西等地设置敦煌、酒泉、张掖、武威等郡县,将中原的行政体系推广至边疆。通过编户齐民、建立基层组织,实现了边疆地区的有效治理,为后世边疆管理模式提供了范例。

2. 多元移民政策的实施

移民来源包括贫民、罪犯、自愿迁徙者等,通过“赐爵复家”“提供田器”等政策吸引不同群体,形成多元社会结构。例如,汉武帝时期多次大规模移民河西,改变当地人口构成,使汉族逐渐成为主体民族。

四、促进民族融合与文化认同

1. 汉文化与边疆民族的交融

移民与边疆民族杂居,促进生产技术、语言习俗的互通。例如,匈奴在汉朝影响下开始从事农耕,形成农牧混合经济;西域诸国通过屯田接触中原文化,加速了汉文化的传播。

2. 巩固“大一统”意识形态

移民实边强化了边疆对中央政权的归属感,通过郡县治理与文化交流,逐渐形成“华夷一体”的国家认同,为多民族统一国家的构建奠定基础。

五、历史局限与生态影响

尽管移民实边成效显著,但也存在局限性:

1. 过度垦殖导致生态退化

在黄土高原等生态脆弱区的大规模开垦,加剧了水土流失和土地沙化,如河套地区部分农田因生态破坏最终废弃。

2. 政策执行中的社会矛盾

强制迁徙罪犯或贫民可能导致边疆社会动荡,如部分移民因生活困苦逃亡,削弱了政策效果。

西汉移民实边政策是中国古代边疆治理的典范,其军事、经济、文化等多维度的历史意义深远影响了后世。它不仅巩固了汉王朝的边疆安全,促进了区域经济发展与民族融合,还为后世提供了“屯田戍边”“郡县管理”等治理经验,成为中国古代统一多民族国家形成的重要推动力。

版权说明:

1.版权归本网站或原作者所有;

2.未经本网或原作者允许不得转载本文内容,否则将视为侵权;

3.转载或者引用本文内容请注明来源及原作者;

4.对于不遵守此声明或者其他违法使用本文内容者,本人依法保留追究权等。