英国反移民情绪上涨趋势

近年来,英国社会笼罩在一片复杂的情绪之中——经济增长乏力、公共服务资源紧张与移民问题交织,催生出日益高涨的反移民浪潮。从极右翼组织煽动的街头暴力到移民政策的摇摆不定,从社交媒体上的虚假信息到经济困境下的身份焦虑,这一现象背后折射出全球化进程中发达国家面临的深层次矛盾。2024年绍斯波特持刀袭击事件引发的全国性骚乱,更是将英国社会的撕裂推向高潮,迫使人们重新审视移民议题如何从政策辩论演变为社会危机的。

经济压力与社会矛盾

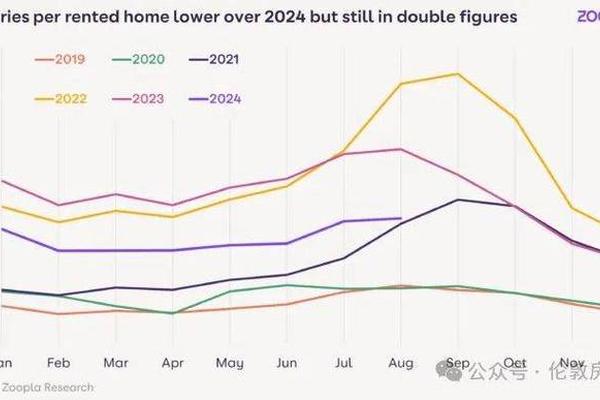

英国经济自2024年以来陷入“厄运循环”:公共投资长期不足导致生产力增长停滞,通胀率持续高于央行目标值,2025年制造业PMI指数创11个月新低。在此背景下,民众对住房、医疗和教育资源的争夺日趋激烈。国家医疗服务体系(NHS)等待名单突破760万人,伦敦平均租金占收入比例高达42%,这些数据为“移民挤占资源”的叙事提供了现实土壤。

移民问题与经济焦虑的叠加效应在政策层面显露无遗。斯塔默虽承诺减少移民,但2024年通过英吉利海峡抵英的非法移民仍超3.6万人,创历史第二高峰。萨塞克斯大学教授迈克尔·科利尔指出,经济停滞与贫富分化放大了民众的剥夺感,当“移民每日消耗800万英镑安置费用”的报道频现,普通家庭更容易将生活困境归咎于外来群体。

政治博弈与政策失效

英国移民政策在摇摆中陷入恶性循环。保守党将家庭签证收入门槛从18,600英镑陡增至38,700英镑,工党虽委托移民咨询委员会重新审查标准,但2025年技术工签最低年薪仍上调至25,000英镑。这种“高压管控”策略非但未能缓解民怨,反而导致健康与护理签证申请量暴跌79%,关键行业面临劳动力短缺。

政策失效助长了政治极端化。改革党党魁法拉奇利用“英国价值观遭破坏”的言论收割选民,其社交媒体视频单日播放量超百万次。极右翼组织英国防卫联盟更公然宣称“每接纳一个移民就是对本土工人的背叛”,这种话语体系成功将复杂的经济结构性问题简化为非黑即白的身份对立。

极右翼与信息扭曲

社交媒体成为放大仇恨的扩音器。2024年绍斯波特惨案中,极右翼账号在案发3小时内散布“凶手系难民”的谣言,尽管后续证实嫌疑人出生于威尔士家庭,但StopTheInvasion(停止入侵)话题仍登上推特趋势榜。研究显示,这类虚假信息的传播速度是事实核查内容的6倍,算法推荐机制客观上构建了“信息茧房”。

网络意见领袖的推波助澜值得警惕。汤米·罗宾逊通过加密通讯软件组织全国抗议,安德鲁·泰特发布“非法移民”视频获千万点击量。英国理事会的报告显示,2024年针对寺的袭击事件同比激增230%,极右翼组织的线下行动已形成“线上煽动—线下暴力”的完整链条。

文化冲突与身份重构

脱欧公投以来,英国社会陷入持续的身份焦虑。2025年移民新政要求留学生年薪达38,700英镑方可申请永居,这种“精英筛选”机制折射出对文化同质性的追求。伦敦政经学院的调查显示,62%的英国民众认为“过度文化多元损害国家凝聚力”,而少数族裔社群中83%的受访者表示遭遇过隐性歧视。

这种矛盾在代际间呈现分化。年轻群体在TikTok发起WeAreBritain运动,强调移民对创意产业的贡献;而老年选民更倾向支持改革党,其竞选广告中“保持英国本色”的口号获得65岁以上群体47%的支持率。文化认同的断层线正在重塑英国的政治地理版图。

结构性困局与出路

要打破反移民情绪的恶性循环,需正视三个结构性矛盾:公共投资缺口导致的服务供给不足、全球化退潮下的劳动力市场错配、数字时代的信息治理失效。国家经济和社会研究所建议,应将移民政策纳入“技能—产业—区域发展”联动框架,例如设立区域性职业清单,引导移民填补北部制造业缺口。

社会治理层面,可借鉴德国的“对话式融入”模式,在移民社区推广公民教育课程,同时建立仇恨言论的算法过滤机制。萨塞克斯大学的研究表明,当民众了解移民税收贡献占比达14.3%时,反对声音下降19个百分点。透明化沟通比强硬管控更能缓解群体对立。

英国反移民情绪的蔓延,本质上是全球化红利分配失衡的局部显影。当经济增长无法惠及多数人,移民便成为转移矛盾的“安全阀”。破解困局需要超越非此即彼的思维定式——既不能将移民污名化为社会问题的根源,也不能忽视本土社群合理的文化焦虑。未来的政策设计应当构建多元利益平衡机制,让移民议题从“零和博弈”回归理性对话,这或许是重建社会共识的唯一路径。

版权说明:

1.版权归本网站或原作者所有;

2.未经本网或原作者允许不得转载本文内容,否则将视为侵权;

3.转载或者引用本文内容请注明来源及原作者;

4.对于不遵守此声明或者其他违法使用本文内容者,本人依法保留追究权等。