移民美国还会回国吗知乎

在全球化的浪潮中,移民与回流成为华人群体中极具争议的议题。根据中国教育部数据,仅2023年就有超过84%的留学生选择回国发展,而美国H1B工作签证的中签率却持续走低至25%。这一数据背后,折射出移民与归国选择的多重复杂性。从身份转换的行政壁垒到文化认同的情感纠葛,从政策收紧的现实困境到家庭责任的考量,移民美国后的归国决策远非简单的“去”或“留”所能概括。

一、身份选择:绿卡与国籍的博弈

移民身份是决定回国可行性的核心要素。持有美国绿卡的中国公民仍保留中国国籍,可凭中国护照自由往返中美两国,且无停留时间限制。绿卡持有者需面对美国移民监的隐形约束——尽管美国未明确规定居住时长,但离境超过6个月可能面临边境审查,超过1年需申请“回美证”(Re-entry Permit)以维持身份。这导致部分绿卡持有者陷入“空中飞人”的困境:既要通过定期赴美证明定居意向,又需兼顾国内事业发展。

而入籍美国者则面临更复杂的回国路径。根据《国籍法》,中国不承认双重国籍,外籍华人需申请Q1/Q2签证入境,单次最长停留180天。若想长期居留,则需通过投资、任职、特殊贡献等五类途径申请“外国人永久居留身份证”,其中“婚姻家庭类”要求配偶为中国公民且婚姻存续满5年,成功率不足5%。这种身份转换的成本差异,使得许多移民在入籍前反复权衡:是选择政治权利完整的美国公民身份,还是维持“进退自如”的绿卡状态?

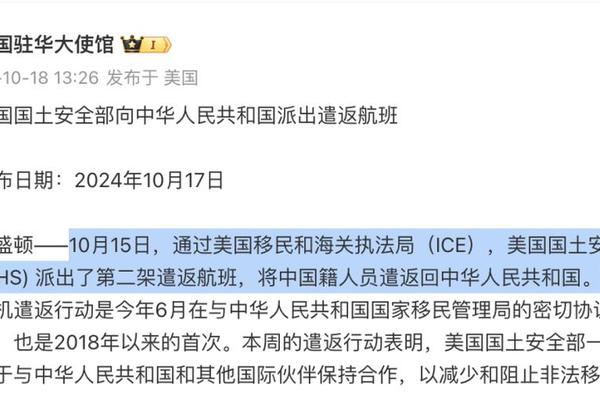

二、政策影响:签证收紧与机遇重构

美国移民政策的周期性波动深刻影响着归国决策。2024年H1B工作签证中签率降至17.7%,STEM专业学生即使拥有3年OPT实习期,也难以突破签证瓶颈。更严峻的是,Google、Meta等科技巨头暂停绿卡PERM申请,传统“留学-工作-移民”路径正在瓦解。这种政策环境迫使部分移民提前启动“Plan B”:根据领英报告,2023年计划留美工作的中国留学生比例从37%骤降至3%,而同期回国求职者激增至84%。

中国对海归人才的吸纳政策则呈现反向激励。上海、深圳等地为世界Top100高校毕业生提供落户绿色通道,北京定向选调生岗位向留学生开放,这些政策使归国发展更具吸引力。但政策红利背后存在隐形门槛:例如《华侨回国定居证》申请需提交“自愿放弃国外居留声明”,且审批周期长达6-12个月,部分申请人因无法提供完整的海外纳税记录而遭拒。政策博弈下的身份管理,成为横亘在移民与归国之间的“玻璃墙”。

三、个人抉择:文化认同与家庭责任

文化适应差异常引发“反向润”现象。知乎用户@匿名(2024)分享,在美工作三年后因“无法忍受午餐文化缺失和隐性职场歧视”选择回国;另一案例显示,30%的归国者将“父母养老”列为首要因素。这种情感驱动在70后移民群体中尤为显著,他们往往通过保留中国国籍维持与故土的情感联结。但文化回归并非单向过程——部分“海归”面临反向文化冲击,例如不适应国内“内卷”工作节奏,这种现象在金融和互联网行业尤为突出。

经济理性与情感需求的矛盾同样凸显。美国码农年薪中位数达12万美元,但扣除40%税费及高额医保后,实际可支配收入与国内大厂相比优势收窄。而国内企业为留学生提供的平均年薪已达26.57万元,部分领域如新能源、人工智能的薪酬增速超过15%。这种经济格局重构,使得“短期留美积累经验-长期回国变现溢价”的策略成为新趋势,但也面临风险:某中科大留学生因未能在美获得H1B签证,被迫中断3年职业规划提前回国。

四、未来趋势:流动性增强与身份解构

全球化3.0时代,移民与归国的边界正在消融。根据CCG报告,62%的留学生选择“环流式发展”,即在多个国家交替工作。这种流动性催生了“第三空间公民”——他们既不完全认同母国文化,也未彻底融入移居国社会,而是通过数字游民、跨国创业等模式重构身份。例如某硅谷工程师利用时差优势,白天为美国公司远程工作,夜间参与中国初创企业项目,年收入突破50万美元。

技术革命正在改写移民规则。区块链技术使“去中心化自治组织”(DAO)成员可无视地理边界协作;元宇宙虚拟身份可能弱化实体国籍的重要性。但技术赋能也伴随风险:美国已开始审查加密货币在非法移民资金流动中的作用,中国则加强了对“数字游民”税务监管。未来移民决策将更趋复杂,需在技术便利性与政策合规性间寻找平衡点。

移民与归国的抉择,本质是在全球化与本土化张力中寻找动态平衡点。数据显示,2024年通过跨境远程工作实现“双国生活”的华人已达37万,较2019年增长220%。这种新模式打破了传统身份二元对立,但也对政策制定提出挑战:如何为“流动公民”设计弹性税收制度?怎样保障跨国工作者的社会福利?这些问题亟待、企业与社会共同探索。对于个体而言,或许正如移民法专家所言:“身份不应是枷锁,而是工具箱——选择最适合当下的工具,才能在全球化的迷局中破局重生。”