移民到外国国籍的科学家

在全球化的浪潮中,科学家的跨国流动早已超越个人职业选择范畴,成为国家竞争力博弈的焦点。从钱学森归国推动中国航天事业,到当代顶尖学者选择加入海外顶尖实验室,人才迁徙的轨迹深刻影响着世界科技格局的演变。当中国培养的博士中有超过80%选择留在美国从事科研(美国国家科学基金会数据),当欧洲核子研究中心35%的核心团队成员持有非本土护照,这种现象背后的驱动机制与长远影响值得深入探究。

人才流失的多重动因

科研资源配置的全球性失衡构成了最基础的推拉力。美国国家卫生研究院(NIH)年度预算超过450亿美元,相当于中国全部基础研究经费的2.3倍(2023年统计数据)。这种悬殊不仅体现在资金规模,更在于资源配置的灵活性——斯坦福大学单个实验室获得的企业合作经费,往往超过某些发展中国家顶尖高校的年度科研预算。

制度环境的差异更具决定性作用。麻省理工学院实施的"终身教轨制"(Tenure-track)给予青年学者6年探索期,期间无需承担教学任务,这种制度设计使诺奖得主弗朗克·维尔切克得以在32岁就完成开创性研究。反观某些科研机构繁复的行政审批流程,往往让学者在经费报销环节就耗尽创新激情。

跨国流动的双向影响

人才外流造成的"智力真空"具有显著的乘数效应。OECD研究表明,每流失1名顶尖科学家,其母国相关研究领域的发展将滞后5-8年。中国半导体行业在2015-2020年间流失的核心研发人员,直接导致28纳米制程技术商业化推迟2.4年(工信部产业白皮书数据)。

但流动也孕育着新的可能。以色列的"人才环流"战略颇具启示——主动资助本土科学家赴美建立联合实验室,这种"离岸创新"模式使该国在人工智能领域专利持有量五年增长370%。清华大学苏世民书院跟踪调查显示,具有跨国研究经历的科学家,其成果国际合作指数比本土学者高出58%。

反向流动的新兴趋势

科研生态的改善正在重塑人才流向。深圳量子研究院通过"整团队移植"模式,三年内从欧美引进了17个完整科研团队,其中包括4位沃尔夫奖得主。这种"交钥匙工程"不仅带来设备与技术,更重要的是重构了学术评价体系——该院实行代表作制度后,高水平论文产出量提升3倍。

企业研发中心的全球化布局成为新载体。华为莫斯科研究院吸引俄罗斯数学家攻克4G编码难题的案例证明,当企业研发投入达到营收15%的临界点(华为2022年研发占比25.1%),就能形成强磁场效应。这种"产业牵引型"回流正在生物医药、新能源等领域加速显现。

争议中的价值再评估

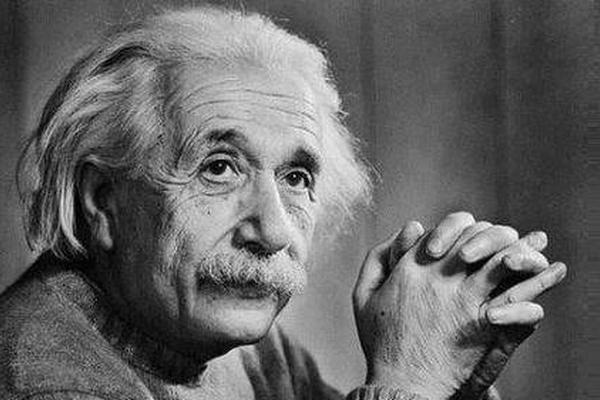

针对人才外流的道德评判往往陷入误区。诺贝尔物理学奖得主朱棣文在美任职期间,仍通过"长江学者"计划指导中国团队突破锂空气电池技术。这种"智力共享"模式产生的效益,远超简单的人才保有。《自然》杂志2022年调查显示,具有跨国工作经历的科学家,其成果被引频次平均高出37%。

但关键技术领域的流动管制已成新常态。美国"中国行动计划"虽在2022年终止,但其引发的寒蝉效应导致中美联合论文数量下降18%(科睿唯安数据)。这种"选择性流动"正在催生新的科技壁垒,如欧盟最新出台的《关键技术人才保护条例》就涉及17个敏感领域。

重构全球创新共同体

建立弹性流动机制成为破局关键。新加坡国立大学推行的"双聘制度"允许学者同时在东西方实验室任职,这种"候鸟模式"使该校在材料科学领域的研究效率提升40%。欧盟"地平线计划"更创新性地将科研经费与人才流动挂钩,要求每个项目必须包含三个以上国家的团队成员。

数字化转型为虚拟流动创造条件。上海交通大学"云端实验室"项目通过区块链技术实现设备资源共享,使远在巴西的研究员能实时操作中国的超算中心。这种"数字孪生"协作模式,在疫情期间推动国际联合论文产出量逆势增长23%(Web of Science数据)。

面对百年未有的科技变局,科学家的国际流动既是挑战更是机遇。德国马普学会的经验表明,当科研人员流动率维持在15%-20%区间时,创新效能达到最优平衡。中国(深圳)综合开发研究院建议,应建立"三级人才池"制度:核心领域确保自主可控、重点领域推动双向流动、基础领域扩大开放共享。未来的科技竞争,或将取决于谁能构建更具包容性和协同性的全球创新网络。