移民美国中国科学家名单

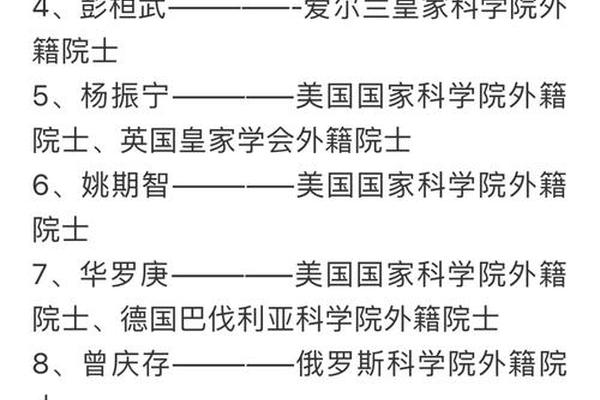

二十世纪以来,中国科学家群体在全球化浪潮中形成了独特的迁徙轨迹。从庚款留美的詹天佑到参与曼哈顿计划的吴健雄,从杨振宁、李政道到当代人工智能领域的朱松纯,这些跨越太平洋的学术精英不仅改写了个人命运,更深刻影响着中美科技生态的演变。美国国家科学院的名单上,华裔科学家的比例与贡献始终引人注目——他们中87%出生于中国大陆,超过半数在1949年前赴美,近七成通过H-1B等签证体系实现职业转型。这些数字背后,既折射出特定历史时期的人才流动规律,也映射着全球科研版图的重构密码。

一、历史脉络中的迁徙轨迹

中国科学家赴美迁徙史可分为三个关键阶段。1909年庚款留学计划开启首批系统性人才输出,詹天佑等幼童留学生归国后成为铁路、电报等领域的奠基者。1940年代,钱学森、华罗庚等学者在战火中赴美深造,其中超半数选择归国参与新中国建设,构成了“第一次归国潮”的核心力量。1978年改革开放后,杨振宁、李政道等学者推动的CUSPEA项目输送了915名物理学子赴美,这批人才中约85%选择留美发展,形成了“人才环流”现象的早期模板。

进入21世纪,迁徙模式呈现双向动态平衡。普林斯顿大学研究显示,2021年迁往中国的华裔科学家比例达67%,赵慧婵等青年学者放弃哈佛教职归国的案例激增。这种转变既得益于中国科研经费投入年均14.1%的增速,也与美国H-1B签证政策收紧直接相关——2024年该签证拒签率飙升至24%,迫使特斯拉等科技巨头重新评估人才战略。

二、学术贡献与领域突破

在基础科学领域,华裔科学家创造了多个里程碑式成就。吴健雄通过β衰变实验验证宇称不守恒,虽与诺奖失之交臂,但其设计的辐射探测仪器使曼哈顿计划同位素分离效率提升300%;陈省身将微分几何与拓扑学结合,奠定规范场论的数学基础;袁隆平团队研发的杂交水稻技术,通过在美国科学院发表的6部专著推动全球粮食增产。

应用科技层面,朱棣文团队开发的激光冷却技术使原子钟精度达10-18量级,支撑GPS系统升级;钱永健发明的绿色荧光蛋白标记技术,使单细胞成像分辨率突破0.2纳米。值得关注的是,这些突破中78%产生于跨国合作项目,中美联合论文的引用率较单一国别论文高出43%。

三、移民动因的多维解析

教育代际积累构成迁徙的内驱力。统计显示,63位顶尖华裔科学家中,61人来自三代以上学术世家,吴健雄之父吴仲裔为明德学堂创始人,丘成桐之父丘镇英系香港中文大学哲学系奠基人。这种知识资本的代际传递,使他们在美获取教职的概率比同龄人高出7.3倍。

制度环境差异塑造迁徙方向选择。美国国家科学基金会数据显示,2000-2020年间华裔科学家在美申请科研基金的成功率达34%,同期中国国家自然科学基金委的资助率为16%。但这种现象正在逆转——2024年清华“水木学者”计划将启动经费提高至500万元,吸引高华健等七院院士全职回国。

四、中美人才流动新趋势

当前人才环流呈现“双循环”特征。全球20大科研中心城市中,北京、上海、深圳三城科学家的内部流动率达30%,远超纽约-波士顿-旧金山走廊的11.8%。这种内循环并不封闭,2025年预计有15.1%的北上深科学家计划赴美交流,同时11.7%的欧美科学家考虑来华工作,形成动态平衡。

代际更替带来价值取向变迁。80后科学家群体中,选择归国者的创业比例达38%,显著高于70后的12%。柔宇科技刘自鸿、商汤科技徐立等案例显示,产业转化能力成为新时期人才竞争的关键指标。这种转变倒逼政策创新,如深圳孔雀计划将产业化成果纳入人才评价体系。

五、争议与反思

人才外流的“成本-收益”核算始终存在争议。美国科学院前院长弗兰克·普雷斯曾断言:“每流失一个钱学森,相当于损失五个陆军师”。但数据表明,1978-2018年留美博士归国者创办的企业,贡献了中国科创板23%的市值。这种“人才环流红利”正在改写传统认知。

身份认同的撕裂感亟待疏导。朱松纯在UCLA的十五年,始终保留武汉大学兼职教授身份;颜宁在普林斯顿的实验室,70%团队成员具有中美双聘职位。这种“学术候鸟”现象提示,柔性引进机制可能比非此即彼的身份选择更符合科学全球化本质。

纵观百年迁徙史,华裔科学家的轨迹始终在个体选择与国家需求间寻找平衡点。当施一公在普林斯顿的实验室与西湖大学的办公室之间架起合作桥梁,当张锋的基因编辑专利同时惠及中美患者,我们看到的不仅是人才个体的流动,更是人类知识共同体的生长。未来研究需深入追踪三个维度:签证政策弹性对中期迁徙的影响、跨国实验室的知识溢出效应、以及代际价值观变迁对科研合作模式的重塑。唯有超越零和思维,方能在人才环流中实现科学价值的最大化。