移民泪尽胡尘里移民解释

在金戈铁马的南宋岁月中,诗人陆游以「遗民泪尽胡尘里,南望王师又一年」的泣血之笔,将中原遗民六十余载的屈辱与期盼凝练成千古绝唱。这幅历史图景中,被金人铁蹄践踏的「遗民」既是地理空间上的困顿者,更是文化认同上的流亡者。他们以泪为墨、以尘为纸,在南望的永恒姿态中构建起一个关于家国归属的精神坐标系。当我们将目光投向当代,全球2.72亿国际移民的生存境遇与千年前的遗民形成跨越时空的对话,移民问题始终是人类文明进程中无法回避的镜鉴。

一、历史图景中的遗民困境

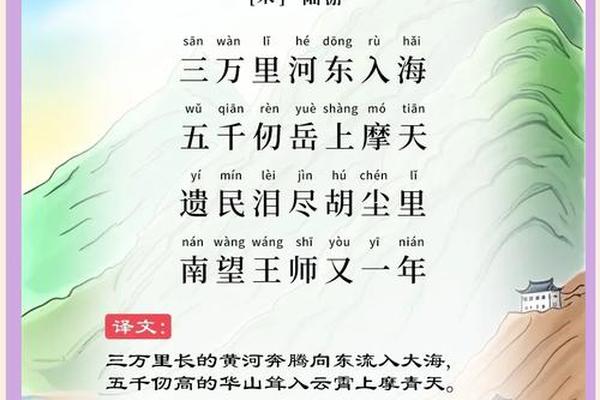

公元1192年的秋夜,68岁的陆游推篱望北,笔下「三万里河东入海,五千仞岳上摩天」的壮阔山河,实则是被金人统治六十余年的破碎版图。这里的「三万里」与「五千仞」不仅是文学夸张,更是通过空间尺度的极致拉伸,构建起遗民与故国之间的心理距离。黄河与华山作为中原文明的象征,在物理空间与政治疆域的双重割裂中,成为遗民集体记忆的图腾。

遗民的泪水在胡尘中干涸,其本质是文化身份的撕裂之痛。金人统治下的「汉儿学得胡儿语,却向城头骂汉人」现象,折射出文化同化的残酷现实。陆游笔下的「泪尽」,既是物质生存的压迫——据《宋史》记载,金国对汉民课以重税,男子需服差役、女子遭掠为奴;更是精神信仰的摧残,宗庙毁弃、衣冠改制,使遗民陷入「身似飘蓬心似灰」的认同危机。

二、诗性语言的政治隐喻

「南望王师」的视觉意象,在陆游诗中构成独特的空间诗学。地理上的南北对峙被转化为政治合法性的隐喻:北方胡尘遮蔽的天空下,遗民通过「望」的持续性动作,建构起对南方政权的想象性认同。这种视线投射具有双重意义:既是现实层面的军事期待,更是文化层面的正统维系。

诗中「又一年」的时间循环,暗含着对南宋朝廷的尖锐批判。据《建炎以来系年要录》统计,1161-1208年间南宋发起北伐17次,平均每3年便有一次军事行动,但多因战略失误或权臣掣肘失败。陆游将这种周期性失望升华为「又」字的诗性表达,使时间维度成为测量政权合法性的标尺。当遗民的等待从「望」转为「惘」,王朝的更迭便已在文化心理层面完成。

三、移民叙事的现代嬗变

将视角转向21世纪,《世界移民报告2020》显示全球2.72亿移民中,52%因战争、贫困被迫迁徙,与古代遗民形成历史回响。叙利亚难民跨越地中海时回望故土的姿态,恰似「南望王师」的现代镜像。但当代移民的「泪尽」已不再囿于地理疆界,数字游民、跨国资本造就的新型离散群体,正在虚拟空间重构「胡尘」的隐喻边界。

文化认同的断裂在全球化时代呈现复杂样态。硅谷工程师在代码世界构建文化飞地,中东难民通过社交媒体维系故土记忆,这些现象都可视为「南望」仪式的技术进化。但正如社会学家Bauman指出的「液态现代性」,当代移民的认同焦虑已从陆游时代的二元对立,演变为多重文化坐标下的碎片化困境。

四、文明困境的超越路径

回望历史,遗民现象的本质是文明冲突的创伤记忆。从金元之际的「夷夏之辨」到当代文明冲突论,文化认同始终是移民问题的核心症结。但人类学家Appadurai提出的「想象的世界」理论,为破解这种困境提供新思路:当移民通过文化实践构建超越地理疆界的认同共同体,「胡尘」与「王师」的二元对立或许能走向和解。

在实践层面,「遗民泪尽」的现代启示在于移民政策的重构。以色列移民潮中「走出去容易落地难」的困境,欧盟应对难民危机时的文化排斥,都暴露出当代社会仍未超越陆游时代的认知局限。或许需要建立基于「文化权利」的新型治理框架,将移民视为文明对话的使者而非威胁,正如千年前遗民用泪水浇灌出的文化韧性,终将在人类命运共同体理念下绽放新的文明之花。

从「南望王师」到「全球公民」,移民叙事始终是人类文明的试金石。陆游诗中凝固的遗民泪痕,既警示着文化断裂的代价,也昭示着文明共生的可能。当我们在量子通信时代重新解读「胡尘」,或许会发现:真正需要跨越的从来不是地理疆界,而是固化在人类心中的文化藩篱。未来的移民研究,或可沿着「数字遗民」「文化算法」等新维度展开,在技术与人性的交织处寻找文明困境的破解之道。

版权说明:

1.版权归本网站或原作者所有;

2.未经本网或原作者允许不得转载本文内容,否则将视为侵权;

3.转载或者引用本文内容请注明来源及原作者;

4.对于不遵守此声明或者其他违法使用本文内容者,本人依法保留追究权等。