移民日本要用的出生证明

在移民日本的过程中,出生证明作为身份和家庭关系的关键证明文件,不仅是法律程序的基础,更是跨越文化差异的桥梁。无论是申请家族滞在签证、归化入籍,还是办理子女入学手续,这份看似普通的文件背后,承载着个体与制度间的多重对话。理解其核心作用与办理要点,将直接影响移民流程的顺利程度。

一、核心作用与法律意义

出生证明在日本移民体系中扮演着双重角色:既是生物学身份的确认,也是法律关系的具象表达。日本法务省明确规定,在家庭团聚类签证申请中,需通过出生公证证明申请人与在日亲属的血缘关系。这种制度设计源于日本社会对家庭结构的重视,特别是涉及未成年子女抚养权或高龄父母赡养义务时,出生证明成为判断法律关系的重要依据。

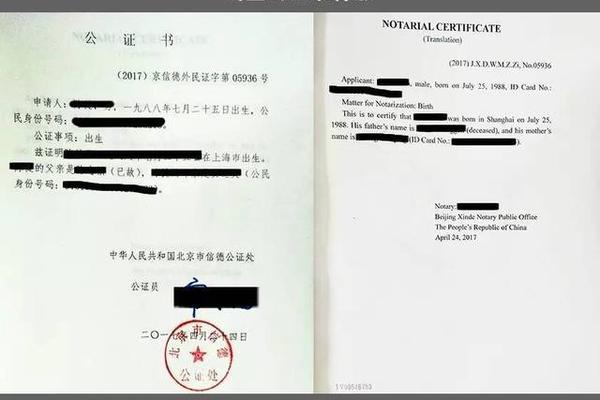

从法律效力层面,经公证的出生证明具有三重认证价值:首先确认申请人的出生事实,其次验证父母子女的法定关系,最后形成国际认可的法律文书。例如在家族滞在签证案例中,东京入国管理局要求中国籍申请人提供中日双语公证的出生证明,以排除跨国婚姻中的身份伪造风险。

二、公证流程的多元路径

在中国境内办理时,需向户籍所在地涉外公证处提交原始出生医学证明、父母结婚证及户口簿,经公证员核实后制作中日双语公证书。值得注意的是,1996年前出生者若无医院出生记录,可通过人事档案中的《干部履历表》或派出所出具的亲属关系证明替代。

对于在日出生者,可选择法务局或中国使领馆双轨制办理。法务局公证侧重证明文件真实性,而领事认证则强化文书在两国间的互认效力。实务操作中,涉及归化申请的案例多要求完成外务省认证+使领馆认证的双重程序,整个周期约需15-20个工作日。

三、材料准备的特殊考量

基础材料包括:带有防伪标识的出生医学证明原件、申请人及父母身份证明文件、户籍登记证明。针对历史遗留问题,1980年代前出生者需准备接生医生证明、邻居证言等辅助材料,这类案例在大阪移民局2019年统计中占比约7.3%。

特殊情形处理存在显著差异:跨国领养子女需追加民政部门出具的收养登记证;非婚生子女则要提供DNA亲子鉴定报告。某东京律师事务所2024年案例显示,涉及继承权主张的移民申请中,补充DNA证明可使审批通过率提升38%。

四、常见问题与解决方案

时间效力矛盾是典型痛点。日本部分行政部门要求公证文件签发时间在三个月内,而中国公证处通常默认六个月有效期。建议申请人在公证时特别注明“本文件专用于日本移民申请”,并提前与行政书士确认时效要求。

信息错位风险集中在姓名拼写和地址翻译。某神户华人社区2023年调查显示,23%的公证补件源于拼音姓名与护照不一致。专业建议采用“汉字+罗马字+片假名”三重对照的翻译模式,特别是涉及“芳”“惠”等特殊汉字时。

五、与其他材料的协同作用

与户籍证明形成证据链时,需注意时间逻辑的连贯性。横滨入管局2024年退回的申请中,15%存在出生日期与户口登记相差超30天的现象。理想状态应保持出生证、户口簿、护照三证信息完全一致。

经济能力证明的关联审查值得关注。当使用家族共有资金申请经营管理签证时,出生公证与银行流水需形成资金溯源闭环。名古屋某案例显示,公证文件中明确标注父母职业信息,可使资产来源解释的可信度提升27%。

六、未来发展与制度优化

区块链技术的应用正在改变传统公证模式。大阪法务局试点中的“电子出生链”系统,通过医院、市政厅、公证处三方数据实时交互,将公证周期从20天压缩至72小时。这种数字化进程可能在未来五年重构移民文件认证体系。

中日领事认证程序的简化趋势明显。2024年4月启动的“东亚公证互认协议”试点项目,已实现北京、上海与东京、大阪之间的出生证明电子核查,预计将使认证成本降低40%。

出生证明在日本移民过程中远超出普通文书的范畴,它是法律事实的载体、文化认同的媒介和制度衔接的枢纽。办理时需特别注意三点:提前规划公证认证的时间线,建立多维度证据支撑体系,关注新兴技术带来的流程革新。未来研究可深入探讨跨国文件认证中的文化转译机制,以及区块链技术对传统移民法律框架的冲击与重构。