移民新加坡物品归谁管理

在移民新加坡的过程中,物品归属问题需从个人与家庭两个维度进行区分。个人物品如衣物、电子设备、家具等,通常属于个体所有,可通过海运或空运携带至新加坡,但需符合海关规定。例如,新加坡禁止携带新鲜蔬果、肉类、未申报的高价值物品等,因此需提前筛选可运输物品。对于家庭共同财产(如房产、车辆、存款),需通过法律协议明确所有权。例如,夫妻移民前需约定房产归属,避免因新加坡与国内法律差异产生纠纷。

值得注意的是,新加坡对未成年人财产有特殊规定。若子女名下有资产,父母需按新加坡《未成年人监护法》进行管理,且不得擅自处置。家庭企业的分配需结合公司章程与新加坡《公司法》,明确股东权益与运营责任,避免移民后因跨国管理引发争议。

二、法律与税务的双重约束

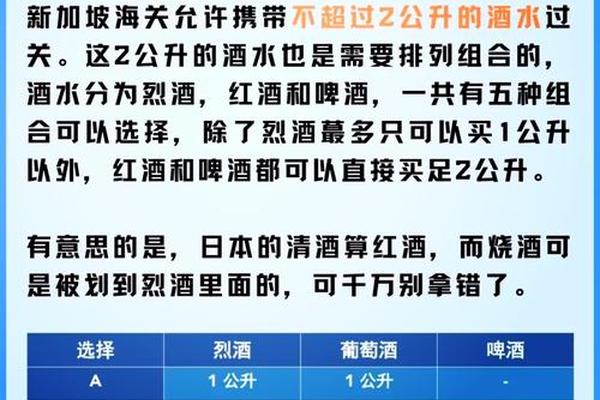

新加坡对移民物品的归属管理严格受法律和税务制度约束。法律层面,携带高价值物品(如珠宝、奢侈品)需申报并缴纳关税,未申报者可能面临罚款或没收。例如,新加坡海关规定单次入境携带现金超过2万新元需申报,违者可能被起诉。宠物入境需通过严格的检疫程序,否则可能被遣返或销毁。

税务层面,新加坡虽以低税率著称,但跨境资产转移需谨慎规划。例如,海外房产若未按新加坡《印花税法》申报交易,可能产生额外税费。对于家庭资产,新加坡《遗产法》规定,无遗嘱继承需按法定顺序分配,可能与中国“夫妻共同财产”原则冲突。移民前需通过遗嘱或信托明确资产分配,减少税务风险。

三、跨国资产与本地化管理的平衡

移民者常面临跨国资产留存与本地化配置的冲突。对于不便于携带的资产(如国内房产、企业股权),可通过出售、出租或委托管理解决。例如,新加坡《土地所有权法》限制外国人购买有地住宅,移民者若保留国内房产,需考虑租金收入申报与税务合规。

在新加坡本地,资产管理需适应其金融规则。例如,通过设立家族办公室(Family Office)可享受税收优惠,但需满足至少1000万新元的投资门槛。新加坡《信托法》允许通过离岸信托隔离风险,保护家族资产免受债务追索。这些工具需专业机构协助设计,以实现资产保值与代际传承。

四、文化差异与制度衔接的挑战

中新两国在财产观念与法律体系上的差异,加剧了移民物品管理的复杂性。文化差异方面,新加坡强调个人财产独立性,而中国家庭常以“共有”模式处理资产。例如,中国父母为子女购房若未明确赠与对象,可能在新加坡继承纠纷中被视为共同财产。

制度衔接问题则体现在跨境继承中。根据《海牙遗嘱公约》,涉及新加坡不动产的遗嘱需符合当地法律,否则可能无效。例如,中国法院曾判决某移民夫妻的国内房产为共同财产,但新加坡法院根据本地法律认定为个人资产,导致分配争议。移民者需提前协调两国法律差异,通过“双重遗嘱”或国际律师团队规避风险。

五、法律工具与专业服务的应用

解决移民物品归属问题的核心在于法律工具的合理运用。签署《财产分配协议》可明确家庭成员的权利义务,该协议需经两国律师认证以确保效力。遗嘱需按新加坡《遗嘱法》要求订立,包括两名非受益人见证、书面形式等,避免因格式问题失效。

专业服务机构的作用不可替代。例如,移民律师可协助处理跨国财产过户,税务顾问可优化资产配置方案,物流公司则能确保物品运输符合海关规定。新加坡移民局数据显示,75%的财产纠纷案例因未咨询专业团队而败诉,凸显第三方服务的重要性。

总结与建议

移民新加坡的物品归属管理涉及法律、税务、文化等多重维度,需系统性规划。核心原则包括:明确个人与家庭财产界限、遵守海关与税务规定、利用法律工具规避风险。未来研究可深入探讨不同移民路径(如投资移民与技术移民)对资产管理的差异化影响,或中新司法协作机制在跨国继承中的优化空间。

对于计划移民者,建议采取以下步骤:

1. 提前分类物品:区分可携带与需处置资产,参考新加坡海关清单;

2. 法律合规审查:通过律师审核财产协议与遗嘱,确保符合两国法律;

3. 税务统筹规划:利用家族办公室、信托等工具降低税负;

4. 建立应急机制:委托专业机构管理海外资产,预防突发法律纠纷。

移民不仅是地理空间的迁移,更是资产与法律关系的重构。唯有通过科学规划与专业支持,才能在新环境中实现财富安全与家庭和谐的双重目标。

版权说明:

1.版权归本网站或原作者所有;

2.未经本网或原作者允许不得转载本文内容,否则将视为侵权;

3.转载或者引用本文内容请注明来源及原作者;

4.对于不遵守此声明或者其他违法使用本文内容者,本人依法保留追究权等。