移民局发布移民人数信息

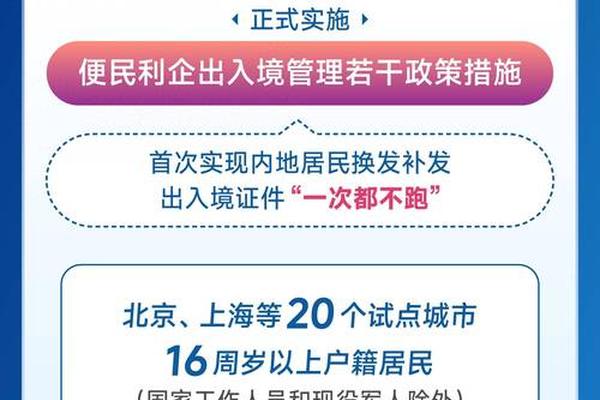

近年来,全球移民流动呈现显著增长趋势,各国移民政策的调整与经济格局的变化共同塑造了人口迁徙的新图景。2024年,中国移民管理局发布的数据显示,免签入境外国人突破2011.5万人次,同比增长112.3%,而加拿大、美国等国家亦通过扩增配额和优化流程吸引技术人才与投资移民。这些数据不仅反映了国际社会对人力资源的竞争加剧,更揭示了移民政策如何成为国家发展战略的核心工具。本文将从政策分化、经济驱动、区域热点等多维度,深入解析当前全球移民生态的复杂性与未来走向。

一、全球移民政策分化与调整

2024年,各国移民政策呈现显著分化。以中国为例,其通过放宽口岸签证条件、延长过境免签至240小时等举措,成功推动入境游市场增长近十亿次浏览量。这种“免签+”模式不仅刺激了旅游业,还促进了区域经济一体化,例如青岛、威海等城市因韩国游客激增而实现淡季旅游收入逆势上扬。

反观传统移民大国,加拿大在2023-2025年计划中将永久居民配额提升至50万,经济类移民占比近60%,其中省提名计划(PNP)成为核心支柱,2025年配额达11.75万。美国的策略则聚焦高净值人群,2025财年首月向中国发放940张EB-5签证,带动1.88亿美元投资。政策差异背后,是各国对人口结构优化与经济增长路径的不同考量。

二、经济类移民主导地位

经济类移民已成为全球主流。加拿大省提名计划要求申请人具备本地雇主担保或创业能力,其2024年配额较原计划增加3.4万人,反映出对技术劳工的迫切需求。香港的“高才通计划”则通过扩展合资格院校至198所,吸引年轻精英,截至2024年9月,8.1万宗申请获批,其中A类高收入群体占比37%。

投资移民领域,美国EB-5新政通过预留签证加速审理,但积压案件已预示排期风险。数据显示,2024年中国大陆申请人获8311张EB-5签证,占全球70%,而新政下“双申请”机制使留学生成为最大受益群体。此类政策既缓解了人才流失,又通过资本注入创造就业,形成双向价值循环。

三、区域移民热点与挑战

亚洲城市在移民市场中异军突起。香港自2022年推出优才计划以来,累计接收38万份申请,16万人成功落户,其“通常性居住”续签条件兼顾灵活性与真实性。新加坡则通过创业移民和家族办公室计划,吸引超高净值家庭,2024年投资移民门槛提高至1000万新元,但申请量仍增长25%。

移民潮也伴随结构性挑战。例如,加拿大难民配额在2025年下调至7.27万,人道主义与安全边界的平衡难题凸显。文化适应问题不可忽视——香港新移民中约30%面临语言障碍,部分家庭因子女教育体系差异产生焦虑。政策制定需在效率与包容性间寻求更优解。

四、移民服务产业的崛起与转型

移民服务行业呈现专业化与数字化趋势。中国移民服务机构数量在2018-2024年间增长120%,市场规模突破900亿元,技术评估、背景调查等增值服务占比提升至45%。香港中介机构通过“全周期管理”模式,将优才计划获批率从18%提升至32%,关键是通过职业成就量化模型优化申请策略。

与此灰色地带风险仍需警惕。美国EB-5领域曾出现项目欺诈案件,导致2019年诉讼量激增40%。行业监管的强化与标准化成为必然,例如欧盟2024年推行移民顾问执照制度,要求从业者通过ESG合规认证。

五、未来趋势与政策建议

技术移民与气候移民将成为新焦点。加拿大计划在2025年后增设“绿色技能”移民类别,针对可再生能源领域专家。澳大利亚则试点“区域气候适应签证”,吸引受海平面上升威胁的太平洋岛国居民。此类政策既符合可持续发展目标,又能填补特定劳动力缺口。

对于中国而言,需在短期旅游签证红利基础上,探索长期居留权改革。例如借鉴德国“蓝卡”制度,对STEM专业人才提供快速入籍通道。建立移民数据共享平台,整合公安、税务、教育等多部门信息,可提升管理效能并防范安全风险。

移民人数的增长既是全球化深化的结果,也是各国经济战略的晴雨表。从加拿大技术移民配额的三级跳,到香港“周五下班去中国”的跨境新潮,政策工具的创新不断重塑人口流动范式。未来研究可深入探讨人工智能对移民筛选的影响,或比较不同文化背景下的社会融合模式。对于个体而言,理性规划移民路径需平衡政策红利与潜在风险;对国家来说,构建兼具竞争力与包容性的制度,方能在人才争夺战中占据先机。