移民到国外的华人好不好

在全球化的浪潮下,移民成为华人群体中一种普遍而复杂的选择。有人因追求职业发展、教育资源或生活质量而远赴他乡,也有人因文化隔阂、社会融入困境而陷入矛盾。这种“好与不好”的二元对立,实则折射出移民生活的多维面向。从职业机会到文化碰撞,从社会福利到家庭关系,华人移民的海外生活既充满机遇,也暗藏挑战。

一、职业发展的机遇与困境

美国作为华人移民的首选地,其职业市场的开放性吸引了大量技术人才和体力劳动者。据调查,IT工程师、房产经纪人、卡车司机等职业因收入高、需求量大而备受青睐。例如,硅谷的软件工程师月薪可达1万美元以上,而卡车司机凭借稳定的长途运输需求,月收入可达6000-7000美元。这类职业不仅为技术移民提供了上升通道,甚至成为EB-3非技术移民项目的主要就业方向——如餐馆工、超市收银员等岗位,虽月薪约3000美元,却因无需学历门槛成为新移民的过渡选择。

职业竞争与政策风险同样显著。以房产经纪人为例,尽管其佣金收入可能超过工程师,但美国房产交易高度依赖经纪人网络,新移民需面对无底薪、争夺的激烈环境。而厨师、装修工人等传统行业,虽包吃住且现金结算,却因工作强度大、技术门槛高导致流动性强。更严峻的是,美国移民政策波动可能影响职业稳定性,例如EB-3签证申请中,雇主财务状况、劳工证审批等环节均可能中断移民进程。

二、文化适应的冲突与融合

初抵异国的华人常面临文化休克。饮食习惯的差异是首要冲击——西方饮食以生冷、低盐低糖为主,与中式烹饪形成鲜明对比。一位移民在博客中写道:“超市标价不含税、垃圾分类的严格规定,甚至公共场合的低声交谈,都让我感到自由被剥夺”。这种文化摩擦在老年移民中尤为突出,例如曾有华人大妈因插队泼咖啡被捕,反映出中西社会规范的冲突。

但长期生活后,文化融合的可能性逐渐显现。华人社区通过保留传统节日、建立中文学校等方式维系文化认同,例如洛杉矶的春节游行已成为当地文化名片。第二代移民往往成为文化桥梁——他们既接受美式教育,又在家庭中传承汉语和习俗。研究显示,68%的华裔青少年能流利使用中英双语,这种双重身份使其在职场和社交中更具优势。

三、社会福利与生活成本的博弈

美国完善的社会保障体系是移民的重要吸引力。公立教育免费、医疗保险覆盖率高、失业救济制度健全,这些福利为家庭提供了基本安全网。以教育为例,华人子女常通过优质学区进入常春藤院校,2023年哈佛大学亚裔新生占比达27.6%,远超人口比例。医疗方面,先进的治疗技术和设备吸引了许多中老年移民,尤其是癌症等重症患者。

但高生活成本削弱了福利优势。旧金山湾区一套普通住宅价格中位数达120万美元,远超全美平均水平。税收制度更让新移民困惑——工资的30%需缴纳联邦税、州税和社保,而消费税叠加使商品实际支付价增加5-10%。这种经济压力迫使部分移民选择“候鸟式生活”:在美工作积累财富,退休后返回中国或东南亚养老。

四、家庭关系的维系与重构

移民决策常以家庭利益为核心。为子女教育移民的家庭中,87%认为美国教育更具竞争力,尤其是STEM领域的资源。一位通过EB-1A移民的科学家表示:“女儿进入麻省理工的机会,是我留在美国的唯一理由”。亲属移民政策允许公民为父母、配偶申请绿卡,这种家庭团聚模式在福建、广东移民群体中尤为普遍。

跨国家庭也面临情感撕裂。研究显示,45%的移民因长期分离导致婚姻危机,而“太空人家庭”(夫妻分居两国)更容易产生代际沟通障碍。一位深圳移民在访谈中坦言:“视频通话无法替代真实的陪伴,儿子已习惯用‘Hey’代替‘爸爸’”。这种疏离感促使部分华人转向教会、同乡会等社群寻求情感支持。

五、身份认同的迷失与重建

移民身份的本质是文化归属的再定义。第一代移民往往陷入“双重边缘化”——既难以完全融入主流社会,又与母国文化产生距离。例如,在美华人工程师可能因“竹天花板”遭遇晋升瓶颈,而回国时又被视为“外来者”。这种认同危机在政治层面更为凸显,例如中美关系紧张时,华裔科学家常遭受忠诚性质疑。

但新生代移民正重塑身份叙事。通过社交媒体、创业和参政,他们构建了超越国界的“全球华人”身份。2024年加拿大安大略省通过《南京大屠杀纪念日法案》,正是60万华人联合推动的结果。这种政治参与不仅增强族群凝聚力,也为文化认同提供了新的表达方式。

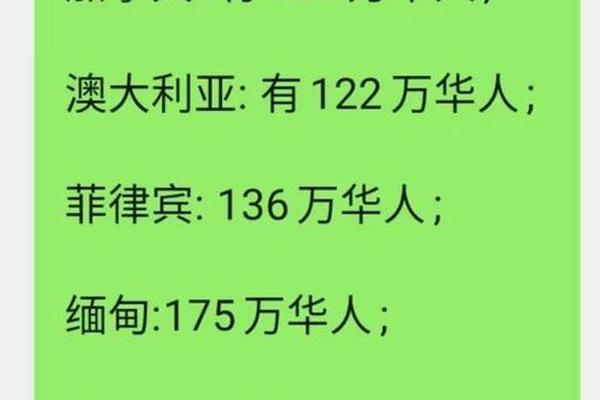

移民对华人的影响绝非简单的利弊二分。它在职业层面创造机遇,却伴随竞争压力;在文化层面推动融合,也引发冲突;在家庭层面实现跃升,却可能瓦解亲密关系。对于个体而言,移民的“好与不好”取决于能否在资源获取、文化调适、家庭维系间找到动态平衡。建议未来研究可深入追踪不同代际移民的长期适应轨迹,并对比分析欧美、澳洲等地的政策差异对华人社群的影响。毕竟,移民不仅是一场地理迁徙,更是一场关于身份、价值和归属的生命实验。