移民出去的都过得好吗吗

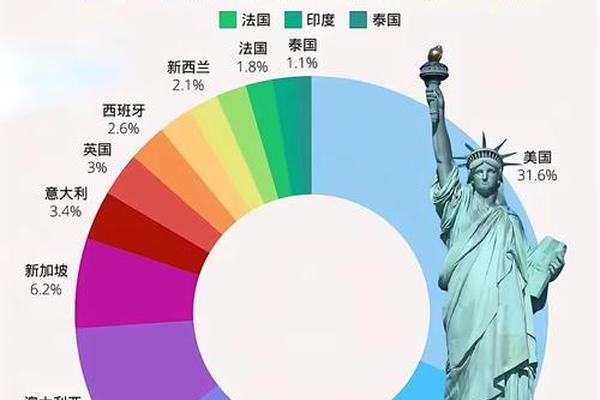

近年来,全球移民人数已突破2.8亿,相当于每30人中就有1人选择离开故土。社交媒体上充斥着海外生活的精致画面,但那些关闭滤镜的真实故事却鲜少被讲述。移民是否必然意味着更好的生活?这个问题背后,藏着经济、文化、心理等多重维度的复杂答案。

经济适应的双面性

根据OECD 2022年报告,技术移民在发达国家的收入中位数比原籍国高出217%,但建筑工人、护理人员等蓝领群体收入仅提升23%。加拿大移民局数据显示,新移民前三年失业率是本地居民的1.8倍,专业资质认证障碍导致38%的工程师被迫转行。

硅谷科技公司的印度裔高管与伦敦唐人街的外卖骑手,共同构成了移民经济的全景图。经济学家托马斯·皮凯蒂指出:“全球人才流动加剧了阶层固化,高技能移民收割发展红利,低端劳动力却陷入新贫困陷阱。”这种分化在二代移民中更为显著——父母从事基础服务的子女,大学录取率比高知移民后代低41%。

文化认同的撕裂感

加州大学伯克利分校的跟踪研究发现,移民五年后出现文化疏离症状的比例达57%。日裔巴西移民中,68%表示既不被巴西社会完全接纳,又失去了与日本的文化纽带。语言学家诺玛·门多萨发现,移民子女在青春期会出现母语能力断层,平均丢失37%的传统文化词汇量。

新加坡的“香蕉人”现象颇具代表性——外表保留亚裔特征,内在完全西化的群体中,42%自述存在身份认知危机。这种撕裂催生了独特的文化混血现象:米兰的中餐馆推出意大利烩饭版麻婆豆腐,伊斯坦布尔的叙利亚移民将阿拉伯书法融入土耳其湿拓画。

心理健康的隐形代价

《柳叶刀》2023年研究显示,移民群体抑郁症发病率是本地居民的2.3倍。北欧国家的冬季,移民季节性情感障碍发生率飙升58%,阳光剥夺与文化孤寂形成双重打击。心理学家艾琳·克拉默强调:“移民的创伤不止于离乡,更源于在新环境中持续进行的自我重构。”

澳大利亚移民咨询协会的案例显示,技术移民家庭离婚率比本地家庭高19%,压力主要来自职业落差和育儿观念冲突。值得关注的是,第二代移民自杀率比第一代高出14%,他们承受着超越父辈的文化期待压力。

代际差异的缓冲效应

移民家庭中,子女往往成为文化适应的缓冲带。英国社科院调查发现,87%的移民儿童承担着父母与外部社会的翻译工作,这种角色倒置导致13%的青少年出现焦虑症状。但二代移民的平均教育成就比父辈高1.7个等级,语言优势使其在创意产业中更具竞争力。

代际差异也催生新的社会现象:纽约的孟加拉移民后代创立融合南亚元素的街头潮牌,巴黎郊区的北非二代移民通过自媒体重构文化话语权。社会学家郑永年指出:“移民家庭的代际跃进需要三代人完成——第一代解决生存,第二代寻求认同,第三代实现超越。”

政策环境的调节作用

德国的《技术移民法》使工程师认证周期从24个月缩短至6个月,专业匹配度提升至79%。相比之下,日本严格的移民政策导致65%的外国劳动者从事非自愿性临时工作。政策差异直接影响移民质量,加拿大技术移民的创业贡献率是美国的1.4倍。

北欧国家推行的“文化适应津贴”制度值得借鉴,为移民提供最长18个月的语言文化培训,使社会融入效率提升34%。而某些国家的移民监制度,反而加剧了“候鸟式移民”现象——42%的投资移民在维持身份期间选择两地分居。

当我们拆解移民幸福感的组成要素,会发现其本质是场复杂的概率游戏。个人能力、政策环境、文化弹性构成三角支点,而时间维度上的代际演进正在改写传统叙事。未来的移民研究应更多关注跨国社群的网络效应,以及人工智能时代的技术移民新形态。对计划移民者而言,比选择目的地更重要的,是清醒认知这场人生豪赌中的风险与概率分布。