樟湖坂库区移民是哪一年

20世纪90年代初,福建省连江县迎来了一项改变区域发展格局的重大工程——山仔水利枢纽建设。这一工程不仅重塑了敖江流域的水利体系,更直接推动了樟湖坂库区移民的历史进程。根据史料记载,樟湖坂库区移民的核心搬迁期集中在1993年至1994年,短短14个月内完成了涉及数千人的迁移工作。这一事件不仅是地方发展史上的重要节点,更折射出中国改革开放初期城乡变迁与生态治理的复杂互动。

一、工程背景与移民动因

1992年8月,贵安至山仔的公路扩建工程竣工,为山仔水利枢纽建设扫清了交通障碍。作为福建省首个由地方承办的国家级农业综合项目,该工程规划建设纵深15公里的水库,正常水位达90米高程,淹没面积近5平方公里,直接涉及樟湖坂地区254户1263人的住房及10余个乡直机关单位。

工程背后蕴含着多重战略考量:其一,解决敖江流域防洪灌溉问题,年径流量20亿立方米的水资源将为下游连江、福州提供稳定水源;其二,通过水力发电年均2亿千瓦时的产能支持区域工业化;其三,改善库区交通条件,突破原有仅靠尖头小船通行的封闭格局。这些目标共同构成了移民搬迁的刚性需求。

二、移民过程与政策实施

1993年3月,第一家移民搬入利洋坪新居,标志着搬迁工作正式启动。采取"整体搬迁、集中安置"策略,将原樟湖坂、七里等自然村居民集中迁移至新建的利洋行政村。至1994年5月洪水季前,所有居民完成搬迁,整个过程仅耗时1年2个月。

政策实施中体现了三个创新:一是建立"户集-村收-镇运-县处理"的垃圾处理体系,确保新居环境质量;二是投资建设民族学校、文体中心等公共服务设施,保留畲族文化传承空间;三是推行"以鱼净水"生态养殖,投放300万尾滤食性鱼苗,既保护水质又创造经济效益。这些措施为后续易地扶贫搬迁政策提供了重要参考。

三、社会影响与文化变迁

移民工程彻底改变了当地社会结构。统计显示,搬迁后形成的5个行政村呈"梅花状"环湖分布,畲族人口占比60%的族群特征得到强化。通过改建畲族风格建筑、设立文化陈列室、恢复"三月三乌饭节"等措施,使7项畲族传统文化列入省级非物质文化遗产。

但变迁中也面临挑战:世代沿袭的竹排运输方式被公路交通取代,部分传统技艺面临失传;新建的农家美食街虽带动旅游,却冲击了原有的贸易模式。对此,学者蔡天初在考察报告中指出:"如何在现代化进程中保持文化活性,是库区发展的长期课题"。

四、经济转型与生态发展

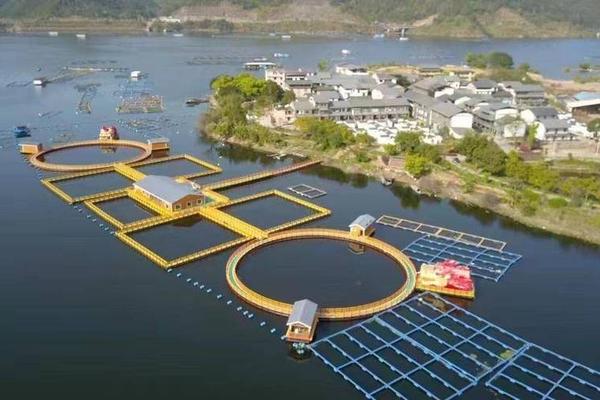

移民搬迁催生了三大经济变革:建成万亩淡水养殖基地,生态鱼年产值超千万元;5万亩国家公益林转化为森林旅游资源,带动竹笋加工产业化;贵安新城的辐射效应使库区融入福州1小时经济圈,推动农家乐等服务业发展。

生态保护方面形成独特模式:水库周边100米划为一级保护区,85%的森林覆盖率通过公益林管护制度维持,污水处理系统实现全乡覆盖。这种"保护性开发"理念,使小沧乡先后获得"国家级生态乡"等称号,并为青岛啤酒等企业的落户奠定环境基础。

五、政策反思与未来展望

回望1993-1994年移民工程,其经验对当前乡村振兴具有启示意义。一方面,2025年实施的《农村集体经济组织法》允许非农户籍人员返乡,为库区人才回流提供政策通道;易地搬迁中"土地流转+就业培训"的模式,可优化应用于库区后续发展。

未来研究可聚焦三个方向:第一,评估移民二代的社会融入状况;第二,探索生态补偿机制的市场化运作;第三,数字化技术在文化传承中的应用。建议建立跨学科研究团队,结合口述史与GIS技术,构建移民社区发展动态模型。

樟湖坂库区移民作为90年代中国城镇化与生态治理的典型样本,其1993-1994年的搬迁实践揭示了政策设计的多重维度。从紧急避险式迁移到系统性乡村振兴,从文化保育到经济创新,这段历史为当代城乡融合发展提供了宝贵镜鉴。在新型城镇化背景下,如何平衡保护与发展、传统与现代,仍是需要持续探索的命题。

版权说明:

1.版权归本网站或原作者所有;

2.未经本网或原作者允许不得转载本文内容,否则将视为侵权;

3.转载或者引用本文内容请注明来源及原作者;

4.对于不遵守此声明或者其他违法使用本文内容者,本人依法保留追究权等。