新西兰流血移民2017

2017年,新西兰移民政策迎来了一系列重大调整,这些变革被外界称为“流血式改革”。此次政策调整以技术移民为核心,涉及收入门槛、家庭团聚、签证类别等多个层面,旨在优化移民结构并缓解社会压力。改革不仅重塑了移民申请者的命运轨迹,更深刻影响了新西兰劳动力市场和社会生态。本文将深入剖析这场政策变革的多维影响,揭示其背后的经济逻辑与社会争议。

一、政策调整的核心内容

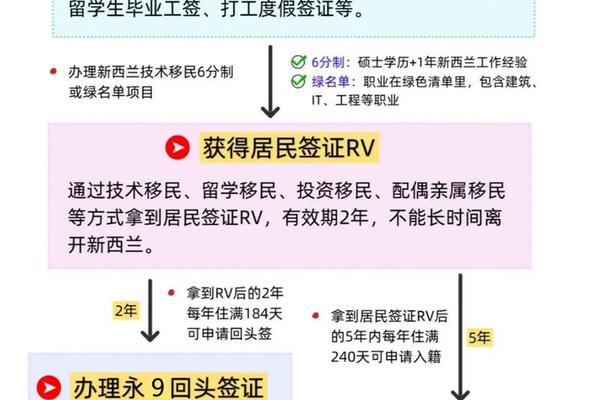

2017年4月和8月,新西兰分阶段推出移民新政,核心变革聚焦于技术移民体系的重构。首要举措是设立收入分级制度,将技术移民分为高技能与低技能两大类别:年收入低于48,859纽币(约22.3万人民币)的申请者丧失技术移民资格;达到73,299纽币(约33.4万人民币)则自动纳入高技能人才通道。这一机制通过经济杠杆筛选移民质量,使收入成为衡量技术价值的新标尺。

在评分体系方面,强化了学历与经验的权重。硕士及以上学历加分提升至70分,较原标准增加10分;30-39岁年龄段的得分从25分升至30分,超越20-29岁群体成为最具竞争力年龄段。同时取消紧缺行业、亲属担保等传统加分项,迫使申请者通过提升个人素质获得竞争优势。

二、经济与劳动力市场震荡

新政对产业结构产生明显冲击。餐饮业、零售业等低附加值行业首当其冲,数据显示奥克兰地区厨师岗位空缺率在政策实施后三个月内激增42%。与之形成对比的是信息技术、医疗护理等高薪行业人才流入量同比增长28%,印证了政策引导下的劳动力市场结构性转移。

季节性用工体系面临重构,农业部门受影响尤为显著。水果采摘工签证期限从12个月缩短至6个月,导致南岛苹果产区在收获季出现15%的用工缺口。雇主被迫提高时薪至25纽币以吸引本地劳动力,推动农产品成本上涨3.2%,形成物价传导效应。

三、家庭与社会结构变革

家庭团聚政策的收紧引发连锁反应。低技能工作签证持有者的配偶子女不再自动获得工签,导致这类家庭年均收入减少18,000纽币。更严峻的是,随迁子女失去居民教育身份后,学费支出从每年4,000纽币暴涨至国际生标准的24,000纽币,直接催生新移民家庭的"教育贫困"现象。

父母团聚签证的临时关闭加剧代际矛盾。已提交申请的1.2万个家庭陷入审批停滞,部分老年申请者因健康问题未能及时完成医疗审查,最终丧失移民资格。社会学者观察到,这类家庭出现心理问题的比例较政策实施前上升37%,凸显人文关怀与政策效率的冲突。

四、争议与政策效果评估

支持者认为改革成效显著:技术移民平均年薪从政策前的41,200纽币提升至54,800纽币,移民纳税贡献率增长19%。但反对声音指出,奥克兰以外地区技术岗位匹配度下降14%,中小城市发展遭遇人才瓶颈。经济学家指出,政策过度依赖经济指标,忽略了职业特殊性,例如教师、社工等公共服务业人才流失严重。

国际比较研究显示,新西兰政策刚性远超同类移民国家。澳大利亚技术移民薪资门槛仅需53,900澳元(约25.8万人民币),且保留职业清单制度;加拿大则设立省提名通道缓解区域失衡。新西兰的"一刀切"模式在提升移民质量的削弱了特殊人才引进的灵活性。

2017年新西兰移民政策改革是全球化背景下移民治理的典型样本。其在优化人才结构、缓解城市压力方面取得阶段性成果,但也暴露评估体系单一、社会成本过高等问题。未来政策调整需在三个方面寻求突破:建立动态薪资调整机制以反映行业差异;完善过渡期配套措施减少家庭冲击;开发区域性移民配额平衡发展差距。正如移民研究专家陈弘所言:"移民政策不应是冰冷的筛选机器,而应成为推动社会进化的精密仪器。"

随着人工智能技术发展,建议引入职业需求预测模型,提前两年预判劳动力市场变化。同时可借鉴德国"双元制"移民培训体系,将技能认证与语言教育有机结合。唯有实现政策刚性与人本弹性的动态平衡,才能构建可持续发展的移民生态系统。