2014年是新加坡移民政策的关键转折点。在全球经济复苏乏力、国内社会矛盾凸显的背景下,新加坡通过一系列政策调整,既保持了对外籍人才的开放态度,又强化了对本土居民权益的保护。这一年的政策变革不仅体现了新加坡在全球化与本土化之间的平衡智慧,更深刻影响着数十万外籍人士的生存与发展轨迹。

一、政策调整背景

2014年新加坡移民政策的调整源于多重因素的叠加。2011年大选后,人民行动党获得独立以来最低得票率(60.1%),直接反映出民众对人口激增导致住房紧张、交通拥挤等问题的强烈不满。新加坡总人口中外籍人士占比已超过38%,这种人口结构变化引发了关于文化认同和社会凝聚力的广泛讨论。

从经济视角分析,2008年金融危机后,新加坡作为外向型经济体面临增长压力。需要在吸引外资人才与保护本地就业之间寻求平衡。时任人力部长林瑞生指出:"我们的政策必须像精密仪器般运作,既要确保经济竞争力,又要维护社会公平。"这种政策理念在2014年的各项改革中得到了充分体现。

二、投资移民政策收紧

2014年4月实施的新版全球投资者计划(GIP)将申请费用从5650新币提升至7000新币,并对投资领域实施更严格限制。房地产和建筑行业被明确排除在投资选项之外,OptionA类申请者必须将250万新币投向指定的战略产业。这种调整反映了新加坡从"量"到"质"的投资移民思路转变。

经济发展局(EDB)数据显示,新政实施后投资移民申请量同比下降23%,但平均投资额增长18%。值得关注的是,MAS投资计划要求个人资产净值达2000万新币,并将500万新币存入指定金融机构。这种"高门槛+定向引导"的策略,成功吸引了更多科技和金融领域的高净值投资者。

三、技术移民体系重构

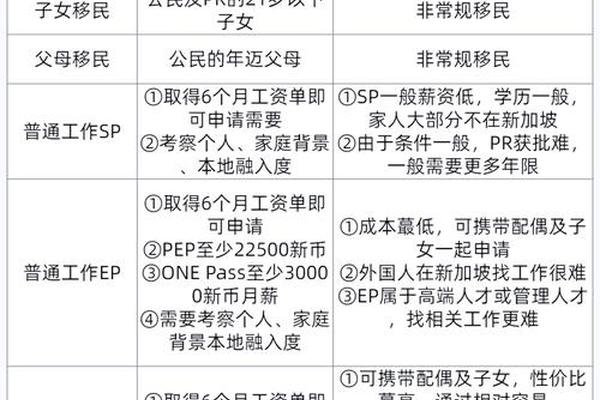

在技术移民领域,2014年的政策呈现明显的分层管理特征。就业准证(EP)持有者的最低月薪标准调整为5500新币,金融行业提高至6200新币。与此引入互补性评估框架(COMPASS),从薪资、学历、企业多元化等六个维度对申请人进行量化评分。

对S准证持有者的限制更为严格,不仅缩减了行业配额,还要求雇主缴纳更高额的外籍劳工税。人力部统计显示,新政实施后建筑行业的外籍工人数量减少12%,但劳动生产率提升9%。这种结构性调整有效缓解了低端劳动力过剩的问题,但也导致中小型企业面临用工成本上升的挑战。

四、社会政策联动效应

2014年的移民政策改革与社会福利体系深度捆绑。在住房领域,永久居民购屋等待期延长至3年,组屋转售市场的外国人租赁比例被严格控制在8%以内。教育政策方面,公立学校优先录取公民子女,永久居民子女入学率同比下降5个百分点。

这种政策联动产生了显著的社会影响。新加坡政策研究所调查显示,75%的本地居民认为新政提升了公民优越感,但42%的永久居民表示生活成本压力加剧。九龙会会长陈文平指出:"政策调整像一把双刃剑,在缓解社会矛盾的也削弱了新移民的归属感。"

五、国际比较与启示

与同期香港投资移民计划相比,新加坡GIP项目的投资门槛高出82%,但审批通过率保持65%的较高水平。这种差异源于新加坡更强调投资者对战略产业的带动作用。在技术移民方面,澳大利亚的积分制与新加坡COMPASS框架有相似之处,但后者更注重申请人与雇主的匹配度。

从政策效果看,新加坡的"精准调控"模式值得借鉴。2014年移民政策改革后,外籍劳动力占总就业人口比例稳定在34%-36%区间,人均GDP增长2.3%,实现了经济质量与社会公平的双重提升。这种平衡术为亚洲国家处理移民问题提供了重要参考。

2014年新加坡移民政策的调整,本质上是全球化背景下小型开放经济体的生存策略。通过投资移民提质、技术移民分层、社会政策联动等组合拳,新加坡既保持了5.3%的GDP增速,又将基尼系数控制在0.412的合理区间。这种政策智慧证明,移民管理可以成为促进社会发展的积极力量。

未来研究可深入探讨两个方向:一是移民政策的长周期社会影响,特别是二代移民的文化认同问题;二是人工智能技术对移民管理模式的革新潜力。正如国立大学李光耀公共政策学院教授所言:"移民政策不应是封闭的堡垒,而应成为动态调节的智慧生态系统。"新加坡2014年的实践,正是这种理念的生动注解。