我国朝鲜族移民韩国多吗

中国朝鲜族作为跨境民族,其移民韩国的现象已成为全球化背景下人口流动的典型案例。截至2022年,在韩国的中国朝鲜族人口超过70万,相当于中国境内朝鲜族总人口的40%以上,甚至超过中国最大朝鲜族聚居地延边州的人口规模。这一移民潮的形成既有历史根源,也受到经济、政策和社会认同等多重因素驱动,但移民群体在韩国的生存现状与文化归属问题,仍折射出跨国流动的复杂性与矛盾性。

一、历史与现实的交织

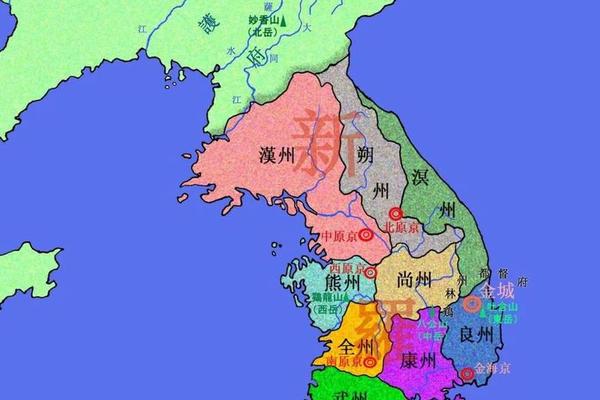

中国朝鲜族的移民史可追溯至19世纪中叶,彼时朝鲜半岛北部的灾荒与日本殖民压迫迫使大量民众跨越鸭绿江,在东北地区形成聚居社群。至1949年,中国朝鲜族人口已达112万,而随着1992年中韩建交,跨境流动进入新阶段。当前移民韩国的群体中,既有早期以探亲、留学为路径的个体,也有通过劳务输出、涉外婚姻等方式实现迁移的群体。

数据显示,延边朝鲜族自治州的朝鲜族人口占比已从1953年的70.5%下降至2020年的30.8%,人口流失速度远超其他民族。这种人口“空心化”不仅改变了东北地区的民族结构,更引发民族学校消失、农村共同体瓦解等社会问题,形成了“走出去”与“留不住”的双向困境。

二、经济驱动的双重逻辑

经济差异是朝鲜族移民的核心推力。韩国人均GDP约为中国的2.3倍(2021年数据),制造业、建筑业等3D行业(Dirty, Difficult, Dangerous)对廉价劳动力需求旺盛。朝鲜族凭借语言优势迅速填补韩国劳动力缺口,2020年统计显示,H-2访问就业签证持有者占在韩朝鲜族的42.8%,主要从事建筑、家政等基础行业。

而在中国本土,延边地区的单一农业经济难以满足就业需求。2015年研究指出,当地农村剩余劳动力达60%,土地流转率超45%,形成“推力-拉力”的迁移模型。这种经济落差促使朝鲜族将跨国流动视为阶层跃升的路径,例如通过涉外婚姻获取韩国国籍的女性占比达30%,部分家庭甚至形成“接力移民”模式。

三、政策框架的导向作用

韩国的外劳政策直接塑造了移民路径。2007年实施的访问就业制(H-2签证)允许朝鲜族无担保赴韩工作,2014年扩大的在外同胞签证(F-4)则覆盖技术人才,形成分层管理的移民体系。政策红利下,朝鲜族在韩务工人员平均月收入达6000元人民币,是延边农村收入的4-5倍。

中国的开放政策同样加速人口流动。工商银行与韩国银行的跨境金融合作、延边州的外派劳务培训项目,降低了移民的经济门槛。但政策双刃剑效应显著:2016年韩国法务部数据显示,朝鲜族非法滞留率达18.7%,反映出政策执行与移民需求的错位。

四、文化认同的撕裂与重构

朝鲜族在韩国的社会融入呈现显著分化。研究显示,持有F-5永驻签证的高学历群体通过职业晋升实现文化同化,其跨文化适应指数达0.78;而从事体力劳动的H-2群体因经济边缘化,更倾向构建封闭社群,在首尔永登浦区形成“朝鲜族街”。这种分化印证了尹麟镇教授提出的“流散社群主流化”理论,即第二代移民的文化认同逐渐弱化母国联系。

影视媒介加剧了身份困境。《犯罪都市》等作品将朝鲜族塑造成犯罪符号,导致76%的受访者遭遇职场歧视。这种“同族异化”现象促使部分移民强化中国公民身份认同,2018年调查显示,63%的在韩朝鲜族更愿自称“中国人”而非“同胞”。

五、社会影响的多元维度

移民潮对中韩两国产生深远影响。韩国建筑业30%的劳动力依赖朝鲜族,但2016年佩斯卡玛号事件暴露劳资矛盾,促使韩国修订《在外同胞法》。在中国东北,朝鲜族村落的空巢率超60%,导致非遗传承人减少82%,民族文化存续面临危机。

跨国汇款成为重要经济纽带。延边州年接收侨汇超20亿美元,占州GDP的18%,但资金多流向消费领域,未能有效转化为产业资本。这种“输血式经济”反而加剧地区发展失衡,形成移民依赖的恶性循环。

中国朝鲜族移民韩国既是全球化劳动力市场的缩影,也是民族发展路径的特殊样本。当前移民规模虽趋于稳定,但代际差异、文化认同等深层问题仍未解决。建议未来研究可聚焦三方面:一是构建跨境社会保障协作机制,降低非法滞留风险;二是推动民族文化数字化传承,缓解人口流失的文化断层;三是深化中韩劳务合作,将个体流动纳入区域经济整合框架。正如曹善玉研究员指出,朝鲜族移民研究需突破“经济决定论”,在族群流散与文化重构的张力中探寻可持续发展路径。