征地移民存在问题及建议

随着我国基础设施建设和城市化进程的加速,水利水电工程、交通网络等大型项目的推进使得征地移民问题日益凸显。作为关乎民生福祉与社会稳定的重要议题,征地移民工作既涉及土地资源的合理配置,也牵动着千万移民的生计与发展。当前,尽管政策体系不断完善,但在实践中仍面临补偿标准差异、安置体系缺失、管理机制滞后等多重挑战,亟需通过制度创新与综合治理实现突破。

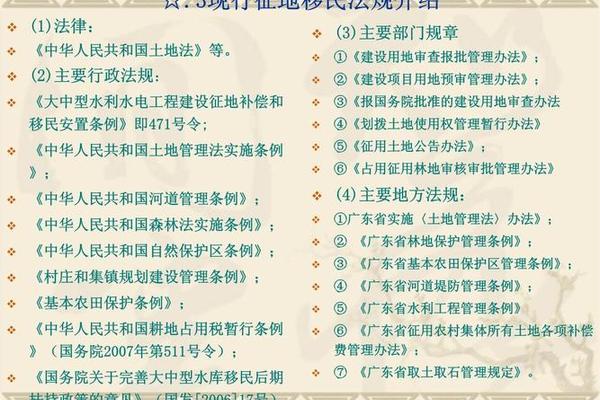

一、政策法规的碎片化困境

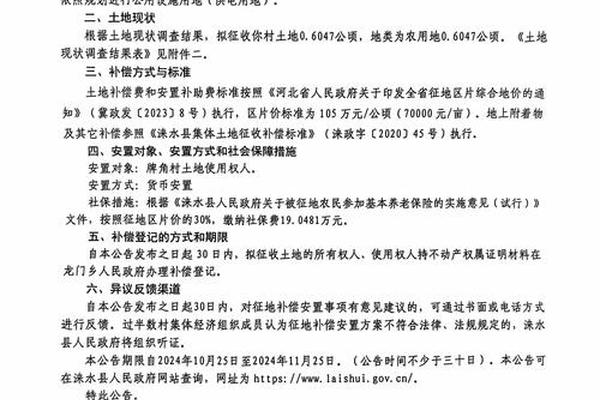

我国征地移民领域的政策法规呈现显著的区域性与行业性差异。例如,陕西省水利电力勘测设计研究院的研究指出,同一省市内的水利工程补偿标准存在不统一现象,导致移民群体产生攀比心理,甚至引发钉子户问题。这种差异化的政策环境不仅加剧了执行难度,更可能触发社会矛盾。2017年修订的《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》虽提高了耕地补偿标准,但在非耕地补偿、附着物评估等方面仍缺乏统一规范。

政策衔接的断层问题同样突出。黄东东在《中国工程性移民法研究》中强调,补偿范围狭窄与后期扶持不足已成为矛盾焦点,例如现行法规对移民技能培训、产业扶持等长期发展需求覆盖不足。而世界银行的研究表明,国际通行的“开发性移民”理念在我国实践中尚未完全落地,移民权益保障仍停留在物质补偿层面。

二、补偿机制的结构性矛盾

补偿标准与市场价值的偏离是核心矛盾之一。国务院法制办在解读新条例时承认,过去补偿标准未能充分反映土地增值效益,导致“同地不同价”现象普遍。浙江法院系统的数据显示,近五年征地拆迁行政诉讼案件中,47%的争议源于补偿金额认定分歧,尤其在城乡结合部地区,土地用途变更后的价值落差可达补偿款的3-5倍。

补偿方式单一化问题制约了移民可持续发展。北京大学满燕云团队的国际比较研究发现,德国、日本等国采用的“股权置换”“就业权保障”等多元化补偿模式,能够有效缓解移民经济断层,而我国90%的案例仍采用一次性货币补偿。这种模式难以应对物价上涨、技能脱节等长期风险,导致部分移民在搬迁后陷入“二次贫困”。

三、安置体系的系统性缺陷

生活重建的复杂性远超预期。陕西省案例显示,水库移民搬迁后,约35%的家庭因不适应新环境出现就业困难,部分山区移民甚至因饮食习惯改变引发健康问题。这与世界移民报告揭示的规律相符——物质补偿仅能解决短期生存,而社会网络断裂、文化认同缺失等隐性成本常被忽视。

产业安置的可持续性亟待提升。重庆市三峡移民跟踪调查发现,主导的产业园区建设中,仅有28%的移民企业存活超过三年,主要归因于市场研判不足与产业链配套缺失。反观摩洛哥经验,通过建立移民创业基金与区域产业联动机制,其移民社区经济存活率提升至62%,这对我国探索“造血式”安置具有借鉴意义。

四、管理机制的协同性短板

多部门协调失灵加剧了实施难度。浙江省高级人民法院的司法数据显示,征地项目中涉及10个以上审批部门的案例占比达73%,部门权责交叉导致“政策空转”。这与“三权分置”改革背景下中央、地方、企业的角色重构直接相关,例如部分地方在土地审批与移民安置间存在利益冲突。

监督评估机制的不完善削弱了政策效能。现行条例虽规定了移民安置规划程序,但对规划实施的中期评估、动态调整缺乏强制约束。研究显示,仅12%的水利工程开展了移民满意度追踪调查,信息不对称使得32%的安置资源未能精准投放。

破解征地移民困局需要系统性的制度重构。短期应着力统一补偿标准、拓宽安置渠道,例如推行“土地补偿+技能期权”组合模式;中期需完善《土地管理法》实施细则,建立移民权益动态评估机制;长期则应探索“移民共同体”治理模式,通过社区参与和数字技术实现精准管理。未来研究可重点关注国际经验本土化、移民心理干预等方向,为构建人本主义的征地移民体系提供理论支撑。