小浪底二次移民什么时候

在黄河治理的壮阔史诗中,小浪底水利枢纽不仅是一项改写自然格局的工程奇迹,更是一曲由数十万移民用乡愁与奉献谱写的家国长歌。其中,被称为“二次移民”的库区二期搬迁安置工作,因其涉及人口规模大、时间跨度长、社会矛盾复杂,成为整个移民史中极具代表性的篇章。这场始于1997年、历时四年的迁徙,不仅是物理空间的转移,更是一次社会关系的重构与精神家园的重建。

一、政策背景与决策脉络

1994年9月小浪底主体工程开工后,国务院于同年10月明确要求1997年完成黄河截流,这意味着库区180米高程以下的13个行政村、1.3万余人需在三年内完成搬迁。然而随着工程推进,1997年11月启动的二期移民将搬迁范围扩展至海拔265米高程区域,新增移民1.88万人,形成“二次移民”的阶段性特征。这种动态调整的搬迁规划,既体现了工程设计的科学预见性,也折射出国家战略与地方执行的现实张力。

河南省委提出的“政治动员、经济补偿、行为、各方支援”十六字方针,在此阶段得到深化。济源市创造性地实施“先占后征、征后再偿”政策,通过提前划拨安置用地、建设过渡周转房等举措,将移民安置周期压缩30%。这种政策创新虽缓解了工程进度压力,但也导致部分移民在安置房未竣工前被迫租住窝棚或投亲靠友,形成独特的“帐篷移民”现象。

二、移民安置的时间维度

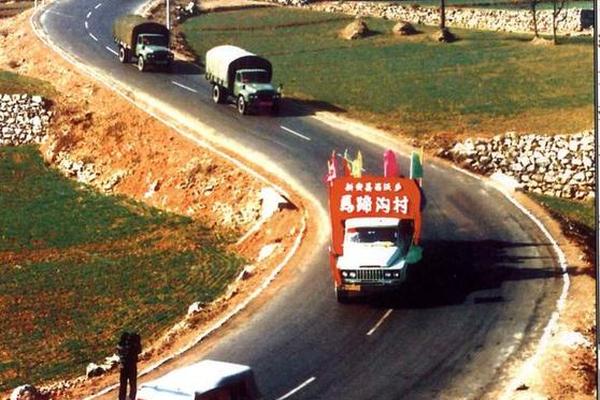

从1997年11月至2001年6月,二期移民经历了四个关键节点:1998年汛期前的突击搬迁、1999年安置区基础设施攻坚、2000年生产用地再分配,以及2001年的后续扶持政策落地。每个阶段都对应着不同的矛盾焦点,如1999年大峪新村建设中出现的“麦苗与推土机赛跑”场景,移民在未收割的麦田上搭建临时住所,折射出土地置换的时间差困境。

时间压力的另一面催生出“移民突击队”模式。济源市组织300余名干部驻村包户,采用“白+黑”“5+2”工作法,仅用18个月完成26个自然村的整体搬迁。但这种超常规速度也带来隐忧,下冶镇牛湾村移民李德龙回忆:“新村地基沉降问题三年后才彻底解决,当时只顾着赶工期”。

三、社会动员的双向互动

在“舍小家为国家”的主流叙事下,移民的情感抗争呈现出复杂面貌。大峪镇桐树岭村曾出现集体下跪拒迁事件,老人们捧着族谱哭诉:“祖坟浸在水里,魂灵何处安放?”这种文化根脉的断裂感,促使调整策略,在安置区设立“乡愁纪念馆”,允许移民带回故土石块重建门墩。物质补偿与精神慰藉的双轨并行,成为化解抵触情绪的关键。

移民干部王向荣的笔记揭示出更微观的博弈:村民通过拖延签约争取更高果树补偿,则以“模范家庭”评选进行道德动员。这种“经济理性”与“奉献”的碰撞,催生出独特的“谈判式移民”模式。统计显示,二期移民户均谈判次数达5.3次,远超一期移民的2.1次。

四、安置模式的创新实践

与初期“后靠安置”不同,二期移民开创了跨镇集中安置与产业配套结合的新路径。思礼镇北姚村安置点引入大棚蔬菜项目,将人均0.8亩耕地通过设施农业提升产值3倍;邵原镇移民新村则依托王屋山旅游资源发展民宿集群。这种“安置即发展”的理念,使移民人均纯收入从1997年的980元跃升至2001年的2350元,超出同期全省农村平均水平27%。

但创新背后亦有隐痛。轵城镇大驿村因安置人口超载,出现灌溉用水争端,移民与原住民爆发“水井保卫战”。这类资源再分配矛盾,促使2001年出台《移民社区公共资源共管办法》,建立跨村用水协商机制,为后续三峡移民提供制度参照。

五、历史坐标中的特殊意义

在世纪之交的时空坐标下,小浪底二次移民成为中国移民史的关键转捩点。相较于三门峡移民的被动搬迁,该阶段首次将“发展权补偿”写入安置协议;相较于三峡移民的全国支援,其探索出的地方化解决方案更具普适性。2001年世界银行将该项目列为“移民安置典范”,正是对其“参与式发展”模式的认可。

从更宏观视野看,这场迁徙恰逢国企改革与三农问题凸显期,移民群体中出现的劳务输出潮(2001年外出务工比例达43%),客观上为城镇化输送了人力资源。下冶镇移民李小黑创办的建筑队,后来成长为河南知名民营企业,印证着“移民经济”的意外衍生价值。

总结与启示

回望小浪底二次移民历程,其核心启示在于:大型工程的移民安置绝非简单的空间位移,而是需要构建包含文化调适、经济转型、社会治理的系统工程。当前黄河流域生态保护战略深入推进,古贤水利枢纽等新项目启动在即,建议从三方面完善移民政策:一是建立文化遗产数字化留存机制,二是推广“安置区产业链预植入”模式,三是构建移民代表全程参与决策的协商平台。唯有将人的发展置于工程效益之上,方能真正实现“移得出、稳得住、能致富”的终极目标。

这项跨越世纪的人口迁徙,最终在黄河两岸种下了两种果实:一种是截断云雨的高峡平湖,另一种是深植厚土的生存智慧。当游船驶过张岭码头,游客赞叹湖光山色时,或许更应铭记,那些沉入水底的村落遗址与浮出水面的新家园,共同构成了中国现代化进程中最具张力的时代镜像。

参考文献:

[1] 济源交通广播《尘封故事》小浪底大移民专题, 2017

[19][26] 济源政协《难忘的小浪底工程移民》, 2025

[54] 《中国水库移民政策与实践》, 龙阳区官网, 0940-4-06

版权说明:

1.版权归本网站或原作者所有;

2.未经本网或原作者允许不得转载本文内容,否则将视为侵权;

3.转载或者引用本文内容请注明来源及原作者;

4.对于不遵守此声明或者其他违法使用本文内容者,本人依法保留追究权等。