中国移民全球第三的城市

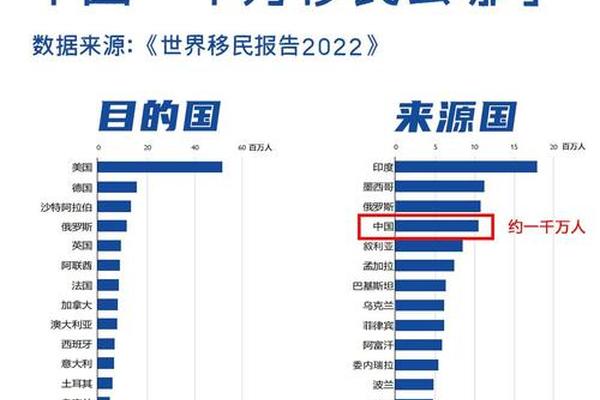

在联合国《全球移民报告》的统计数据中,中国以累计1070万海外移民人口位居全球第三,这一数字背后不仅映射出全球化时代的人口流动趋势,更折射出中国城市在改革开放浪潮中的蜕变。从深圳的“一夜崛起”到成都的“慢生活引力”,从苏州的古典与现代交融到郑州的中原枢纽地位,移民城市的形成既是经济发展的缩影,也是政策驱动与个体选择的共振。这些城市如何成为人才与资本的“磁石”?其内在逻辑值得深入剖析。

一、移民城市的形成背景

改革开放政策的深化为中国移民城市提供了制度土壤。深圳作为典型代表,从1979年仅有31万人口的小渔村,到2023年常住人口突破1768万,其崛起得益于“特区政策”释放的产业红利。数据显示,深圳高新技术企业数量占全国1/5,金融业增加值年均增长12%,这些数据印证了经济结构升级对移民的吸附效应。

地理区位的特殊性同样推动城市转型。珠海毗邻港澳的地缘优势使其成为大湾区创新走廊的节点,2023年移民指数跃居全国第二。该市通过横琴自贸区对接澳门资源,数字经济产值三年内增长240%,印证了区域协同对人口迁徙的催化作用。与之形成对比的是郑州,作为全国铁路枢纽,其“米字形”高铁网络带来的人口日均流动量达50万人次,直接带动装备制造业从业者增长18%。

二、经济驱动的多维引力

产业结构优化是移民迁徙的核心动力。东莞的案例极具说服力:这座“世界工厂”通过智能制造转型,2022年规上工业机器人产量增长67%,吸引技术移民占比从2015年的12%提升至34%。苏州则通过生物医药、纳米技术等新兴产业布局,实现高端人才净流入率连续五年超20%,印证了产业升级与人才集聚的正向循环。

生活成本与公共服务构成隐性竞争力。成都以“宜居指数全国第一”吸引年轻移民,其房价收入比仅为深圳的1/3,同时三甲医院数量位列中西部首位。厦门通过“海纳百川”人才计划提供最高500万元创业补贴,配合空气质量优良率98%的生态优势,使外籍专家定居率提升至15.7%。这些数据揭示出现代移民对“品质生活”的价值重估。

三、国际比较中的中国样本

与发达国家移民城市相比,中国模式呈现独特路径。纽约作为传统移民熔炉,华人占比虽达7%,但住房自有率仅41%,而深圳移民拥房率高达68%,这种差异源于中国户籍制度与保障性住房政策的叠加效应。多伦多作为北美增长最快移民城市,其技术移民占比82%依赖联邦快速通道系统,而中国城市更多通过地方性人才补贴实现定向吸引,如杭州“521引才计划”三年投入超30亿元。

文化融合机制也呈现东西方差异。美国华人移民三代后语言保存率不足30%,而成都通过“新天府文化”建设,将火锅、茶馆等民俗符号转化为移民社群的文化纽带,使方言使用率维持在75%以上。这种文化韧性与城市身份认同的建构,为中国移民城市提供了社会稳定的缓冲层。

四、社会影响的动态平衡

人口红利释放推动城市能级跃升。郑州移民潮带动GDP十年增长286%,跨境电商交易额突破1200亿元;佛山制造业移民使家电产业全球市场份额提升至23%,印证了劳动力供给与产业集群发展的协同效应。但隐性挑战同样存在,深圳35岁以下移民占比58%带来的人口结构年轻化,与教育资源供给不足的矛盾日益凸显,2023年小学学位缺口达8.4万个。

社会治理面临新课题。成都“蓉漂”群体中灵活就业者占37%,催生出共享办公空间需求增长300%;厦门外籍移民社区出现宗教场所供给不足问题,这些都需要政策创新。值得关注的是珠海推行的“移民融入指数评估体系”,通过就业匹配度、社区参与度等12项指标动态监测,为精细化治理提供了范本。

五、政策迭代与未来挑战

国内政策正在从“门槛控制”转向“生态营造”。2024年国家移民管理局实施的“高端人才通行证”制度,将审批时限压缩至15个工作日;苏州工业园区推出的“移民创业失败补偿基金”,则为风险承担提供了制度保障。但国际环境的不确定性增加,如美国EB-5签证配额缩减导致中国申请人获批量下降42%,迫使城市需要构建更具自主性的引才体系。

技术变革带来结构性调整。人工智能对制造业岗位的替代率预计在2030年达到35%,这对东莞等移民密集型城市构成转型压力。建议未来研究可聚焦“移民技能再培训体系”“跨境数字移民管理”等方向,如深圳试点的“区块链+人才信用”系统,已实现技能证书跨国互认,这或许能成为破局之钥。

总结与展望:

中国移民城市的勃兴,本质上是全球化生产要素配置的在地化呈现。从数据来看,排名前十的移民城市贡献了全国46%的GDP增长和38%的专利授权量,这验证了人口流动对创新的激发作用。但伴随国际移民竞争加剧,城市需要从“政策洼地”转向“制度高地”,在公共服务均等化、文化认同构建、风险抵御机制等方面深化探索。未来的城市竞争,或许将演变为移民生态系统的完善度之争。