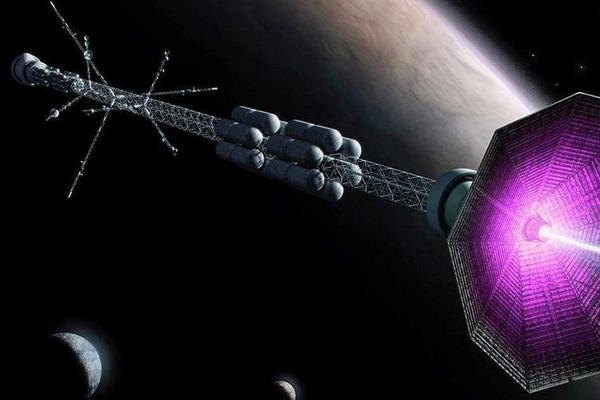

太空帝国4人类移民飞船

在浩瀚的星际版图中,人类文明的延续与扩张从未停息。《太空帝国4》作为经典的4X战略游戏,以其对宇宙殖民的深度模拟,为玩家构建了一个关于资源争夺、科技跃迁与星际移民的宏大叙事。其中,人类移民飞船不仅是连接星辰的纽带,更是文明存续的方舟。从设计原理到战略部署,从能源供给到争议,这些飞船承载着人类对未知的探索与生存的渴望,同时也映射出现实中太空移民面临的复杂挑战。

一、飞船设计与建造原理

在《太空帝国4》的设定中,移民飞船的设计遵循模块化与功能分化原则。玩家可通过科技树解锁的数百种组件,组合出具备大气层适应、辐射屏蔽、生态循环等功能的舰船。例如,"殖民核心模块"需整合低温休眠舱与基因库,而"行星着陆系统"则依赖反推引擎与地形扫描技术。这种设计理念与现实中NASA的深空居住舱概念不谋而合——国际空间站的再生式生命支持系统已实现85%的水资源循环率,为长期星际航行提供了技术参照。

建造过程则凸显了资源博弈的复杂性。游戏内殖民舰需要消耗大量放射性资源建造量子引擎,这与现实中小行星采矿的可行性研究形成呼应。如网页56提及的修改器功能"无限矿产资源",恰好揭示了资源约束对太空工程的决定性影响。而现实中,近地小行星3554 Amun蕴含的金属资源价值超过20万亿美元,印证了原位资源利用(ISRU)的战略价值。

二、能源与生态系统平衡

移民飞船的能源架构采用多级冗余设计。基础能源来自可控核聚变反应堆,辅助系统则依赖太阳能薄膜与反物质储能装置。这种混合供能模式在游戏中的体现,是飞船在穿越星云时自动切换至暗物质汲取模式。现实中的突破则包括SpaceX正在测试的甲烷燃料引擎,其燃烧产物可直接用于火星大气改造,体现了能源获取与生态建设的协同性。

生态闭环的实现需要精密计算物质流。游戏中"太空温室模块"需平衡光照周期与作物产量,这与中国科学院在"月宫一号"实验中取得的382天密闭生态系统纪录形成对照。而网页45提到的火星土壤改造难题——高氯酸盐污染问题,在游戏中则被简化为"行星环境改造科技"的研究条目,两者共同指向生态系统脆弱性的核心矛盾。

三、星际导航与风险管控

导航系统的技术突破贯穿游戏进程。初期殖民舰依赖脉冲推进,后期则可研发曲速引擎实现跨星系跃迁。这种技术迭代轨迹与卡达谢夫文明等级理论高度契合——当文明能够利用整个恒星系能源时,才具备大规模移民的资格。现实中,欧洲空间局正在测试的激光推进器,已实现将卫星加速至24公里/秒,为摆脱太阳引力束缚提供了新思路。

风险管控体系构建需要多维度协同。游戏中的"深空预警网络"可提前探测陨石带,而现实中NASA的PDCO(行星防御协调办公室)已建立近地天体监测网。值得关注的是,网页38提及的太空辐射防护方案,在游戏中被具象化为"电磁护盾发生器",两者均采用分层防护理念——外层偏转高能粒子,内层吸收次级辐射。

四、社会形态与争议

封闭环境必然重塑社会结构。游戏通过事件系统呈现了"休眠舱叛乱"或"生态派系斗争"等社会危机,这与莫斯科生物医学问题研究所的"火星-500"实验结论惊人相似——在520天模拟任务中,乘组人员出现显著的心理适应性差异。而网页62强调的外交策略选择,暗示了星际移民可能引发的文明冲突范式转变。

困境始终伴随技术发展。当玩家使用网页56的修改器开启"无限人口"时,实则是将生命视为可量化的资源,这种工具理性与庄逢源院士提出的"星际移民基准"形成尖锐对立——真正的文明延续应以生命尊严为前提。现实中关于"基因改造适应外星重力"的争议,在游戏中则转化为"基因飞升"科技树的道德抉择。

从《太空帝国4》的虚拟推演到现实中的技术攻坚,人类移民飞船始终是文明跃迁的时空载体。游戏机制揭示的核心矛盾——有限资源与无限野心的对抗、技术理性与人文关怀的张力——恰是太空移民议题的本质缩影。未来研究可向两个维度延伸:其一是开发基于真实物理规则的星际航行模拟系统,其二是建立跨文明的协商框架。正如祖柏林博士在网页45中强调的,移民不应是文明的逃离,而是生命形态的进化宣言。

版权说明:

1.版权归本网站或原作者所有;

2.未经本网或原作者允许不得转载本文内容,否则将视为侵权;

3.转载或者引用本文内容请注明来源及原作者;

4.对于不遵守此声明或者其他违法使用本文内容者,本人依法保留追究权等。