外国人移民中国移民政策

随着中国在全球经济与科技领域的影响力不断扩大,吸引外国人才已成为国家发展战略的重要组成部分。近年来,中国通过优化签证政策、放宽永久居留条件、推动技术移民制度创新等一系列举措,逐步构建起开放包容的移民管理体系。这一政策转向不仅体现了中国参与全球人才竞争的决心,也为国际人才流动注入了新动能。

一、签证与居留便利化

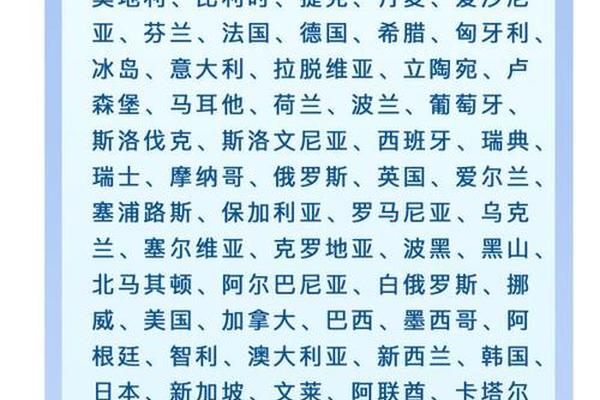

中国通过区域性免签政策大幅降低短期来华门槛。海南自贸港对59国实施30天免签政策,覆盖旅游、商务、探亲等非工作性质活动;邮轮旅游团可在13个口岸免签入境,活动范围延伸至11个沿海省份及北京;云南西双版纳和广西桂林则针对东盟国家推出6天免签政策。这些政策精准对接不同地区的经济定位,例如海南聚焦国际旅游消费中心建设,云南则强化与东盟的跨境合作。

在长期居留方面,2025年推出的R字签证为高端人才开辟绿色通道,同时过境免签停留时间延长至240小时,覆盖60个口岸和24个省级行政区。签证申请流程的数字化改革更具突破性——驻外使领馆取消预约制、西班牙试点在线填表与材料上传,这些措施使签证办理效率提升40%以上。值得关注的是,政策特别强调对商务、科研人员的便利支持,例如允许高频次来华人员境内申办再入境签证,有效解决了跨国协作的时间成本问题。

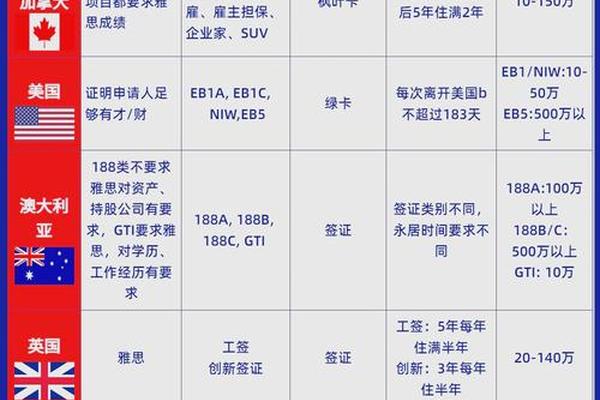

二、人才引进与工作改革

技术移民政策正在经历结构性调整。厦门试点的“证卡合一”改革将工作许可信息整合至社保卡,实现工作许可与居留许可“一站式”办理,预计可使审批周期缩短30%。这项创新不仅提升行政效率,更通过信息共享机制减少重复审查,体现了治理能力的现代化转型。

针对外籍毕业生,政策逐步放宽就业限制。特定专业留学生毕业后可获1年工作签证,允许就读期间兼职工作,寒暑假全职工作。这种“培养-留用”模式正在改变过去单纯依赖引进成熟人才的格局。与此独立工作签证类别的设立突破了传统“雇主担保”限制,为自由职业者和创业者开辟新通道,这与全球零工经济发展趋势相契合。

三、永久居留制度完善

永久居留申请呈现多层次准入特征。工作类要求连续4年任职且年纳税达标,投资类强调持续性经营贡献,特殊贡献类则突出国家战略需求导向。2025年新版“五星卡”实现与38项民生服务的系统对接,持卡人可便捷办理金融、交通、医疗等业务,其功能已接近国民待遇。

政策实施效果显著:2024年签发永居证数量同比增长52.3%,其中科技领域人才占比达37%。但制度仍存在优化空间,例如投资类标准缺乏区域差异化考量,家庭团聚类5年居住要求与跨国人才流动特性存在张力。学者建议建立动态评估机制,将人才需求预测精确到行业与岗位层级。

四、社会融合与争议平衡

移民政策的社会接纳度面临双重考验。一方面,地方被要求提供语言培训、法律咨询等融入服务,深圳等城市试点将外籍人员纳入社区网格化管理;公众对文化认同和国家安全存在担忧,网络调查显示42%受访者担心移民挤占公共资源。

为此,政策设计强化权利义务对等原则。新版管理条例明确永居资格取消的5种情形,包括危害国家安全、提供虚假材料等。在争议较大的家庭团聚移民领域,保持审慎态度,仅允许直系亲属申请,且设置严格的居住时间门槛。这种“选择性开放”策略既维护社会稳定性,又保留人才引进弹性空间。

五、未来发展与政策建议

技术移民制度需向精细化方向发展。建议参照德国“蓝卡”制度,建立基于薪资水平、学历等级、行业紧缺度的积分评估体系。同时应扩大区域试点,例如在长三角探索跨境职业资格互认,解决外籍专业人士执业壁垒问题。

数字技术应用将成为突破点。区块链技术可用于建立跨国人才履历认证系统,人工智能辅助审批可提升签证核发效率。建议设立国家移民数据中心,整合公安、税务、社保等多维度信息,构建外籍人才贡献度评估模型。

中国移民政策的演进轨迹表明,开放性与安全性之间的动态平衡是制度设计的核心逻辑。当前政策体系已从单一的人口管理工具,转变为服务国家发展战略的综合性制度安排。未来需要继续完善法律框架、强化数据治理、培育社会共识,使移民政策真正成为推动高质量发展的制度引擎。