印尼人的移民政策有哪些

印度尼西亚作为东南亚最大的经济体与人口大国,其移民政策始终以维护国家安全、促进经济发展为核心目标。随着2024年10月第45号条例的颁布,印尼的移民政策体系在劳动力引进、长期居留管理、社会融合机制等方面均展现出新的政策导向。本文将从签证管理、工作许可、长期居留路径、社会融合挑战等维度,系统解析当前印尼移民政策的特点与趋势。

一、签证体系的分类管理

印尼的签证政策具有鲜明的分层特征:旅游签、商务签、工作签等类别均对应严格的入境目的限制。根据2025年最新规定,落地签证(VOA)和电子落地签(eVOA)仅适用于旅游目的,停留期30天且不可转签,申请时需提交回程机票与电子海关申报证明。值得注意的是,巴厘岛自2024年起加征每人15万印尼盾(约300元新台币)的观光税,强化了旅游签证的经济调控功能。

在商务签证领域,原B2类电子落地签已被取消,长期商务活动必须申请C2等预审批签证,官费涨幅达500-1000元人民币。这种调整反映出印尼对短期商务活动的限制倾向,引导企业通过正规投资渠道进入市场。所有入境旅客需通过SATUSEHAT健康通行证系统提交健康声明,形成疫情后常态化的卫生监管机制。

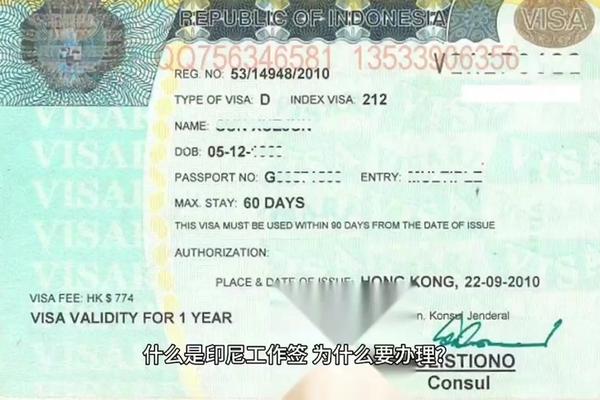

二、工作许可的配额调控

印尼工作签证政策的核心逻辑是“以本地就业优先”。根据2021年第34号人力部长条例,外籍工人(TKA)的雇佣需经过外籍员工安置计划(RPTKA)审批,雇主必须证明岗位无法由印尼公民胜任,并承诺技术转移。尽管2015年10:1的本地外籍员工比例要求已取消,但实际审批中仍存在3:1至5:1的隐性配额门槛,违规企业将面临每月600万印尼盾/人的高额罚款。

2025年工签新政进一步提高了雇佣成本:一年期工作签官费上涨1000元,投资签、家属签等涨幅达500-1000元。申请材料要求中,雇主的财务证明需显示月均支付能力,雇员则需提供1500美元存款证明及5年以上工作经验认证。这种“双收紧”政策旨在筛选高技能人才,例如科技、医疗等领域专家可享受加急审批与签证费减免。

三、长期居留的特殊路径

印尼虽未开放传统移民通道,但通过三类特殊机制实现长期居留:首先是投资居留,外国投资者在鼓励类行业(如数字经济、绿色能源)注资100亿印尼盾(约450万人民币)以上,可获得5年期居留许可,并享受税收减免。其次是婚姻居留,外籍配偶需提交印尼语能力证明,且每年居留时间不得少于10个月。第三类为退休签证,55岁以上外国人证明月收入超过1.5万美元即可申请,但禁止从事任何雇佣活动。

值得注意的是,2025年新设的人才积分制将学历、语言能力、行业经验量化为评分指标,达到80分者可申请10年长期居留。例如博士学位加30分,印尼语中级认证加15分,在科技企业任职加20分。这种结构化评估体系标志着印尼移民政策从粗放管控向精准引才转型。

四、社会融合的政策挑战

大规模引进外籍劳动力带来显著的社会适应问题。印尼移民工保护部的数据显示,2024年海外劳工纠纷案件同比增长23%,主要涉及薪资拖欠与文化冲突。为此强制要求雇主为外籍员工购买包含印尼语培训的保险套餐,并在雅加达、泗水等城市设立跨文化服务中心。但实际执行中,仅35%的企业完成培训指标,反映出政策落地效能不足。

非法务工仍是监管难点。根据印尼移民总局2024年报告,建筑、家政行业的外籍黑工数量超过12万。新启用的SISKOP2MI计算机化系统通过生物识别与雇主数据联网,已将非法务工查处率提升至68%,但地方官员的寻租行为导致系统效能折损30%。这要求印尼在技术监管之外,还需强化公务员廉政体系建设。

五、政策演进与未来展望

印尼移民政策的演进体现出三个显著趋势:一是从单一管控转向“选择性开放”,重点吸引高附加值产业人才;二是监管手段数字化,例如电子海关申报、生物识别居留卡等技术的普及;三是社会政策配套升级,包括外籍人员子女教育补贴、跨宗教交流平台建设等。

未来改革需重点突破两大瓶颈:其一,简化RPTKA等行政审批流程,建立外籍人才“一站式”服务平台;其二,完善《反歧视法》实施细则,解决外籍员工在住房、医疗领域的差别待遇。可借鉴新加坡的互补性评估框架(COMPASS),将行业需求动态纳入积分指标体系,提升人才引进与经济发展的协同度。

印尼移民政策正通过精细化分类管理、技术化监管工具、结构化引才机制,构建起适应全球化竞争的新型治理体系。这种政策转型既为外国投资者和专业人才创造了机遇,也对申请者的合规意识与文化适应能力提出了更高要求。随着2025年《创造就业法综合法》修订完成,印尼有望在移民政策创新领域成为东南亚区域治理的典范。