伊金霍洛旗矿区移民补偿

作为内蒙古重要的煤炭生产基地,伊金霍洛旗在矿区开发过程中始终将农牧民权益保障作为核心课题。自2020年《伊金霍洛旗矿区移民安置补偿办法》颁布以来,该政策历经2024年修订完善,形成了覆盖搬迁安置、生活保障、生态保护的全链条补偿机制。这项涉及数万农牧民切身利益的制度设计,既承载着资源开发与民生福祉的平衡使命,也折射出中国矿区治理现代化的探索轨迹。

政策体系的多维演进

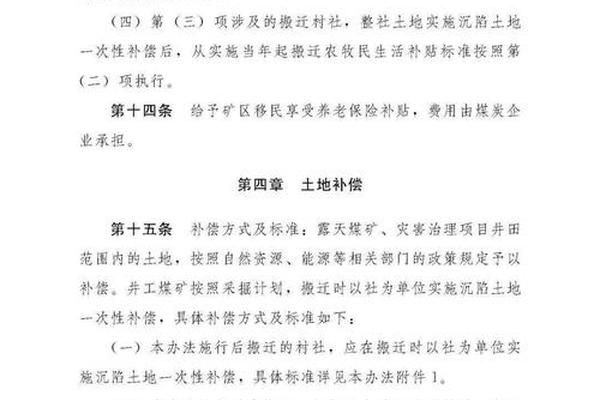

伊金霍洛旗的补偿政策体系具有显著的动态调整特征。2020年首次发布的补偿办法明确每人20万元安置补助、35平方米住房保障及年度生活补贴,而2024年修订版本将租房补贴从每月600元提升至800元,搬家费从4000元增至1万元,奖励标准更是从5万元跃升至15万元。这种调整既反映了物价上涨的现实压力,也体现出对搬迁群体生活成本变化的精准测算。

政策迭代背后是复杂的社会治理需求。2024年修订文件明确指出,旧版政策存在“补偿收益不均衡”“附着物补偿年限矛盾”“搬迁人口核减争议”等六大类问题。例如早期政策对户籍迁移学生的补偿认定模糊,导致类似温俊明等民办教师因历史户籍问题滞留矿区,引发长达数年的安置纠纷。新规通过建立“搬迁动员会当日户籍基数+动态核增”机制,有效缓解了此类矛盾。

补偿机制的创新设计

补偿标准体系呈现阶梯式结构化特征。基础性补偿包含住房、安置费、搬家费等生存保障项目,其中35平方米住房无偿提供确保“移有所居”。发展性补偿则包括5年期生活补贴和养老保险补贴,2024年新规将补贴标准统一至2.5万元/年,并建立与国家政策衔接机制。激励性补偿最具创新性,在规定时限签约者可获15万元奖励,超期签约者奖励额度折半,这种差异化设计使某试点村搬迁协议签订率提升至98%。

生态补偿条款彰显可持续发展理念。政策明确规定沉陷土地实施5年期分步补偿,要求煤炭企业预付资金专项用于生态修复。针对曾出现的抢栽抢种乱象,建立苗木成活率与补偿款挂钩机制,如松树补偿需分三年验收成活率后支付,此举使某矿区无效栽种面积减少73%。2024年武家塔矿区的复垦示范区,更将6,000亩废弃矿坑转化为农牧复合生态系统,创造生态产值超千万元。

执行层面的现实挑战

政策落地过程中仍存在多重张力。补偿支付周期从5年缩短至3年,但部分企业资金链压力导致付款延迟,如2023年某煤矿因市场波动拖欠补偿款,引发群体性维权事件。人口核定机制虽经优化,但非婚生子女、事实收养等特殊情形仍缺乏明确认定标准,某村因此产生32起行政诉讼。

基层治理能力亟待提升。纳林陶亥镇案例显示,个别干部对补偿政策理解偏差导致执行变形,如将禁牧执法与搬迁补偿捆绑,造成牧民重大经济损失。而搬迁后的产业配套尚未完全到位,尽管2024年新建的农牧业综合服务中心可创造200万元年收益,但相较数万搬迁人口需求仍显不足。这提示需要建立“补偿安置+就业创业”的联动机制。

矿区治理的未来路径

智能化监管将成为突破方向。蒙苏经济开发区试点的能碳管理平台,已实现补偿资金流向的区块链追溯。建议推广该模式,将补偿对象信息、企业付款记录、生态修复进度等数据上链,2024年试运行显示可使行政纠纷减少41%。

补偿标准动态调整机制需制度化。当前政策虽提高补贴数额,但未建立与居民消费价格指数(CPI)挂钩的自动调节机制。参考鄂尔多斯市2024年住房补贴与房价联动改革经验,建议每三年开展补偿标准评估,形成弹性化调整方案。

伊金霍洛旗的实践表明,矿区移民补偿不仅是经济补偿问题,更是社会治理能力的综合考验。通过持续的政策创新、科技赋能和制度完善,这座资源型城市正在探索出一条兼顾效率与公平、开发与保护的现代化治理之路。未来需要进一步强化补偿政策的预见性和包容性,让资源开发真正成为区域共同富裕的助推器。

版权说明:

1.版权归本网站或原作者所有;

2.未经本网或原作者允许不得转载本文内容,否则将视为侵权;

3.转载或者引用本文内容请注明来源及原作者;

4.对于不遵守此声明或者其他违法使用本文内容者,本人依法保留追究权等。