中国移民海外人员多吗吗

在全球化的浪潮中,人口跨国流动已成为常态。中国作为世界第二大经济体,其公民的海外移民现象近年来备受关注。数据显示,截至2020年,中国海外移民总数已突破1000万,位列全球第三。这一数字不仅反映了个人选择的多样性,更折射出经济结构、教育需求和社会环境等多重因素的复杂交织。本文将从历史脉络、区域分布、动因分析、社会影响及争议反思等角度,深入探讨中国海外移民的现状与趋势。

一、历史脉络:从零星到规模

中国移民史可追溯至明清时期的“下南洋”浪潮,但真正形成规模始于改革开放。1978-2000年间,留学生和技术移民构成主力,年均流出约4万人;2001年加入WTO后,移民数量呈指数级增长,2010-2020年累计新增移民达480万。这种演变与国家发展阶段密切相关——从早期的人才单向流失,逐步转变为资本、技术与人员的双向流动。

值得注意的是,移民结构发生显著分化。早期移民以劳工和亲属团聚为主,占比超过60%;而近年投资移民和技术移民比例攀升至45%,据《中国国际移民报告2022》显示,高净值人群移民意愿率从2019年的32%上升至2021年的41%。这种转变既体现个体诉求升级,也反映国内发展不均衡带来的推力效应。

二、区域分布:北美主导与新兴热点

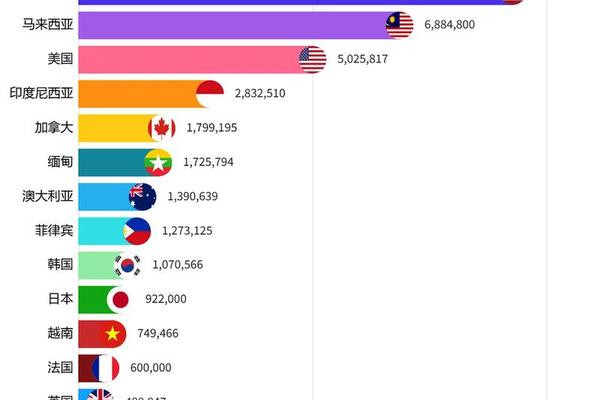

传统移民目的地呈现明显地域集中性。美国、加拿大、澳大利亚三国吸纳了62%的中国移民,其中硅谷科技公司中华裔工程师占比达28%,多伦多华人社区规模突破70万。这种聚集效应形成于上世纪90年代,当时北美宽松的技术移民政策与中国人才外流形成共振。

近年来出现新的地理扩散趋势:东南亚国家因“一带一路”倡议吸引23万中企外派人员,西非商贸移民年均增长15%,希腊、葡萄牙等欧洲小国通过“黄金签证”计划吸纳中国投资移民超8万人。移民地理的多元化,映射出全球经济格局重构下的个体选择策略调整。

三、动因分析:推力与拉力交织

经济因素仍是首要驱动力。世界银行研究显示,中国移民收入平均为国内同岗位的3.2倍,但成本差异正在缩小——北京与纽约的房价收入比差距从2010年的5.3倍降至2022年的1.8倍。教育诉求同样关键,2022年留学生回国率虽升至82%,但基础教育阶段出国人数仍以每年12%递增,反映出家长对多元化教育路径的追求。

环境质量、社会福利等非经济因素影响权重上升。清华大学环境学院调查发现,雾霾严重城市移民咨询量比清洁城市高37%;欧盟统计局数据显示,中国退休移民年均增长19%,主要流向地中海气候区。这些数据印证了马斯洛需求层次理论在移民决策中的递进性体现。

四、社会影响:双刃剑效应凸显

人才流失引发持续担忧。教育部统计显示,STEM领域博士毕业生留美比例达86%,造成国内某些高新技术领域出现人才断层。但逆向流动也在增强,“海归”创业企业在科创板上市数量占比从2019年的17%跃升至2022年的34%,形成独特的技术溢出效应。

移民汇款成为不可忽视的经济变量。世界银行测算,2021年中国侨汇收入达670亿美元,其中约40%流入中西部省份。这些资金往往投向教育和中小企业,在贵州、云南等地催生出“侨乡经济”新模式。但资本外流压力依然存在,仅2022年通过投资移民渠道流出的资金就超过150亿美元。

五、争议反思:机遇与挑战并存

针对移民潮的争论呈现两极分化。经济学家李稻葵认为,适度移民能缓解人口老龄化压力,其团队测算显示,海外华人每年为中国创造间接就业岗位120万个。而社会学家郑永年警示,精英阶层的持续外流可能导致社会结构空心化,参照俄罗斯经验,人才流失使其GDP增长率年均降低0.8个百分点。

政策层面正在寻求平衡点。2016年推出的“中国绿卡”改革使外籍人才永久居留审批量增长58%,2023年试点“移民融入服务计划”覆盖12个重点城市。这些举措显示,中国正从单纯的移民输出国向移民循环体系转型,但制度构建仍落后于现实需求。

六、未来趋势:量质转换进行时

数量增长将进入平台期。联合国人口司预测,中国海外移民数量在2030年达到1200万峰值后趋于稳定,年均增速从当前的4.7%降至2.1%。这源于国内城市群崛起带来的“本土国际化”机遇,如上海、深圳等城市外籍人口占比已接近东京水平。

移民模式呈现深度变革。短期流动取代永久移民成为主流,欧盟边境管理局数据显示,中国持商务签入境者停留时间中位数从2015年的11.2个月缩短至2022年的6.8个月。数字游民、跨境远程工作者等新型移民形态涌现,占比已达移民总数的18%。这种流动性重构,正在改写传统移民研究范式。

纵观中国海外移民现象,其本质是全球资源配置与个体价值实现的动态平衡过程。当前既面临人才竞争加剧的挑战,也孕育着国际要素反哺的机遇。未来研究应重点关注三方面:移民政策与经济发展的协同机制、跨国社群的文化融合路径、数字经济对传统移民模式的颠覆效应。唯有在全球化与本土化的张力中构建新型治理框架,才能实现人口流动的价值最大化。