中国最大的移民案例分析

在中国辽阔的土地上,山西洪洞县的大槐树早已超越普通植物的意义,成为亿万中国人共同的家族记忆符号。一首“问我祖先何处来,山西洪洞大槐树”的民谣,串联起明朝初年那场规模超百万的人口迁移运动。这场历时数十年的移民潮,不仅重塑了中原地区的人口版图,更在文化基因中刻下了深刻的集体印记,其影响跨越六个世纪,至今仍在社会结构、方言习俗、家族认同中持续发酵。

一、历史背景与动因

元末明初的连年战乱,使中原大地陷入空前浩劫。刘福通红巾军与元军主力在河南、山东等地反复拉锯,导致“燕王扫北”后山东“十户九空”的惨状。据《明实录》记载,洪武年间河南全省户籍人口仅余189万,仅为宋代的四分之一。这种人口真空状态,直接威胁到新政权税赋征收与边疆防御体系。

与此山西因表里山河的地理屏障,在战乱中相对安定,洪武十四年山西人口达403万,远超河南、河北总和。朱元璋采纳户部郎中刘九皋“地狭民稠,宜令分丁徙居宽闲之地”的建议,开启了长达50余年的官方移民工程。这种人口再分配既是经济重建的必然选择,也暗含削弱地方豪强的政治考量。

二、移民政策与实施

明朝移民政策呈现出强制性与制度创新并行的特征。官方采用“四口留一”的配额制度,辅以“广济寺设局驻员”的集中管理模式。在洪洞县设立的中转站,通过“凭引照”发放路费与土地凭证,形成标准化的移民档案体系。这种将行政命令与利益诱导结合的策略,在《明史·食货志》中被称为“移民实边之良法”。

实际操作中的暴力强制手段,催生出诸多民间集体记忆。地方志记载的“诈聚拒迁者于槐下,尽缚之徙”事件,衍生出“解手”一词的语源传说——被捆移民需申请解绑如厕,故将排泄称为“解手”。这种创伤性记忆通过歌谣、族谱、身体标记(小趾复形传说)代际传递,构建起移民后裔的身份认同密码。

三、文化传播与融合

移民潮引发的文化震荡波,重塑了华北地区的语言版图。语言学家研究发现,河南方言中保留的“俺们”“晌午”等词汇,与晋南方言高度同源,而山东菏泽地区的婚丧仪轨,仍可见明代泽州民俗遗风。这种文化传播并非单向输出,移民带来的农耕技术(如曲辕犁改良)与土著居民的治水经验,在黄河流域催生出新的生产模式。

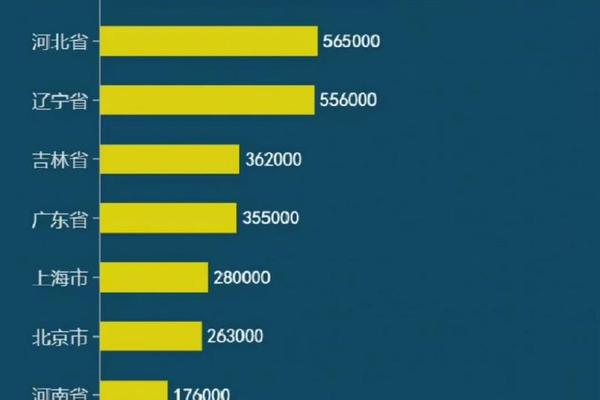

大槐树符号的建构过程,体现了集体记忆的层累生成。从清初地方文人追述,到民国《洪洞县志》的系统编纂,再到当代DNA谱系研究,移民叙事不断被赋予新的时代内涵。2010年人口普查显示,全国11个省区200余县存在明确的大槐树移民后裔聚居区,这种虚拟血缘共同体,成为维系地域文化认同的重要纽带。

四、现代启示与反思

对比当代三江源生态移民工程,历史经验凸显政策的重要性。明朝“计丁授田”的土地分配制度,与现今生态移民的草场补偿机制存在制度沿革关系。但洪洞移民中“焚屋断归路”的极端手段警示我们,任何人口迁移都必须平衡国家意志与个体权益。

在全球化人才竞争背景下,历史移民研究为现代技术移民政策提供镜鉴。正如中央民族大学田方萌教授指出,中国正经历从移民输出国向迁入国的转型,建立兼顾效率与人文关怀的移民管理体系,需要汲取历史智慧[[33][36]]。当前粤港澳大湾区推动的专业资格互认、跨境生活圈构建,正是这种历史逻辑的当代延续[[43][46]]。

洪洞大槐树移民作为中国历史上规模最大、影响最深远的移民运动,其研究价值远超事件本身。它揭示了人口迁移与文明演进的内在关联,展现了政策设计对社会结构的重塑力量。未来研究可沿三个方向深入:1)利用基因谱系学重建移民扩散路径;2)比较明清移民政策与当代生态移民机制;3)挖掘移民文化符号在民族认同建构中的作用。这段跨越六个世纪的人口迁徙史诗,将继续为理解中国社会的深层结构提供钥匙。