魏晋时期移民方向的原因

魏晋时期是中国历史上人口流动最为剧烈的时代之一,从永嘉南渡到南朝侨州郡县的设立,移民浪潮不仅重塑了南北社会结构,更推动了经济重心南移与文化交融。这一时期的人口迁徙,既是战乱与政权更迭的产物,也是资源再分配与文明碰撞的缩影。通过分析移民方向的多重动因,可窥见政治动荡、经济转型、民族互动等复杂力量如何交织成历史洪流,为后世留下深远影响。

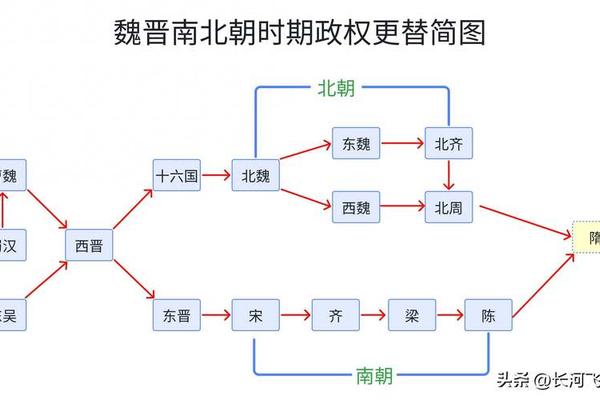

一、战乱与政权更迭

汉末至魏晋的政权更迭与军事冲突,成为北方人口南迁的直接推手。东汉末年的黄巾起义与董卓之乱,导致中原“白骨露于野,千里无鸡鸣”(《晋书·地理志》)。初平元年(190年)董卓挟献帝迁都长安后,关中、中原陷入混战,北方居民首次大规模南迁至荆州、汉中和长江下游。至西晋永嘉之乱(307-311年),匈奴刘曜攻陷洛阳,“中州士女避乱江左者十六七”(《晋书·王导传》),超过半数北方精英阶层选择南渡。

这种迁徙并非单向流动。北魏统一北方后,为强化中原控制,曾强制迁移凉州居民北返,形成“胡汉双向迁徙”的特殊现象。战乱导致的政权真空,使移民路线呈现多元化特征:关中流民南下汉中,巴蜀人口东迁荆湘,甚至出现青徐豪族航海至岭南的跨海迁徙。军事冲突的烈度与范围,直接决定了移民规模与方向,例如刘宋泰始年间(465-471年)南北对峙稳定后,大规模南迁即趋停滞。

二、经济资源差异驱动

南北经济格局的深刻变化,为移民方向提供了内在动力。北方黄河流域因长期战乱导致“农业生态环境恶化”,而江南“地广人稀,水资源充足”的优势日益凸显。考古证据显示,汉末前的浙东地区已具备制瓷与铜镜铸造的先进技术,但其精耕农业仍需北方移民带来的劳动力与技术补充。葛剑雄研究指出,永嘉南渡后近百万移民中,约40%从事农业生产,推动了江南稻田改良与麦作推广。

统治者的经济政策进一步强化迁徙方向。东晋设立的侨州郡县,通过“白籍”户籍制度给予移民赋税减免,吸引北方士族携部曲南迁。北魏孝文帝改革后,北方推行均田制与三长制,促使鲜卑等游牧民族转向定居农耕,形成“汉人南迁、胡人内聚”的经济重组模式。这种资源再分配不仅改变人口分布,更催生了建康等新兴商业城市,南朝时其人口已达140万,成为南北物资交汇枢纽。

三、统治政策与制度牵引

政权博弈深刻影响移民路线选择。曹魏时期对河西走廊的经略,通过派遣官员、重建水利,使凉州成为吸引中原移民的“政策飞地”。东晋实施的侨置制度兼具政治象征与实际功能:既通过“存旧壤之名”维系士族门阀的地域认同,又以实土化政策逐步整合移民人口。例如永嘉南渡后设立的南徐州,实际管辖20余万北方侨民,成为拱卫建康的军事屏障。

民族政策亦塑造迁徙方向。前燕慕容氏推行“汉胡分治”,促使河北汉人向辽东迁徙;而南朝为强化边防,强制将淮北流民安置在长江沿线。这种政策干预使移民呈现“主导”与“自发流动”的双重特性,如刘宋元嘉十三年(436年),冯业率众航海归附后被安置于新会,既满足政治需求,又开发了岭南边疆。

四、民族融合与文化互动

胡汉文化的碰撞重构了移民路线。匈奴、鲜卑等族内迁中原后,为获得统治合法性,主动推行汉化政策,如北魏迁都洛阳并改汉姓。这种文化引力使中原成为民族融合中心,而汉人为躲避胡化压力,加速向江南迁徙。移民过程中形成的“侨旧矛盾”,既体现在南渡士族与江南土著的权力争夺,也表现为饮食、服饰等生活方式的交融,如建康城内“胡饼与稻饭并市”的盛况。

宗教传播与学术流动强化了迁徙网络。佛图澄、鸠摩罗什等西域僧人的东进,推动长安、邺城成为宗教移民中心;而南渡士族在会稽、建康重建的学术家族,使江南从“文化边缘”转变为新的儒学重镇。这种文化迁徙具有双向性:北魏灭北凉后,将河西学者迁至平城,促成“凉州文化输入中原”的反向流动。

五、地理与交通条件制约

自然地理格局框定了移民的主要通道。北方移民南迁多沿“汉中—襄阳”“邗沟—长江”“湘赣走廊”三条路线展开。长江及其支流的水运网络,使建康、江陵成为主要移民枢纽,而岭南因五岭阻隔,直至东晋末年仍以零散迁徙为主。地形差异也影响定居模式:北方士族多选择平原沃野,如王谢家族聚居会稽;而平民则进入丘陵地带开垦梯田。

基础设施的兴衰改变迁徙效率。孙吴时期开凿的破岗渎运河,使建康与三吴地区的移民运输能力提升三倍;而北魏统一北方后修复的河西驿站,使凉州重新成为西域移民中转站。但战乱导致的交通中断亦会产生“迁徙堰塞”,如后赵石虎征发民夫百万修邺宫,反而阻碍了中原人口正常流动。

魏晋时期的移民方向是多重历史力量共同作用的结果。从永嘉南渡的生存性迁徙,到侨州郡县的政策性安置,从经济资源再分配,到民族文化的碰撞融合,每一次人口流动都在重塑中国的地理空间与社会结构。未来研究可进一步量化分析区域移民比例,或借助DNA技术追踪基因流动,这将有助于更立体地还原这段“流动的中国史”。正如陈寅恪所言:“魏晋南北朝之学术、宗教皆与家族、地域不可分离”,移民的方向与动因,正是解开这段文明重构史的关键钥匙。