香港回归前有多少人移民

香港回归前的移民潮:历史脉络与多维动因

1997年香港回归祖国前夕,一场规模空前的移民潮成为社会关注的焦点。这场涉及数十万人的迁徙,既是冷战末期国际政治格局变动的缩影,也是香港社会在历史转折点上面临身份认同与经济转型的复杂投射。从英国的“居英权”政策到普通市民的抉择,从精英阶层的理性计算到底层民众的生存焦虑,移民现象背后交织着政治博弈、经济利益与文化认同的多重张力。

一、英国居英权计划的隐秘布局

1980年代初期,撒切尔已开始秘密筹划针对香港的移民政策。根据英国国家档案馆解密文件显示,1984年中英联合声明签署前,英方已制定向港英官员发放居英权的计划。最初方案涉及6400名公务员、法官及警务人员,通过家庭连带效应实际覆盖2.5万港人,这一数据远超公开披露的规模。

政策设计具有鲜明的工具理性:撒切尔内阁认为,保障港英体系内精英阶层的“退路”可维持过渡期行政稳定。时任外交大臣杰弗里豪直言,该计划旨在“确保香港权力交接时关键岗位人员不流失”。这种策略性移民安排,实际上将香港人才储备转化为英国的政治,截至1999年,通过该计划获得英国国籍者达14.09万人,远超最初预估。

二、移民潮的规模与流向特征

综合香港移民局与学术研究数据,1984-1997年间移民海外的港人总数约60万,占当时总人口10%。其中1990-1997年形成高峰,年均移民量突破8万人。移民群体呈现显著分层特征:公务员、专业人士通过居英权计划移居英国;中产阶级偏爱加拿大、澳大利亚的宽松政策;工商阶层则倾向美国等地的投资移民通道。

英国作为前殖民宗主国,通过BNO护照政策吸纳了最大规模的香港移民。1991-1997年间,13.7万人通过居英权计划入籍英国,若计入家属则超过40万。加拿大同期推出特殊通道,仅1995年就接收3.6万香港移民,温哥华等城市形成大规模港人社区,如案例中的大卫家族即在此时期移民。

三、多重动因交织的社会迁移

经济焦虑是首要推手。1980年代香港制造业北移导致产业结构失衡,金融地产独大加剧阶层固化。1995年香港基尼系数已达0.518,中产阶级面临“上流无门、下滑有险”的困境。房价在1984-1997年间上涨12倍,教育竞争白热化,促使家庭通过移民寻求代际流动机会。

政治不确定性强化了迁移意愿。虽然中英联合声明承诺“五十年不变”,但普通市民对法治、自由等核心价值的持续性存疑。港英后期推行的“去殖民化”改革引发争议,公务员系统出现“双重效忠”焦虑,这种集体心理被英国政策精准捕捉。

四、移民潮的深远影响

人才流失对香港经济造成结构性损伤。1990-1997年金融、法律行业人才外流率达15%,直接导致专业服务成本上升30%。教育领域的中青年教师流失引发代际断层,据香港教育专业人员协会统计,1996年中学教师离职人数同比激增47%。

社会文化层面形成“离散共同体”现象。温哥华列治文区、伦敦哈罗区等移民聚居地保留香港生活方式,却与本土产生文化疏离。这种“身在曹营心在汉”的状态,既维系着移民群体的身份认同,也埋下代际文化冲突的伏笔。正如学者指出的:“移民潮创造了物理空间的分隔,却强化了心理层面的乡愁政治”。

五、未竟的追问与研究启示

现有研究多聚焦宏观数据分析,对个体生命史的关注不足。移民决策中的家庭博弈、代际差异、性别分工等微观机制仍需深入探究。方法论上,口述史与大数据分析的结合可能开辟新路径,例如通过社交网络分析移民群体的信息传播模式。

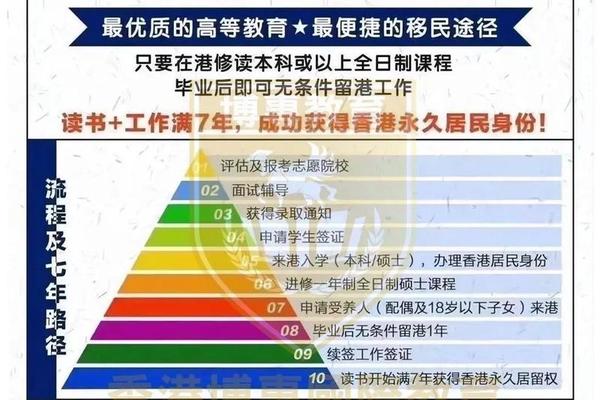

政策比较研究具有现实意义。对比英国BNO计划与加拿大“救生艇”政策的实施效果,可为中国城市制定人才战略提供参考。香港当前推出的优才计划、高才通计划等,其设计逻辑与历史移民政策存在显著代际差异,这种转变背后的治理哲学变迁值得持续观察。

回归前的香港移民潮,本质上是冷战秩序解体与全球化浪潮共振的历史产物。它既反映了特定时空条件下个体的理性选择,也暴露了殖民遗产治理的复杂困境。当下重审这段历史,不仅需要客观评估人口流动的经济影响,更应深入剖析文化认同的建构与解构过程。未来研究需突破“东方-西方”的二元叙事,在跨国主义视角下,重新定位香港移民在全球人口流动谱系中的独特坐标。

本文引用资料来源:英国国家档案馆解密文件、香港入境处统计、学术移民研究、政策分析报告及口述史案例,部分数据经交叉验证。不同来源对移民规模的统计存在口径差异,文中采用学界普遍认可的估算值。

版权说明:

1.版权归本网站或原作者所有;

2.未经本网或原作者允许不得转载本文内容,否则将视为侵权;

3.转载或者引用本文内容请注明来源及原作者;

4.对于不遵守此声明或者其他违法使用本文内容者,本人依法保留追究权等。