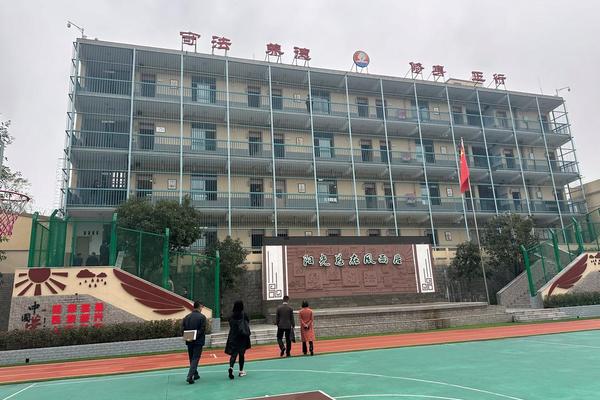

重庆渝北区移民培训学校

在重庆市两江新区的核心地带,坐落着一所承载着技能传承与区域发展使命的职业教育机构——重庆市渝北职业教育中心。作为首批国家中等职业教育改革发展示范学校,该校自1990年创办以来,始终以服务地方经济、促进城乡统筹发展为己任,特别是在移民技能培训领域,形成了“专业+实训+就业”的全链条培养模式,成为三峡库区移民技能提升与职业转型的重要支撑。

一、办学定位与战略布局

渝北职业教育中心的办学定位紧密结合区域经济发展需求。根据《重庆市渝北区职业技术教育改革发展规划(2012—2020年)》,学校以“超前发展、统筹协调、内涵提升、品牌塑造”为战略方向,重点培养与万亿工业园和新兴产业集群匹配的技术技能人才。学校现有在校生上万人,开设加工制造、交通运输、信息技术等5大类17个专业,其中建筑工程施工、城市轨道交通运营管理等专业成为市级重点建设方向。

在移民培训领域,学校依托“重庆市三峡移民技能培训基地”和“渝北区农村劳动力转移就业工程技能培训基地”两大平台,构建了覆盖农民工、退伍军人、下岗职工等多群体的终身职业培训体系。近三年累计培训2万余人次,助力移民群体实现从“生存型就业”向“技能型发展”的跨越。

二、专业建设与教学模式

专业设置上,学校形成了“市场导向、产教融合”的特色。以城市轨道交通运营管理专业为例,该专业配备地铁车站运输控制模拟沙盘、自动售检票系统等先进实训设备,并与重庆轨道交通集团合作开设订单班,学生就业率达100%,对口就业岗位涵盖客运值班员、行车调度员等核心工种。而建筑工程施工专业则通过“理论+实践”双轨教学,连续两年获得重庆市职业院校技能大赛一等奖,毕业生双证获取率和本科升学率分别达到100%与60%。

教学模式创新方面,学校推行“校企股份合作”与“实训基地托管”机制。例如汽车制造与检修专业与长安集团共建实训中心,引入企业技师参与教学;数控技术应用专业配备五轴加工中心等价值超千万的设备,实现“教室即车间、作业即产品”的沉浸式学习。这种“工学交替”模式使学生在真实生产环境中掌握前沿技术,近年师生获得国家级技能大赛奖项200余项。

三、师资力量与科研成果

师资队伍是教育质量的核心保障。学校现有专任教师600余人,其中“双师型”教师占比超85%,包含全国五一劳动奖章获得者、重庆市教学名师等高端人才。以数控技术应用专业为例,20名专任教师中研究生学历占比25%,7人参与国家级培训,形成“理论导师+企业技师”的双元教学团队。

科研创新方面,学校承担国家级课题近30项,出版职教教材96本,获国家级教学成果二等奖1项、重庆市教学成果奖8项。特别是在移民培训课程开发中,学校联合高校研发《巴渝文化行》等本土化教材,将大足石刻、洪崖洞等文化地标融入教学,增强移民学员的地域文化认同。

四、社会服务与区域影响

作为国家级职业教育示范基地,学校的社会服务功能显著。数据显示,该校毕业生就业率连续十年保持在98%以上,为长安福特、恒通客车等企业输送技术骨干超万名。在移民就业帮扶方面,学校建立“培训-认证-推荐”一体化机制,近五年帮助5000余名三峡移民获得电工、焊工等职业资格证书,人均月收入提升至4500元以上。

学校积极参与国际交流,与美国、德国等20所院校建立合作关系,开展“汉语桥”等文化交流项目。2020年承办的“亲情中华·为你讲故事”网上夏令营吸引全球15国华裔青少年参与,成为传播巴渝文化的重要窗口。

五、挑战与未来展望

尽管取得显著成效,学校仍面临数字化转型压力。当前制造业智能化升级对技能人才提出更高要求,建议未来从三方面突破:一是建设“5G+工业互联网”实训平台,模拟智能工厂场景;二是深化与两江新区高新技术企业合作,开发人工智能、新能源等新兴课程;三是拓展“一带一路”沿线国家培训项目,推动技能标准国际化。

研究层面,需加强移民职业适应性追踪研究。通过建立学员职业发展数据库,分析技能培训与收入增长的关联性,为政策制定提供实证依据。同时探索“社区学院”模式,将培训服务延伸至乡镇基层,破解城乡教育资源不均难题。

重庆市渝北职业教育中心通过精准的专业布局、深度的产教融合、雄厚的师资力量,不仅成为区域经济发展的引擎,更在移民技能培训领域树立了“渝北样本”。展望未来,学校需把握智能制造与全球化机遇,进一步强化技术赋能与国际合作,为构建“技能型社会”贡献更大力量。正如学校践行黄炎培职业教育思想所倡导的——“使无业者有业,使有业者乐业”,这所职教航母正以创新之力,书写着新时代技能人才培养的华章。

版权说明:

1.版权归本网站或原作者所有;

2.未经本网或原作者允许不得转载本文内容,否则将视为侵权;

3.转载或者引用本文内容请注明来源及原作者;

4.对于不遵守此声明或者其他违法使用本文内容者,本人依法保留追究权等。