这次疫情有人移民吗英语

疫情全球化背景下的移民潮:英语国家的引力与变局

新冠疫情的全球蔓延不仅重塑了公共卫生体系,更深刻改变了国际移民格局。在2020-2025年间,以美国、加拿大为代表的英语国家,既因疫情管控政策引发争议,又凭借其社会韧性持续吸引移民。这种矛盾现象背后,折射出经济机遇、教育资源与政策调整的复杂博弈,也促使我们重新思考危机时代的人口流动规律。

一、疫情初期的移民停滞

2020年全球跨境流动遭遇断崖式下跌。联合国数据显示,2019-2020年国际移民增量较预期减少200万人,航空旅客量同比锐减92%。各国实施的旅行禁令与隔离政策形成物理阻隔,如美国海关和边境保护局在疫情期间大规模驱逐非法移民儿童,危地马拉收容中心因新冠阳性病例激增导致工作人员集体辞职。

这种流动性冻结暴露了移民群体的脆弱性。世界银行报告指出,中低收入国家移民汇款下降14%,约4700万移民劳工因非正规就业失去社会保障。但危机中亦存在例外——加拿大通过快速通道(Express Entry)持续吸纳医疗、技术人才,2020-2022年间为急需工种提供加急签证服务,部分抵消了疫情冲击。

二、英语国家的政策调适

美国在特朗普时期收紧移民政策,H-1B签证中签率降至11.7%,但EB-5投资移民预留项目因无排期限制成为新热点。这种政策摇摆反而催生了"身份前置"策略,2024年持绿卡申请常春藤院校的中国学生占比提升至27%,规避了纯留学生面临的签证不确定性。

加拿大则展现出政策灵活性。其省提名计划(PNP)在2025年针对性扩大职业清单,卑诗省将护理人员年度配额增加40%,安大略省为数据科学家创设专属移民通道。这种精准调控使加拿大在2024年人口增长中,移民贡献率达84%,远超自然增长率。

三、移民决策的动力重构

疫情放大了英语国家的结构性优势。美国资本市场吸纳了全球38%的移民投资,其科技巨头远程办公模式打破地理限制,硅谷2024年签发的数字游民签证较2019年增长3倍。教育资源的虹吸效应同样显著,持枫叶卡学生享受的本地生学费标准,使其教育成本比国际生降低62%。

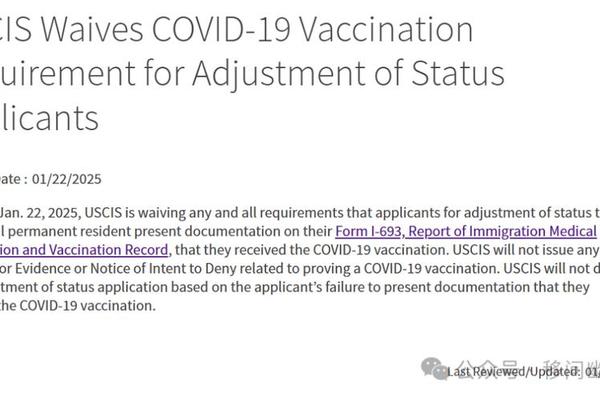

但风险因素也在累积。国际移民组织警告,疫苗护照等技术壁垒可能加剧移民分化,仅56%的中低收入国家移民能获取数字化健康证明。这种隐形的筛选机制,使得高技能移民更易突破边境管控,而底层劳工面临更高驱逐风险。

四、后疫情时代的治理转向

包容性政策成为移民治理新共识。中国国家移民管理局在疫情期间为外籍人士开通24小时多语种热线,协助10.6万人次完成紧急。这种人道主义举措获得国际认可,爱尔兰籍教师Michael在《预防提示》支持下选择留守武汉,成为外媒报道的典范案例。

未来移民政策需平衡多重目标。联合国移民问题网络倡导建立"健康-流动协同框架",建议将移民纳入全民医保体系,并通过电子居留许可降低行政摩擦。加拿大已在测试区块链技术认证移民技能证书,使工程师等专业人才跨境执业效率提升70%。

疫情冲击下的移民潮揭示了一个根本规律:危机既是流动性的抑制剂,也是社会变革的催化剂。英语国家凭借制度韧性与资源储备,在移民竞争中占据先机,但真正的可持续发展需要超越功利主义思维。当我们将移民视为"拥有平等尊严的个体"而非"生产要素",才能构建起更具包容性的全球治理体系。这或许正是后疫情时代留给人类社会的终极命题。

版权说明:

1.版权归本网站或原作者所有;

2.未经本网或原作者允许不得转载本文内容,否则将视为侵权;

3.转载或者引用本文内容请注明来源及原作者;

4.对于不遵守此声明或者其他违法使用本文内容者,本人依法保留追究权等。