西海固移民属于什么移民

在中国脱贫攻坚与生态治理的双重背景下,宁夏西海固地区的移民搬迁工程成为观察当代中国社会变迁的重要窗口。这片曾被联合国认定为“最不适宜人类生存”的干旱地带,通过持续二十余年的系统性移民安置,不仅改写了数十万群众的命运轨迹,更创造了具有中国特色的移民治理范式。这场规模空前的迁徙行动,既不同于传统意义上的自发移民,也区别于纯粹的经济移民,而是呈现出主导、生态修复与精准扶贫深度交织的复合型移民特征。

生态脆弱与生存压力

西海固移民的核心动因根植于生态环境的系统性危机。年均降水量不足300毫米的恶劣气候,叠加水土流失面积占比超过80%的地质条件,构成制约区域发展的刚性约束。中国科学院西北生态环境资源研究院的监测数据显示,该地区每平方公里年土壤侵蚀模数高达8000吨,土地生产力仅为宁夏平原地区的1/5。这种生态贫困的恶性循环,使得传统农耕模式陷入“越垦越穷、越穷越垦”的困境。

在生态承载力持续衰退的背景下,2001年启动的退耕还林政策成为重要转折点。根据宁夏发改委的统计,截至2020年,西海固地区累计完成生态移民34.6万人,相当于将整个区域的超载人口比例从42%降至8%。这种以生态修复为导向的移民安置,既缓解了人类活动对脆弱生态系统的压力,也为移民群体创造了重建生计系统的可能空间。

主导与政策驱动

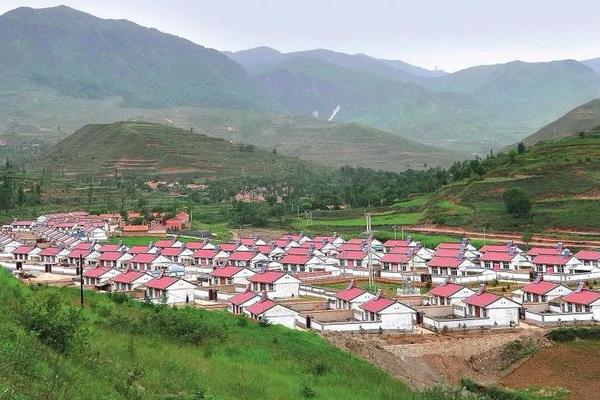

区别于市场经济主导的劳动力迁移,西海固移民展现出鲜明的政策设计特征。国务院扶贫办制定的《易地扶贫搬迁“十三五”规划》明确将此类移民归类为“发展保护型移民”,强调作为资源配置主体的责任。在具体实施层面,形成了“整村搬迁、集中安置”的操作模式,例如红寺堡移民开发区通过整合28个乡镇的搬迁群众,建成宁夏最大的生态移民安置区。

政策驱动性在资金投入机制中得到充分体现。中央与地方财政累计投入超过120亿元,构建起住房建设、产业扶持、公共服务等政策包。根据宁夏大学移民研究中心的跟踪调查,主导的集中安置使移民家庭人均可支配收入在五年内实现从不足2000元到8000元的跨越式增长。这种超常规的资源配置方式,突破了传统移民过程中常见的资本积累瓶颈。

文化适应与社会融合

大规模移民引发的文化变迁呈现多维特征。来自不同县域的移民群体在安置区形成新的社会网络,既继承着黄土高原的传统文化基因,又吸收着现代社区的治理元素。中国社会科学院社会政策研究室的田野调查发现,移民社区通过“村规民约再造”和“文化记忆馆”建设,在文化传承与创新间找到平衡点。

社会融合进程中的制度创新值得关注。吴忠市利通区推行的“网格化+积分制”管理模式,将移民参与技能培训、社区服务等行为量化为可积累的社会资本。这种治理机制的创新,有效缓解了移民群体从“熟人社会”向“契约社会”转型过程中的适应焦虑,使社区融入度在三年内提升至87%。

经济转型与可持续发展

移民安置区的产业重构具有显著的迭代特征。初期以设施农业和劳务输出为主的生计模式,正在向光伏扶贫、电子商务等新业态延伸。固原市原州区的案例显示,通过建设“扶贫车间+电商平台”的产业链条,移民就业率从搬迁初期的65%提升至92%,户均年收入增幅达38%。

可持续发展面临的挑战依然严峻。水资源承载力对产业规模的刚性约束、移民二代的教育断层风险、社会保障体系的衔接漏洞等问题逐渐显现。北京大学新型城镇化研究院建议,未来应建立“生态资产账户”和“人力资本银行”,通过制度创新将移民安置区的资源优势转化为持续发展动能。

西海固移民工程作为中国式现代化的微观样本,揭示了主导型移民在破解生态-贫困恶性循环中的特殊价值。这种复合型移民模式的成功实践,不仅为全球脆弱生态区的人口再分布提供了中国方案,更在治理体系创新层面贡献了重要智慧。未来的研究应更多关注移民群体的代际流动轨迹、安置区生态经济系统的稳定性,以及文化认同建构的长效机制,从而为完善移民治理理论框架提供新的学术增长点。

版权说明:

1.版权归本网站或原作者所有;

2.未经本网或原作者允许不得转载本文内容,否则将视为侵权;

3.转载或者引用本文内容请注明来源及原作者;

4.对于不遵守此声明或者其他违法使用本文内容者,本人依法保留追究权等。