西海固人口超载生态移民

西海固生态移民:从“苦瘠甲天下”到“希望的迁徙”

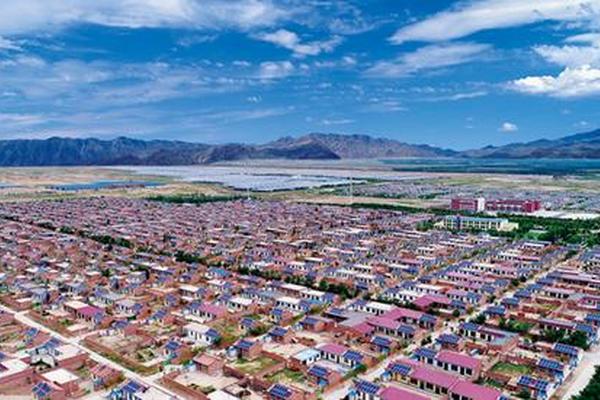

在宁夏南部的黄土高原上,曾有一片被联合国称为“最不适宜人类生存”的土地——西海固。这里年降水量不足400毫米,沟壑纵横,水土流失严重,人均耕地不足3亩,却承载着超过环境容量数倍的人口。自20世纪80年代起,一场持续40余年、涉及120余万人的生态移民工程在此展开,不仅改写了百万人的命运,更创造了人类减贫史上的奇迹。这场迁徙,既是生存空间的转移,更是发展模式的创新,为全球生态脆弱地区的可持续发展提供了中国方案。

一、人口超载与生态危机的双重困境

西海固的生态危机根植于历史与自然的双重枷锁。明清时期的过度垦殖已使森林覆盖率从30%骤降至1.4%,而20世纪80年代的人口爆炸更将环境承载力推向崩溃边缘。数据显示,每平方公里理论承载量为22人,实际却达142人,超载率达545%。在隆德县观堡村,村民李小钢回忆:“一场暴雨就能冲走整片庄稼,土地像被剥了皮”。这种生态贫困与经济贫困的恶性循环,使得传统扶贫手段收效甚微。

水资源的极度匮乏加剧了生存困境。家家户户的水窖储存着浑浊的雨水,3-4公里的取水路成为日常必修课。固原市原州区的移民海国宝坦言:“50岁才第一次见到黄河水”。这种“因水而困、因山而贫”的状态,使得搬迁成为打破贫困代际传递的唯一选择。

二、移民工程的阶段演进与模式创新

宁夏的生态移民经历了三个标志性阶段:1983年的“吊庄移民”开创了“迁得出”的初级模式,移民以家庭为单位在灌区开荒建屋,形成“一庄两址”的过渡形态;2011年的“十二五”生态移民工程强调“稳得住”,通过土地流转、产业配套实现可持续发展;2020年后的乡村振兴阶段则聚焦“能致富”,探索葡萄酒产业、光伏农业等新型业态。

在安置模式上,形成了三大创新路径:有土安置通过开发25.5万亩耕地保障基本生计;劳务移民依托工业园区培育产业工人;教育移民通过异地就学阻断贫困代际传递。红寺堡开发区的实践显示,这种分类安置使移民人均收入10年间增长7倍,从500元跃升至3500元。

三、生态修复与经济发展的协同效应

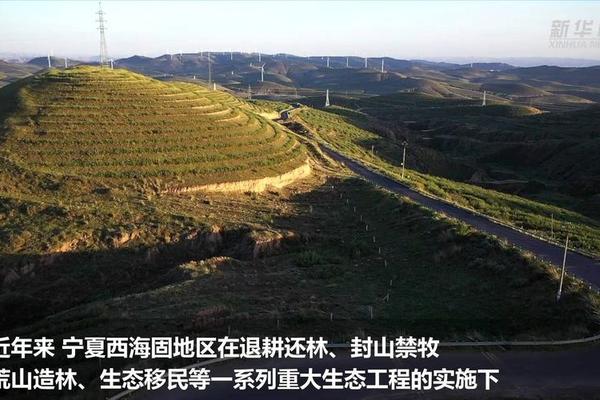

移民工程带来的生态红利远超预期。迁出区800万亩土地实施退耕还林后,固原市森林覆盖率从1.4%提升至27.28%,年减少入黄泥沙3000万吨。护林员马维虎见证着变迁:“过去和村民‘躲猫猫’禁牧,现在大家主动参与植树”。生态系统的恢复甚至引来金钱豹等珍稀动物回归,印证了“人退绿进”的生态奇迹。

产业转型则展现出“紫色经济”的魔力。贺兰山东麓的35万亩葡萄园,将昔日戈壁变为“东方波尔多”,闽宁镇移民杨成一家通过葡萄酒产业实现年收入10万元跨越。这种“生态+产业”模式,使移民不仅获得工资性收入,更共享土地流转红利,形成可持续增收机制。

四、社会融合与心理适应的多维挑战

移民的社会适应呈现显著代际差异。80%的移民对教育、医疗条件改善表示满意,但收入满意度仅25%。老一代移民常陷入“身份焦虑”,而青年群体更快融入城镇生活。中国社会科学院王晓毅团队发现,42.3%的自发移民存在“二次搬迁”现象,反映出政策设计需更关注个体差异。

文化调适成为隐形考验。在红瑞移民新村,来自8个县的移民需重构社区认同。通过“嵌入式治理”——委派干部担任村官、建设文化广场促进交流,成功培育出新共同体意识。这种“和而不同”的融合智慧,为多民族移民社区治理提供了范本。

五、未来展望:从生存移民到发展移民

当前移民工程面临三大转型:从“物理搬迁”转向“能力建设”,需加强职业培训与金融支持;从“主导”转向“市场驱动”,探索碳汇交易、生态补偿等新机制;从“脱贫攻坚”转向“乡村振兴”,通过数字技术赋能特色农业。贺兰山的智慧灌溉系统启示我们,科技创新可破解水资源约束,创造发展新可能。

研究方向的拓展同样关键。亟需建立跨学科评估体系,量化生态效益与移民福祉的关联度;关注“留守群体”心理干预,预防迁出区社会结构瓦解;探索“柔性移民”模式,通过季节性务工等过渡形式降低搬迁阻力。这些探索将推动移民工程从“中国经验”升华为“全球公共产品”。

“苦行一代人,造福几代人”——这句移民动员口号,道尽了这场迁徙的历史重量。

西海固生态移民的壮阔历程证明,在生态文明框架下,人类发展与环境承载可以实现动态平衡。当120万人走出大山时,带走的不仅是贫困的记忆,更留下了重焕生机的绿水青山。面向未来,这场迁徙仍在继续——从生存权到发展权,从物理空间到权利空间,它将继续书写人与自然和解的中国叙事。