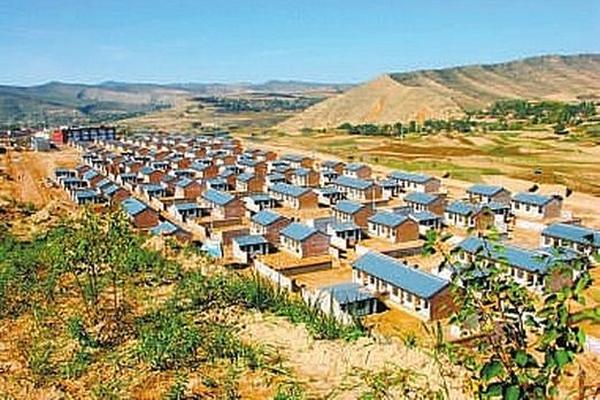

西吉县2017年移民搬迁

2017年的初春,宁夏西吉县的山峁沟壑间涌动着一场改变数万人生存轨迹的迁徙。随着自治区发改委《关于下达"十二五"生态移民规划范围内剩余和新增遗留人口搬迁安置任务计划的通知》的正式实施,这个国家级贫困县开启了脱贫攻坚战役中最具历史意义的篇章。在主导与市场机制的双重驱动下,西吉县通过系统性移民搬迁工程,将5727名建档立卡贫困人口从"一方水土养不起一方人"的生态脆弱区有序迁出,在新型城镇化与乡村振兴的坐标系中,绘制出脱贫致富的时代图景。

政策设计与战略布局

西吉县2017年移民搬迁工程,本质上是宁夏"十三五"易地扶贫搬迁规划的有机组成。根据自治区《宁夏"十三五"易地扶贫搬迁规划》,搬迁对象聚焦于国务院扶贫办建档立卡系统中生存条件恶劣区域的贫困人口,特别关注六盘山水源涵养林外围区、地质灾害易发区等特殊地域。在具体实施层面,西吉县创造性采用"分类施策、多元安置"策略,针对不同群体需求设计差异化搬迁方案。

政策框架内,人均3万元的财政投入标准既延续了"十二五"时期的经验积累,又创新性引入市场化安置机制。以白崖乡半子沟村整体搬迁为例,该村327户1338人通过整村搬迁至银川市金凤区润丰村,既享受住房补助,又获得就业创业支持,形成"搬迁+产业+就业"的协同发展模式。这种政策设计充分体现了精准扶贫理念,将生态保护、民生改善与区域发展有机统一。

安置模式创新实践

在安置方式上,西吉县突破传统单一安置路径,构建起"四位一体"的多元化体系。首先是县内就近安置,依托美丽乡村建设,在兴隆镇、将台堡镇等中心村新建安置点,配套完善饮水、供电、道路等基础设施,确保搬迁群众"搬得出、稳得住"。其次是劳务移民安置,通过回购银川、中宁等地存量商品房,为542户2604人提供城镇就业通道,同步开展挖掘机操作、家政服务等职业技能培训,实现"挪穷窝"与"换穷业"并举。

更具创新性的是农村插花安置与小规模土地开发安置。前者通过收储农民闲置房产,在吉强镇等近郊区域安置109户409人,既盘活农村存量资产,又降低集中安置的社会管理成本;后者在葫芦河流域开发节水灌溉农田,为73户272人创造农业产业化发展空间。这种多维度安置体系,有效破解了传统移民工程中"水土不服"的难题。

产业发展赋能机制

搬迁只是手段,致富才是目的。西吉县在移民后续扶持中,着力构建"3+X"产业体系。核心产业聚焦特色种植与规模养殖,在硝河乡关庄村等安置点发展冷凉蔬菜种植5000亩,户均年增收1.2万元;在震湖乡安置区建设万头肉牛养殖基地,创新"托管代养"模式,贫困户年均分红达8000元。配套产业则延伸至光伏扶贫与乡村旅游,利用安置房屋顶发展分布式光伏项目,户均年发电收益超3000元;在火石寨等景区周边打造民宿集群,培育农家乐37家。

市场化机制在此过程中发挥关键作用。通过购买服务引入宁夏华盛绿能等企业,建立"企业+合作社+移民"利益联结机制。以润丰村设施农业园为例,76栋光伏温棚采取"反租倒包"模式,移民既可获得土地流转租金,又能通过承包种植实现二次增收,这种"租金+薪金+股金"的复合收益结构,使户均年收入突破5万元。

社会治理体系重构

移民搬迁不仅是物理空间转移,更是社会关系的重塑过程。西吉县在安置社区治理中推行"双轨并行"策略:行政建制方面,对整村搬迁的润丰村等大型安置点设立独立行政村,配备专职网格员23名,建立"乡镇干部+移民代表"共治机制;文化融合方面,通过建设村史馆、举办"山花儿"民歌大赛等方式,帮助移民维系文化记忆,缓解乡愁焦虑。

在教育医疗等公共服务供给上实施"提质扩面"工程。新建的润丰村幼儿园配置蒙特梭利教具,实现与银川市优质教育资源共享;县医院在安置区设立巡回医疗点,运用"互联网+医疗健康"平台开展远程诊疗,使移民群众足不出户就能享受三甲医院服务。这种精细化服务供给,有效提升了移民归属感和幸福感。

生态与经济协同演进

搬迁工程的生态效益在后续监测中逐步显现。遥感数据显示,半子沟村原址植被覆盖率从搬迁前的17.6%提升至2023年的43.2%,水土流失量下降62%。生态修复产生的碳汇收益通过VCS机制反哺移民社区,形成"生态保护-碳汇交易-民生改善"的良性循环。这种将绿水青山转化为金山银山的实践,为生态脆弱区脱贫提供创新范式。

经济层面则呈现"乘数效应"。移民搬迁释放的土地资源为县域经济发展注入新动能,通过土地增减挂钩政策,西吉县获得建设用地指标1275亩,引进农产品加工企业12家,创造就业岗位2300个。移民消费能力提升带动安置区商业繁荣,润丰村商铺出租率从2017年的38%升至2023年的92%,社区商业生态日趋完善。

西吉县2017年移民搬迁工程,通过制度创新破解了生态保护与脱贫致富的两难困境,为乡村振兴战略实施提供鲜活样本。但后续研究需关注代际贫困传递、文化适应障碍等深层问题,建议建立移民发展长效监测机制,探索数字技术赋能的智慧治理模式。未来的移民工程应更注重主体性培育,让搬迁群众不仅是政策受益者,更要成为社区建设的参与者、乡村振兴的生力军。这场发生在黄土高原上的迁徙故事,正在书写着中国式现代化的生动注脚。

版权说明:

1.版权归本网站或原作者所有;

2.未经本网或原作者允许不得转载本文内容,否则将视为侵权;

3.转载或者引用本文内容请注明来源及原作者;

4.对于不遵守此声明或者其他违法使用本文内容者,本人依法保留追究权等。