西乡的移民搬迁房子在哪

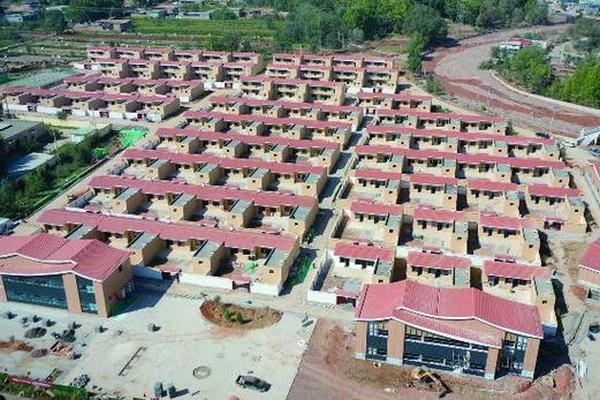

在陕南秦巴山区脱贫攻坚的壮阔画卷中,西乡县以移民搬迁工程为笔触,书写着"挪穷窝、换新颜"的时代篇章。这座汉江流域的县城,通过科学规划与精准施策,将分散于深山险壑的贫困人口有序迁移至基础设施完善、产业发展成熟的安置社区,形成"多点开花"的居住新格局。从城北街道的集中安置楼到桑园镇的屋顶光伏社区,从杨河镇拱桥社区到城南中渡村移民区,一个个现代化居住单元如雨后春笋般崛起,既承载着国家扶贫政策的温暖,也凝聚着地方发展的智慧。

空间布局:多层级安置体系

西乡县的移民搬迁安置点呈现"核心城区-重点镇-新型社区"三级分布特征。城区安置以城北街道、城南街道为核心,如城北农行安置楼、梅苑路世纪新城等项目,依托城市公共服务资源,承接城镇化转移人口。重点镇级安置点则聚焦堰口镇、桑园镇等区域中心,葛家河村二期工程投资700万元建设四栋住宅楼,形成镇域人口集聚节点。村级安置突出产居融合特色,如白河县仓上镇裴家社区与现代农业园区毗邻而建,实现"白天进园务工,夜晚归家居住"的生活模式。

这种梯度式布局既避免了人口过度集中,又通过交通网络串联各节点。316国道改线工程、滨河大道等基础设施的建设,将分散的安置社区纳入"30分钟生活圈"。卫星影像显示,县域内73个大型安置点沿交通干线呈带状分布,其中38个安置点通过"两小工程"配套储物间与菜地,破解了"离土不离乡"的适应难题。

功能配套:宜居宜业新范式

安置社区建设坚持"居住+服务+产业"三位一体理念。以池河镇示范小区为例,120平方米标准户型配备独立厨卫,小区内幼儿园、卫生室、活动广场等设施完善,实现"10分钟步行生活圈"。城南街道中渡村6号楼周边1公里范围内,分布着东大街鲜花阁、花鲜阁等商业网点,形成便利的社区服务体系。

产业配套方面,全县建成83家社区工厂,创造就业岗位6000余个。杨河镇盛卓制衣厂吸纳搬迁群众占比超90%,工人月均收入达2000元;桑园镇何家坝安置点屋顶光伏项目年发电量预计达40万度,既解决用电需求又增加集体收入。这种"楼下就业、楼上安居"的模式,使搬迁户就业率稳定在95%以上。

政策支撑:长效发展机制

政策体系构建上,西乡县形成"主导+企业实施+群众参与"的运作机制。县移民扶贫开发公司作为国有平台,统筹实施房屋建设、光伏安装、土地复垦等项目,2017年以来完成投资超1.5亿元。搬迁户可享受人均25平方米住房标准,自筹资金最低仅需1万元,如刘文波家庭通过易地扶贫搬迁政策,以万元成本入住120平方米电梯房。

后续管理引入智慧化手段,县财政设立专项资金用于物业补贴,建立搬迁户动态数据库。2021年投入苏陕协作资金1300万元实施"小菜园、小储物间"工程,在38个安置点新建储物间8410平方米,流转菜地68.6亩,既降低生活成本又留住乡愁记忆。移民局与人社局联合开展技能培训,仅2020年就组织缝纫、建筑等培训27场次,确保"搬得出、稳得住"。

生态融合:绿实践

在建设过程中注重生态保护与资源循环利用。桑园镇何家坝安置点创新采用屋顶分布式光伏系统,330KW装机容量每年可减少碳排放260吨,同步实施的防水工程延长建筑寿命。土地复垦严格执行"拆旧必复耕"政策,城北街道通过拆除35户旧房新增耕地15亩,形成建设用地增减挂钩良性循环。

建筑设计与自然环境深度融合,如裴家社区采用坡屋顶、透水铺装等生态技术,社区绿化率达35%。天宝村将6000亩山林纳入现代农业示范园,搬迁群众在参与园区建设中实现生态保护与增收双赢。这种"山体修复+社区营造"的模式,使安置点成为秦巴山区生态移民的示范样本。

西乡县的移民搬迁实践,通过空间重构激活了县域发展新动能,用安居乐业的美好图景诠释了精准扶贫的时代内涵。未来需在社区治理数字化、产业升级多元化、文化传承创新化等方面深化探索,特别是加强搬迁二代的社会融入研究,完善"后搬迁时代"的可持续发展机制。这不仅是巩固脱贫成果的需要,更为乡村振兴战略实施提供了鲜活的地方经验。

版权说明:

1.版权归本网站或原作者所有;

2.未经本网或原作者允许不得转载本文内容,否则将视为侵权;

3.转载或者引用本文内容请注明来源及原作者;

4.对于不遵守此声明或者其他违法使用本文内容者,本人依法保留追究权等。