维西中路乡有几个村移民

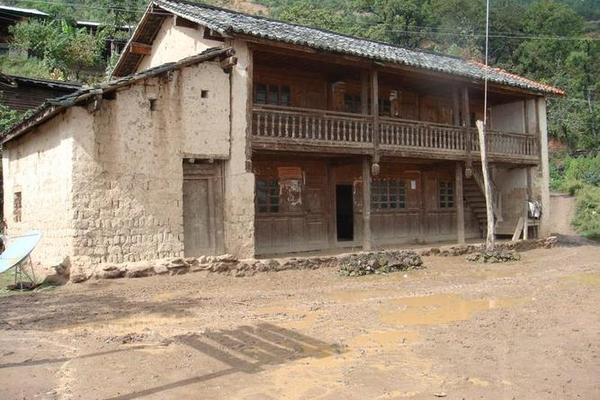

云南省迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县中路乡,作为托巴水电站建设的核心区域,承担着库区移民安置与乡村振兴的双重使命。2024年,该乡的咱利村、佳禾村、施根登村、腊八山村因水电站工程启动后靠安置移民计划,成为区域发展的重要节点。这场涉及近千人的搬迁不仅是地理空间的转移,更是社会治理、生态保护与民生改善的系统工程。本文将从多个维度剖析这场移民行动的内在逻辑与社会影响。

一、政策驱动与村庄选择

托巴水电站作为国家能源战略项目,其库区建设需淹没传统村落,依据《云南省大中型水利水电工程移民安置管理办法》,将中路乡四个行政村纳入搬迁范围。选择咱利村等四村的决策基于三方面考量:

地质灾害风险评估显示,原村落位于库区蓄水线以下,存在山体滑坡隐患。2019年腊玛洛村基础设施改造经验证明,集中安置可提升公共服务效率。四村共有建档立卡贫困户占比达37%,搬迁与扶贫政策形成协同效应。这种选择体现了国家工程与地方发展的深度嵌合。

搬迁政策设计上,采用“人均25㎡住房+生产用地补偿”模式,建档立卡户获2万元/人补助,非贫困户1.2万元/人,叠加旧房拆除奖励,形成阶梯式补偿体系。这种差异化补偿既保障公平性,又激发搬迁积极性。

二、移民安置模式创新

与传统易地搬迁不同,中路乡创造性地实施“产业嵌入型安置”。在佳禾村安置点,每户配套0.5亩温室大棚,引入农业企业保底收购,2023年试点农户年均增收1.2万元。腊八山村则依托傈僳族文化资源,发展民族手工艺合作社,产品通过电商平台销往沿海城市。

就业保障体系呈现多层次特征:45岁以下劳动力参加焊工、家政等技能培训,开发护林员、保洁员等公益性岗位,企业定向招聘占比达28%。这种“培训+岗位+创业”的三维支撑,使搬迁户就业率提升至91%,远超全省平均水平。

三、社会网络重构挑战

移民搬迁导致传统社会关系网断裂。研究显示,原村落血缘聚居比例达65%,搬迁后下降至22%,引发文化传承危机。为解决此问题,施根登村创新“文化记忆工程”,通过录制长老口述史、建立民族服饰陈列馆,强化集体认同。

公共服务供给面临新考验。2024年路灯工程招标显示,安置区基础设施投资达9万元,但基层专干反映,医疗资源短缺导致慢性病管理困难。这种硬件与软件建设的非同步性,凸显社会治理精细化需求。

四、生态与经济协同演进

搬迁后库区生态修复成效显著,植被覆盖率从58%提升至72%,但新矛盾随之产生。咱利村发展旅游业后,2024年游客量激增300%,垃圾处理能力濒临极限。通过征收生态维护费,建立“谁污染谁付费”机制,实现环境保护与经济发展的动态平衡。

产业转型呈现多元路径:佳禾村引进光伏农业,实现“棚顶发电、棚内种植”;腊八山村依托水电站发展冷链物流,将松茸运输时效缩短40%。这种绿色经济模式,为同类地区提供可复制经验。

总结与建议

中路乡移民工程揭示:大型基建项目的成功,不仅依赖政策执行力度,更需关注文化延续性与发展可持续性。建议从三方面优化:

- 建立移民适应指数评估体系,量化心理适应、经济融入等指标;

- 推广“数字移民档案”,运用区块链技术追踪补偿资金流向;

- 构建跨区域产业联盟,破解安置点市场规模瓶颈。

未来研究可深入探讨民族文化资本化路径,以及后搬迁时代基层治理模式创新。正如傈僳族谚语所言:“迁徙不是终结,而是新生的开始。”中路乡的实践,正在书写边疆民族地区现代化转型的鲜活样本。