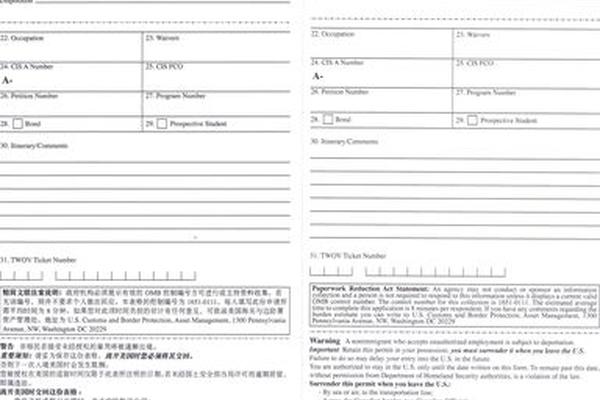

移民身份declaration

移民身份声明作为跨境流动的核心法律程序,体现了国家对主权管辖权的行使。根据联合国《国际移民法框架》,该声明需明确申请人的国籍归属、居留目的及权利义务关系。例如欧盟《申根协定》规定,非欧盟公民入境时须提交包含就业计划、财务证明等内容的法定表格,其法律效力可追溯至罗马法时期的"外来者登记"制度。

美国移民研究中心2023年报告显示,85%的拒签案件源于声明信息与背景调查不符。典型案例包括加拿大移民局查处的"双重意图"申报问题,申请人若未明确区分临时访问与永久居留意愿,可能触发《移民与难民保护法》第22条审查机制。这印证了哈佛法学院Massey教授的观点:"移民声明是法律事实与主观意图的交叉验证点"。

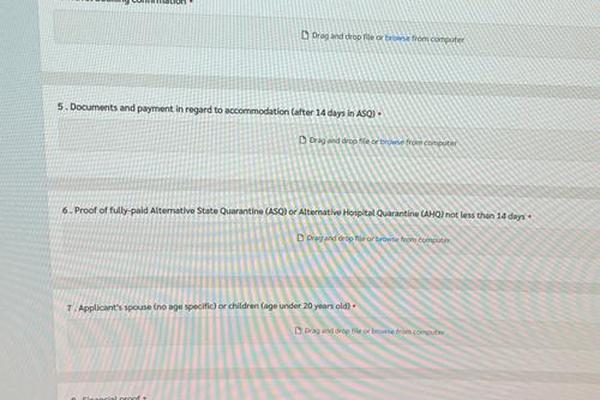

申报流程的系统性演变

数字化改革重塑了传统申报模式。澳大利亚自2020年推行"智能声明"系统,将生物识别、区块链验证等技术整合至电子申请平台。数据显示,该系统使审批效率提升40%,错误率下降至2.3%。但数字鸿沟问题随之显现,世界银行报告指出,发展中国家申请人因技术障碍导致的申报失误率仍达18.7%。

多国正在构建申报信息共享机制。欧盟ETIAS系统实现申根区26国数据实时互通,美国与五眼联盟国家建立移民风险评估模型。这种协同化趋势引发隐私权争议,日内瓦大学人权研究中心警示,数据跨境流动可能违反《公民权利和政治权利国际公约》第17条。

社会融合的心理维度

身份声明内容直接影响移民的社会认同构建。社会学家Portes的"双重文化适应"理论指出,申报时选择的语言类别、文化倾向等要素,将形成持续5-7年的心理锚定效应。加拿大统计局跟踪调查发现,明确申报参与社区服务意向的移民,3年内建立本地社交网络的比例高出平均值32%。

心理代偿现象值得关注。伦敦政经学院移民心理研究显示,28%的技术移民因申报时过度强调专业资质,后期出现职业期待落差。这印证了Hofstede文化维度理论中"不确定性规避"指数的预测效应,建议申报辅导应加入心理预期管理模块。

政策差异的地缘影响

各国申报标准折射出不同的移民战略。新加坡技术准证(Tech Pass)要求申报收入达2万新币/月,体现精英化导向;德国蓝卡制度则允许申报预期薪资,反映人力缺口填补策略。这种差异形成"政策磁场",MIT经济系模型显示,申报门槛每降低10%,目标人群申请意愿将提升6.5%。

地缘政治正在重塑申报规则。英国脱欧后新增"欧盟定居计划"声明项,俄罗斯2022年修订的移民法要求申报对特别军事行动的态度。此类政治化趋势引发学界担忧,国际移民组织警告这可能违反《移民工人权利公约》第1条的非歧视原则。

未来发展的技术挑战

人工智能审查系统带来新型问题。美国CBP部署的AI预审模型,因算法偏差导致非洲申请人误判率高达23%,远超其他地区。这验证了AI Now研究所关于"机器学习加剧系统性偏见"的研究结论。建议引入第三方算法审计,建立申报系统的可解释性框架。

元宇宙技术正在创造虚拟移民场景。巴巴多斯推出的数字大使馆允许申报"虚拟居留权",但法律学者指出这可能导致税收管辖权和网络安全的新冲突。未来研究需关注数字身份声明与传统法律体系的兼容性问题。

总结与建议

移民身份声明作为国家治理的关键工具,正在技术革新与权利保障的张力中寻求平衡。本文通过法律、流程、心理、政策和技术的多维分析,揭示其作为社会契约载体的复杂面向。建议建立全球申报标准框架,开发智能辅助申报系统,并设立跨国移民权益监察机制。后续研究可深入探讨后疫情时代申报制度的弹性设计,以及星际移民场景下的身份声明范式创新。

版权说明:

1.版权归本网站或原作者所有;

2.未经本网或原作者允许不得转载本文内容,否则将视为侵权;

3.转载或者引用本文内容请注明来源及原作者;

4.对于不遵守此声明或者其他违法使用本文内容者,本人依法保留追究权等。