移民管理局属于什么专业

国家移民管理局作为我国出入境管理与边境安全的核心机构,其职能覆盖国籍管理、边防检查、移民执法、国际合作等多个领域。这一机构的专业属性,既植根于公共管理的宏观框架,又深度融合法学、公安学、国际关系等学科,形成跨学科的专业体系。其专业定位不仅体现在职能划分上,更贯穿于人才培养、政策制定和技术应用的每一个环节。

一、公共管理的核心属性

国家移民管理局的本质是公共管理职能的延伸。根据国务院机构改革方案,移民管理局整合了原公安部的出入境管理和边防检查职责,承担着“协调拟定移民政策、管理外国人居留、维护边境秩序”等任务。这种职能定位决定了其专业属性与公共政策制定、行政执行、公共服务供给密切相关。例如,在口岸证件查验中,既需要遵循《出境入境管理法》等法规,又要平衡安全管控与通关效率,这体现了公共管理中“效率与公平”的双重目标。

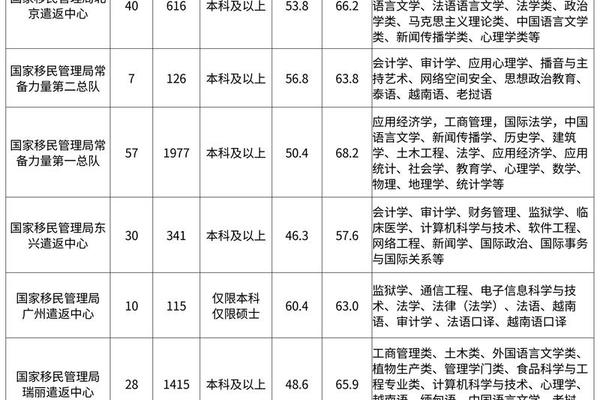

从组织结构看,移民管理局下设33个边检总站、5个遣返中心和2个常备力量总队,形成垂直管理体系。这种科层制结构是公共管理学的典型实践,通过层级分工实现资源调配与政策传导。其“准军事化”管理模式,融合了行政命令与纪律约束,展现了公共部门在特殊领域的管理创新。

二、法学与公安学的基础支撑

移民管理工作的法律属性极为突出。专业代码030619TK的“移民管理”本科专业,明确授予法学学士学位,课程涵盖《边防公安法规》《治安管理学》等核心内容。这反映出法学在移民管理中的基础地位。例如,处理“三非”外国人案件时,需依据《中华人民共和国出境入境管理法》第78-82条,结合《公安机关办理行政案件程序规定》,体现法律适用的精确性。

在公安学领域,移民管理局继承原公安边防部队的职能,其工作方法与地方公安存在显著差异。如边境派出所的治安管控需要运用犯罪地理画像技术,而口岸查验则依赖风险预警系统。中国人民警察大学设立的“移民管理”专业,将边防指挥、涉外警务等课程纳入培养方案,正是公安学理论与实践结合的体现。

三、国际政治与外交的交叉影响

移民政策本质上是国家主权的延伸。国家移民管理局牵头开展的难民管理、跨境执法合作等工作,涉及国际法与人权保护的复杂平衡。例如,中缅边境的偷渡治理需要协调两国司法互助,而粤港澳大湾区的口岸通关政策则与区域经济一体化战略直接相关。这种“内外联动”特征要求从业人员掌握国际关系理论与外交实务技能。

从技术层面看,移民管理局建立的12367双语服务平台和英文门户网站,采用国际标准化服务流程,体现了全球化背景下公共服务的外向型转型。其数据系统与Interpol、欧盟边境管理局(Frontex)的信息交换机制,更是国际警务合作的专业化实践。

四、技术与信息管理的创新应用

在数字化转型浪潮下,移民管理已进入“智慧边检”时代。出入境管理信息技术研究所开展的生物识别、大数据预警等研究,将计算机科学与公共安全相结合。例如,虹桥机场部署的“无感通关”系统,通过人脸识别将旅客验放时间缩短至7秒,这背后是图像处理算法与硬件集成的技术突破。

技术应用也带来新的专业挑战。2025年移民管理局公开招聘中,技术岗3要求应聘者具备区块链在边检中的应用经验,说明专业边界正在向信息技术拓展。电子签证系统的密钥管理、数据跨境流动的法律合规等问题,也需要复合型人才参与解决。

五、跨学科人才培养体系

移民管理专业的特殊性在于其知识结构的复合性。中国人民警察大学的课程设置中,《当代世界政治经济》与《侦查技术》并列,要求学生既能分析地缘政治对移民潮的影响,又能掌握现场勘查技能。这种培养模式打破了传统学科壁垒,呼应了移民管理局“一专多能”的用人需求。

从职业发展看,公安院校毕业生通过联考进入移民管理系统,而社招人员则需在国考中竞争技术类岗位。这种双轨制选拔反映出专业能力标准的分化:前者侧重警务实战能力,后者强调信息技术或法律专长。未来可能需要建立更细分的职业资格认证体系。

总结与展望

国家移民管理局的专业属性呈现“一核多元”特征:以公共管理为核心,融合法学、公安学、国际关系、信息技术等多学科知识。这种跨学科特性既源于其职能复杂性,也反映了全球化时代移民治理的新挑战。未来研究可重点关注两方面:一是人工智能在边境管控中的边界,二是区域经济一体化对移民政策的影响机制。对于从业者而言,持续提升法律素养、技术能力和国际视野,将成为应对专业挑战的关键。