移民竞拍结束后就可以移民吗

在全球化背景下,移民竞拍作为一种新兴的移民配额分配方式,逐渐成为各国调节人口流动的重要工具。“竞拍结束后就能立即移民”这一命题,远非表面上的“是”或“否”可以回答。其背后涉及复杂的政策设计、法律流程以及个体风险,需要从多维度进行系统性分析。

一、竞拍结果与移民资格的关系

移民竞拍的核心逻辑在于“价高者得”,但实际操作中规则更为复杂。以中国香港的高才通计划为例,竞拍成功后申请人需在指定时间内完成身份转换手续,方可正式获得居留权。类似机制在加拿大魁北克投资移民中也存在,竞拍成功仅代表获得“移民资格预审”,后续仍需提交资产证明、无犯罪记录等文件。

部分国家采用“概率性分配”模式。如日本特定技能签证的竞拍系统中,高价竞标者虽获得优先权,但最终是否获批还需通过语言能力测试和雇主匹配环节。数据显示,2024年日本建筑行业竞拍中标的申请人,实际获批率仅为72%。这种制度设计既保障了财政收益,又维持了人才筛选标准。

二、不同国家的政策差异

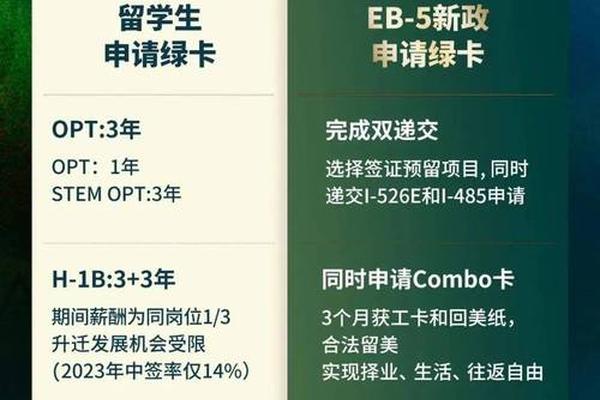

美国EB-5投资移民的竞拍机制具有典型代表性。根据2025年新政,竞拍成功者需等待I-526表格审批(平均周期18个月),且需证明投资款来源合法性。即便完成这些流程,仍有30%项目因就业创造不达标导致永久绿卡申请失败。与之形成对比的是葡萄牙黄金签证计划,其竞拍成功者可立即获得临时居留权,但需满足“年均居住7天”的要求才能续签。

新加坡的科技准证(Tech.Pass)竞拍系统则采用动态调节机制。当某领域申请超额时,会提高该领域竞拍底价,同时开放补充材料提交通道。2024年人工智能领域竞拍数据显示,二次材料审核使23%的高价竞标者因专业资质不符被淘汰。这种设计平衡了财政收入与人才质量的双重需求。

三、流程时效性与法律风险

竞拍成功的时效窗口具有严格限制。香港优才计划规定,竞拍获得者需在3个月内递交完整申请材料,逾期将丧失资格。2024年统计显示,约15%的竞拍成功者因材料准备不及导致失效。而加拿大省提名计划的竞拍系统中,申请人获得邀请后需60天内完成在线申请,这对文件公证、学历认证等环节形成严峻挑战。

法律风险在竞拍后期尤为突出。利比亚的移民拍卖丑闻揭示,即便完成竞拍支付,移民者仍可能陷入现代奴役陷阱。在美国EB-5领域,北方牛肉加工厂项目导致187名投资者血本无归的案例警示:项目方资质审查与资金监管机制缺位,可能使竞拍成功沦为风险起点。

四、特殊案例与群体分析

家庭移民的附加条件往往被竞拍者忽视。澳大利亚商业移民规定,主申请人竞拍成功后,随行配偶需通过雅思5分考试。2024年墨尔本移民局数据显示,12%的家庭因配偶语言不达标导致整体申请搁置。类似地,奥地利配额移民竞拍虽不设语言门槛,但续签时要求德语B1水平,形成隐性筛选机制。

特殊人才通道存在规则例外。阿联酋推出的“天才签证”竞拍系统允许诺贝尔奖得主免竞拍直通,但2025年曝光的学术造假事件导致3名通过该渠道移民者被撤销身份。这表明即便绕过竞拍环节,后续资格审查仍是不可逾越的关卡。

五、未来发展与制度优化

区块链技术的应用正在改变竞拍透明度。爱沙尼亚2024年试行的“智能合约移民竞拍”系统,将资格审核、款项托管、进度追踪等环节写入链上合约,使平均处理周期缩短40%。但该系统也暴露出智能合约漏洞导致的3起资金冻结事件,提示技术赋能需与法律救济机制同步建设。

争议推动制度改良。针对利比亚人口拍卖事件,国际移民组织推动建立“移民竞拍评估框架”,要求参与国必须通过人权保障、反奴役条款等12项认证。这种软性约束虽无强制力,但已促使7个国家修改竞拍规则中的劳工权益条款。

总结与建议

移民竞拍本质是资源分配的市场经济手段,但“竞拍结束即移民完成”的认知存在严重误区。从资格获取到身份落地,涉及政策衔接、流程管控、风险防范等多重环节。建议竞拍参与者:① 深入研究目标国别政策细节,特别是时效条款和续签要求;② 建立专业顾问团队,强化文件审查与项目尽调;③ 关注国际移民组织动态,规避高危项目。未来研究可聚焦竞拍机制与移民融合度的相关性,以及人工智能在资格预审中的应用。