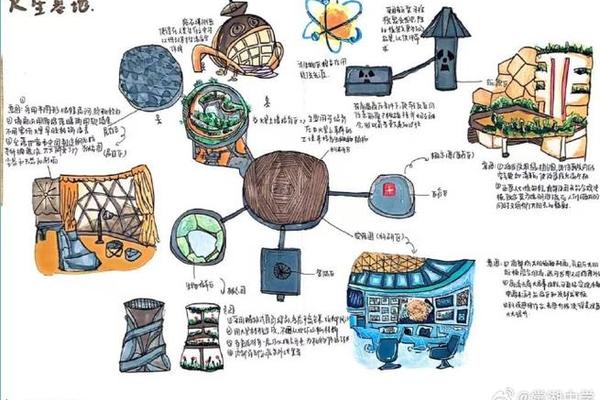

移民火星计划效果图分析

当SpaceX星舰在墨西哥湾完成第五次试飞时,机械臂夹住200吨助推器的画面,将人类对火星殖民的想象推向新维度。从NASA七十年代的环形殖民地蓝图到中国科大AI机器人制备产氧催化剂的突破,移民火星的效果图不仅是工程设计的具象化,更是人类突破生物圈限制的哲学宣言。这些虚实交织的视觉方案,既包含星际城市的光谱投影,也折射着文明存续的终极焦虑。

技术可行性图谱

在SpaceX公布的星舰回收系统中,可重复使用的超重型火箭与模块化燃料舱构成运输体系的核心。2024年10月的试飞数据显示,机械臂回收系统将助推器定位精度提升至0.3厘米,这使得单次发射成本降低62%。但麻省理工学院的模拟实验表明,仅维持四名宇航员的基本生存就需要每月1.2吨补给物资,这要求星舰每年执行至少30次发射任务才能维持初期基地运转。

中国科大的"小来"机器人系统为解决就地资源利用提供了新路径。通过AI算法在243次实验中筛选出火星陨石催化剂配方,将制氧效率提升至地球催化剂的87%,其研发周期从预估的2000年缩短至6周。这种"星舰+AI"的技术组合,正在改写《火星救援》中依赖地球补给的叙事逻辑。

生态闭环的视觉悖论

NASA七十年代提出的伯纳尔球体设计中,直径1.6公里的旋转舱体通过镜面反射系统维持生态平衡。现代方案则演变为模块化组合:居住舱采用3D打印玄武岩结构,农业舱实施多层气雾栽培,能源舱部署薄膜光伏矩阵,形成四位一体的生命维持系统。但火星协会的模拟实验显示,封闭舱体内微生物群落的变异速度超出预期,第26个月会出现30%的作物减产。

在物质循环方面,电解水制氧技术的突破性进展使水回收率提升至98%,但火星土壤中的高氯酸盐污染仍是致命威胁。2023年深空探测实验室的实验表明,未经处理的水培系统在三个月内就会积累致死剂量的有毒化合物。这迫使设计师在效果图中增设三级净化装置,使资源处理模块体积膨胀40%。

社会的视觉遮蔽

马斯克构想的万人殖民城市效果图,刻意淡化了"有去无回"的困境。2015年"火星一号"计划中,8万名志愿者支付的百万美元报名费,最终演变为无法兑现的星际。神经科学研究显示,长期处于延时通信环境会导致决策能力下降56%,而26个月通讯中断期的心理崩溃率预估达72%。

殖民地的法律框架在效果图中更显苍白。当SpaceX的发射塔架在效果图中占据火星赤道最佳区位时,国际外层空间条约规定的"人类共同遗产"原则遭遇实质性质疑。行星协会的调查报告指出,现有方案中78%的氧气生产设施布局在赤道陨石坑,这可能引发未来火星版图争夺战。

文明重构的视觉隐喻

在火星城市蓝图中,模块化设计不仅是技术选择,更是文明形态的重新编码。每个直径15米的居住舱可容纳12人,这种数字设定源于群体动力学研究——超过该规模将增加34%的人际冲突概率。而实验室舱体的透明穹顶设计,既是为观测星空,更是为缓解封闭环境引发的空间焦虑症。

文化符号的植入方式暴露深层焦虑。某方案在中央广场设置地球全息投影,每小时播放24分钟地球实景画面,这种设定补偿的正是星际移民的身份迷失。但认知科学实验表明,过度依赖虚拟现实会导致67%的参与者出现现实感丧失症状,这迫使设计师在最新方案中引入触觉反馈式自然景观墙。

星际文明的镜像折射

当我们将火星城市效果图与敦煌壁画中的极乐世界并置,会发现两者都包含生态闭环、资源丰沛、秩序井然的视觉要素。这种跨越千年的精神共振,揭示着人类对理想栖息地的永恒追寻。现代方案中核动力钻探车与AI管理系统的结合,实则是将赛博格神话写入星际叙事。

火星移民计划的效果图,本质是地球危机的镜像投射。模块化舱体对应着应对气候变化的分布式能源网络,辐射防护层隐喻着核污染防护技术,而星际通信延迟问题,恰似当代社会日益加剧的社交疏离。这些图纸中的每个技术参数,都在重写人类对"家园"的认知边界。

从星舰回收臂的机械美学到封闭生态圈的脆弱平衡,火星移民效果图构成21世纪最复杂的认知图谱。它既需要突破齐奥尔科夫斯基公式的技术勇气,更呼唤重构文明契约的哲学智慧。当中国科大的机器化学家与SpaceX的星舰工程师展开跨时空对话,人类正站在文明史的奇点——无论是成为多行星物种,还是困守蓝色孤岛,这些图纸终将见证物种命运的抉择时刻。

版权说明:

1.版权归本网站或原作者所有;

2.未经本网或原作者允许不得转载本文内容,否则将视为侵权;

3.转载或者引用本文内容请注明来源及原作者;

4.对于不遵守此声明或者其他违法使用本文内容者,本人依法保留追究权等。