移民火星真的有效吗现在

随着地球资源紧张和气候变化加剧,“移民火星”从科幻小说的情节逐渐演变为全球热议的科技议题。埃隆·马斯克及其SpaceX公司宣称将在20年内实现百万人火星定居,美国火星协会甚至提出“千年改造计划”。这些宏伟蓝图背后,是技术瓶颈、生态悖论与争议的交织。火星移民究竟是人类的“诺亚方舟”,还是资本与技术包装的乌托邦?本文将从科学、生态、经济和四重维度,剖析这一命题的现实性与幻想性。

一、技术可行性的双面性

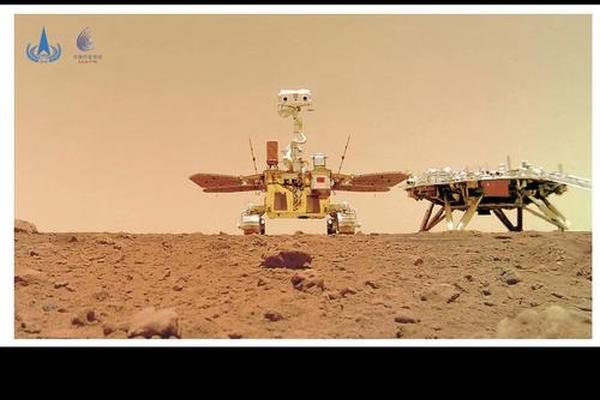

SpaceX的“星舰”系统标志着人类向火星迈出的重要一步。据最新披露,星舰火箭已完成第四次试射,其超重型助推器可搭载100吨载荷,理论上单次可运送100名移民。马斯克提出通过火箭重复使用技术,将单人次火星移民成本从100亿美元降至20万美元,并计划在2026年发射首批无人星舰验证着陆技术。这些进展看似振奋人心,但实际挑战远超预期。

火星着陆失败率至今仍高达50%,其稀薄大气层使传统降落伞失效,需依赖反推发动机精确控制。即便成功着陆,宇航员还需面对年均700倍地球剂量的宇宙辐射,长期暴露将导致癌症风险激增31%。NASA的“3D打印栖息地挑战赛”虽已研发出地下舱体建造技术,但闭环生态系统的氧气循环效率仅达63%,无法满足长期生存需求。更严峻的是,火星与地球通信存在40分钟延迟,紧急救援完全不可行。

二、生态改造的物理悖论

美国火星协会的“千年计划”试图通过释放四氟化碳等温室气体升温火星,但其物理模型存在根本缺陷。火星表面积仅为地球的28%,接收的太阳辐射能量比地球低43%,即便制造强效温室气体,散热速率仍将超过吸热效率。科学家计算发现,即使投入5座核电站持续30年生产四氟化碳,仅能提升火星温度约5℃,远未达到液态水存在的临界值。

更深层的矛盾在于火星磁场缺失。地球磁场每年阻挡99%的太阳风粒子,而火星因内核冷却失去磁场保护,大气层正以每秒1.8公斤的速度被剥离。NASA探测器数据显示,过去20亿年火星大气压强从600毫巴降至6毫巴,相当于地球珠峰峰顶气压的1/10。即便成功增温,新生成的大气仍将在千年尺度内消散殆尽,生态改造沦为周期性消耗战。

三、经济成本与困境

当前火星移民的边际成本高达每人100亿美元,即便SpaceX实现技术突破,20万美元的标价仍需数万亿美元基础设施投入。对比之下,全球消除极端贫困的年均成本仅需2670亿美元,治理地球温室效应的预算缺口为1.5万亿美元/年。这种成本倒挂引发“星际逃避主义”批评——将资源投向火星是否意味着对地球责任的放弃?

风险同样触目惊心。初期殖民者可能面临“有去无回”的生存实验:1972年“礼炮7号”事故显示,封闭环境中人类心理崩溃阈值仅为18个月。更棘手的是法律真空,当火星基地发生命案或资源争夺时,地球司法体系难以介入,可能催生“太空达尔文主义”。马斯克设想的“火星直接民主”缺乏权力制衡机制,在生存压力下极易演变为技术寡头统治。

四、科技溢价的现实价值

尽管移民火星面临重重阻碍,其衍生的技术创新已产生显著溢出效应。星舰火箭的甲烷发动机使航天发射成本降低97%,推动低轨卫星互联网商业化。火星制氧技术转化后,将地球工业碳排放转化为氧气的效率提升4倍。更具战略意义的是,3D打印栖息地技术已在叙利亚难民营试点,单日可建造60平方米抗震住房。

从文明演进视角看,火星探索重塑了人类认知边界。俄罗斯《挑战》太空实拍电影揭示,现有技术如同“原始人划独木舟横渡太平洋”,但正是这种“知其不可而为之”的精神,推动着材料科学、量子通信等领域的突破。NASA火星样本返回计划催生的自动钻探系统,已应用于南极冰芯研究,将冰川年龄测定误差从千年降至百年。

火星移民在现阶段更多是技术愿景而非可行方案,但其引发的科技创新与文明反思具有现实价值。建议调整探索路径:优先建设月球基地作为技术试验场,开发小行星采矿降低资源成本,同时建立《外空生态公约》规范地外活动。未来的研究应聚焦于人工磁场生成、辐射屏蔽材料、以及基于 CRISPR 技术的极端环境适应性基因改造。唯有平衡星际梦想与地球责任,人类方能在宇宙尺度上实现可持续发展。