移民澳洲打工的真实生活

清晨五点半的墨尔本郊区农场,来自山东的莉莉已经在草莓大棚里弯腰工作了三个小时。她的橡胶手套沾满泥浆,膝盖因长时间蹲跪而酸胀,但时薪31.38澳元的收入,仍让她觉得比在国内写字楼996的生活更有盼头。这是2023年澳洲打工签证持有者的日常缩影——在发达国家劳动法规庇护下,有人收获超出预期的经济回报,也有人陷入签证陷阱与文化孤岛的双重困境。

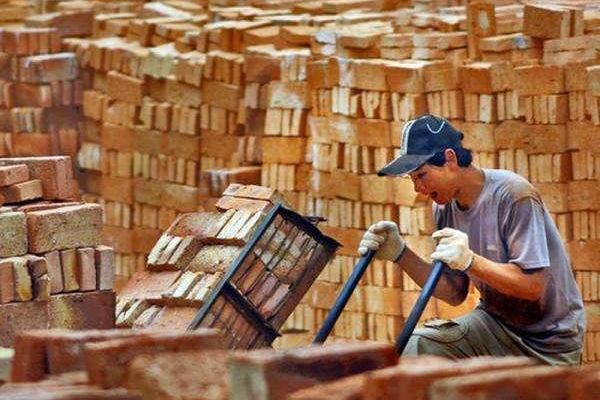

工作机会与行业分布

根据澳大利亚统计局2023年数据,持有打工度假签证(417/462类)的劳动者中,42%集中在农业领域,28%从事酒店服务业,建筑业和矿业分别吸纳12%与8%。看似广阔的就业市场实则存在结构性错配:悉尼大学移民研究中心发现,65%的华人打工者在首年被迫接受与专业背景无关的体力工作。

采摘工种的季节性特征尤为明显。北领地芒果农场主John在接受ABC采访时坦言:"每年11月至次年2月,我们需要三倍于平时的劳动力,但时薪可比办公室白领高出20%。"这种短期高薪吸引大量年轻打工者,却也导致技能断层。墨尔本大学经济学者王博士的研究显示,连续从事农业工作超过18个月的签证持有者,回国后职业竞争力平均下降34%。

生活成本与收支平衡

看似丰厚的时薪背后,隐藏着地域差异带来的财务陷阱。悉尼市中心公寓单间周租可达450澳元,而塔斯马尼亚农场提供的集体宿舍每周仅需120澳元。精明的打工者会采用"旺季北上,淡季南下"的流动策略:冬季前往昆士兰的甘蔗田,夏季转战西澳的葡萄园,最大限度利用季节差价。

德勤2022年移民收支报告显示,扣除基本生活开支后,打工度假者月均净收入约2200-3800澳元。但这组数据掩盖了重大健康风险——仅有27%的雇主为临时工购买工伤保险。来自浙江的徐磊在布里斯班建筑工地摔伤后,花费三个月才通过公平工作委员会追讨到医疗赔偿,期间被迫透支积蓄1.2万澳元。

文化适应与社交困境

语言壁垒构建起隐形的职场天花板。阿德莱德酒店经理Sarah透露:"能流利处理客诉的员工时薪可达35澳元,而仅会简单对话的清洁工只能拿到法定最低时薪。"这种差异催生出独特的"双语经济圈",在珀斯华人聚居区,普通话美甲师、粤语货运代理等岗位形成闭环,却也加剧了文化隔离。

社交媒体上的"打工互助群"成为重要精神支柱。墨尔本皇家理工大学研究团队跟踪的500个微信群显示,78%的成员通过群聊获得租房、法律援助信息,但同时有43%的受访者承认过度依赖华人圈子削弱了跨文化适应能力。这种矛盾在婚恋市场尤为突出——29岁的河北姑娘小敏坦言,两年间遇到的追求者"不是在农场搬箱子,就是在餐馆颠大勺"。

法律保护与权益维护

澳洲公平工作调查专员署(FWO)2023年处理的1.2万起投诉中,涉及临时工种的案件占61%。典型案例包括:墨尔本某中餐馆要求员工每日"自愿"加班2小时却不支付报酬,珀斯清洁公司扣押护照作为雇佣条件。尽管法律明文禁止这些行为,但Grattan Institute的研究表明,仅18%的受害者会选择正式投诉。

维权意识的地域差异显著。台湾打工者陈立伟在遭遇欠薪时,通过提供的免费法律咨询服务,两周内追回全部款项;而大陆打工者张芳因担心影响签证续签,选择接受雇主提出的60%和解方案。这种差异背后,既有信息获取渠道的差别,也反映出不同教育背景带来的权利认知鸿沟。

职业发展与身份转换

对于寻求永居的打工者,澳洲技术移民体系犹如精密设计的迷宫。注册护士、幼教等职业虽在紧缺列表,但要求申请人具备等同于本地学历的资格认证。悉尼某移民中介透露,约35%的客户选择"曲线移民":先攻读TAFE学院的汽修或老年护理课程,再通过州担保获得永居。这种路径平均耗时3-5年,花费约8-12万澳元。

成功转型者的经验具有启发性。前新东方教师李航通过西澳偏远地区雇主担保,现已成为矿区安全督导员。他在采访中强调:"关键是要建立本地人脉网络,我每周参加矿业协会的聚会,六个月内获得三个内部推荐机会。"但这类案例仅占打工签证持有者的7%,更多人如悉尼科技大学报告所言,陷入"临时工作-签证延期-技能停滞"的恶性循环。

当夕阳染红乌鲁鲁巨岩,数万名打工者仍在为不同的人生目标奔波。有人为攒够老家房子的首付日复一日包装牛油果,有人为子女教育咬牙坚持屠宰场夜班。这些交织着汗水与憧憬的故事,既折射出发达国家劳动力市场的结构性需求,也暴露出跨国人口流动中的制度性缺陷。未来研究需更关注打工移民的长期职业轨迹,政策制定者则应考虑建立职业技能转化认证体系,让这段旅程不仅收获经济回报,更能转化为可持续的人生资本。

版权说明:

1.版权归本网站或原作者所有;

2.未经本网或原作者允许不得转载本文内容,否则将视为侵权;

3.转载或者引用本文内容请注明来源及原作者;

4.对于不遵守此声明或者其他违法使用本文内容者,本人依法保留追究权等。