移民来中国的叫什么族的

中国作为多民族国家,历史上始终是不同文化交汇的熔炉。从古代丝绸之路的商旅往来,到近代沿海通商口岸的国际化浪潮,外来移民的迁入不断丰富着中国的社会肌理。在当代全球化背景下,以务工、留学、商贸等目的迁入中国的外籍人士群体日益扩大,他们的文化适应与身份认同成为值得探讨的议题。这些移民群体虽未被官方单独认定为“某某族”,但其跨文化生存状态与本土民族的互动交融,正悄然重塑着中国社会的多元图景。

一、历史脉络中的移民轨迹

自汉代张骞凿空西域以来,粟特商人、波斯使节等外来者便通过陆上丝绸之路进入中原,形成最早的移民社群。唐代长安的胡商聚居区“西市”,容纳着来自中亚、西亚的数万侨民,他们在保留祆教信仰的同时学习汉语,甚至参与科举入仕。这种“文化叠加”模式在明清时期得到延续,澳门葡萄牙人社区与广州十三行的欧洲商馆,均展现出外来移民在坚守文化特性与适应本土规则间的平衡智慧。

20世纪80年代改革开放后,中国迎来新一轮移民潮。数据显示,2010-2020年间在华常住外籍人口从59万增至85万,主要集中于北上广深等都市圈。其中韩国籍群体在山东半岛形成以青岛、威海为中心的“韩人街”,俄罗斯商人在黑龙江边境城市构建起跨境贸易网络,东南亚劳工则在珠三角制造业基地形成独特社群。这些群体虽未被纳入56个民族体系,但其聚居区已成为观察文化适应现象的微观样本。

二、文化适应的多重维度

语言习得是移民文化适应的首要挑战。清华大学2023年对外籍留学生调研显示,63%的受访者认为汉语声调系统构成主要障碍,但通过社区语言交换项目,78%的参与者能在两年内实现基础交流。在广州小北非洲人社区,由尼日利亚移民创办的“粤语-豪萨语双语学校”不仅教授语言,更通过茶楼早茶体验等文化实践,帮助新移民理解岭南习俗。

宗教实践的空间重构同样具有代表性。上海虹桥地区的日本人社区将神道教仪式与本地庙会结合,每年春秋两季举办的“中日联合祭典”吸引逾万人参与。这种“混合型宗教空间”既保留了神龛供奉等传统元素,又融入舞龙舞狮等本土文化符号,形成独特的跨信仰对话场域。学者陈娟在《移民宗教空间的人类学研究》中指出,这种创新实践突破了单一文化边界的桎梏。

三、制度框架与政策演进

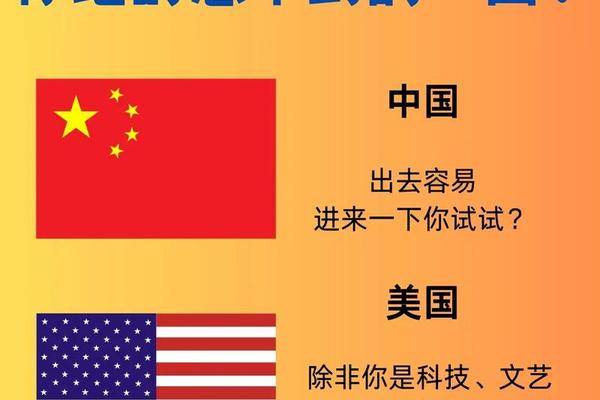

中国移民管理政策呈现渐进式开放特征。2013年《出境入境管理法》实施后,长三角地区试点外籍人才积分落户制度,将汉语水平考试(HSK)等级与工作年限纳入评分体系。截至2024年,苏州工业园已有132名外籍工程师通过该政策获得永久居留资格。这种“能力导向”政策设计,与德国蓝卡制度形成对照,更强调文化融入与技术贡献的双重价值。

社区治理层面,深圳推出的“国际化社区建设指南”具有示范意义。南山区蛇口街道创设“中外居民议事会”,由外籍代表参与社区公共事务决策。2024年该社区通过民主协商完成的垃圾分类改造方案,被联合国人居署评为“多元共治最佳实践”。这种治理创新既保障移民话语权,又促进文化共识的形成,印证了哈贝马斯交往行动理论在跨文化场景中的适用性。

四、身份认同的建构困境

代际差异在移民身份认同中表现显著。北京韩国学校的研究显示,第一代移民中82%坚持“在华侨民”身份认知,而第二代移民中57%自认“中韩文化桥梁”。这种转变在社交媒体上具象化为“K-Pop汉服混搭挑战”等文化杂交现象。但认同危机同样存在,青岛某韩资企业高管金先生坦言:“子女既不被韩国同龄人完全接纳,也难以融入中国高考体系,成为‘双重边缘人’。”

经济地位对认同建构产生深刻影响。上海陆家嘴金融区的欧美高管普遍建立跨文化社交圈,通过马球俱乐部、私人画廊等高端场所维持文化优越感;而东莞制造业的越南劳工更多选择聚居在工厂宿舍区,通过家乡美食和民间信仰维系群体认同。这种阶层分化的文化策略,印证了布迪厄“惯习-场域”理论在移民研究中的解释力。

五、未来发展的路径探索

技术赋能正在改变文化适应模式。杭州某科技公司开发的“跨文化通”APP,利用AR技术还原雷峰塔传说等文化场景,使语言学习具象化为沉浸式体验。该应用在亚运会志愿者培训中覆盖率超过90%,用户文化认知效率提升40%。这种数字公共空间的构建,为突破物理边界的精神融合提供了新可能。

政策创新需向深度化推进。借鉴四川省在易地扶贫搬迁中建设文化礼堂的经验,建议在外籍移民聚居区设立“跨文化服务中心”,通过非遗工坊、社区剧场等活动促进文化对话。同时可参照欧盟文化融入指数体系,建立包含语言能力、社会参与度、价值认同等维度的评估机制,为精准施策提供数据支撑。

当代中国的移民文化适应,本质是文明互鉴的动态过程。从唐代胡商到现代跨国移民,外来群体始终在保持文化特性与融入本土社会间寻找平衡点。在构建人类命运共同体的当代语境下,需要政策设计者、学术研究者与社区实践者形成合力,将文化差异转化为创新动能。未来研究可深入探讨数字技术对身份认同的重构机制,以及超大城市群移民治理的尺度政治问题,为全球化时代的跨文化共处提供中国智慧。