移民月球然后再移民火星

浩瀚宇宙中,人类始终在寻找突破生存边界的可能。从1969年阿波罗11号首次登月到2023年天问一号成功环火,地外殖民的构想已从科幻小说演变为国家战略和商业蓝图。月球作为距离最近的天然卫星,不仅是验证深空生存技术的试验场,更是通往火星移民的必经之路。在这条充满挑战的星际迁徙之路上,科技突破与文明重构交织,人类正以史无前例的雄心重塑对未来的想象。

一、星际航行的技术可行性

月球基地建设已进入实质性阶段。日本国土交通省计划在2025年前完成无人化建设技术验证,通过远程操控工程机械实现月面施工。我国嫦娥工程通过多次月面软着陆积累了关键数据,某企业研发的月球车驱动系统在模拟环境中实现连续300小时作业,为载人基地奠定基础。月面能源系统依赖两大支柱:覆盖320小时极夜的核能装置,以及氦-3同位素开采。月壤中氦-3储量高达500万吨,相当于地球现有能源需求的数万年供给。

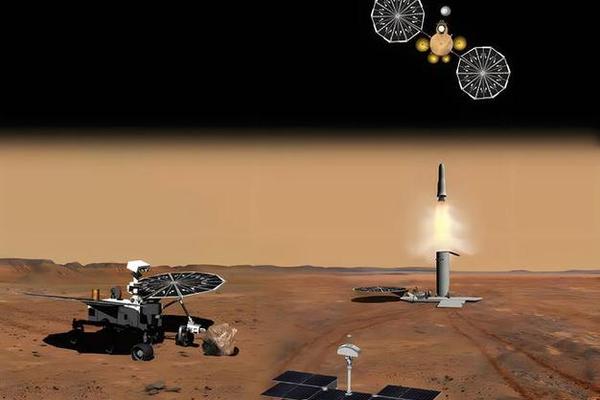

火星移民则面临更复杂挑战。SpaceX提出的“红杉森林”方案采用模块化穹顶结构,每个单元配备小型核反应堆和闭环生态系统,计划在2026年发射5艘无人飞船验证大气层突入技术。我国天问系列探测器发现火星南极冰层厚度超过100米,为原位水资源利用提供可能。但火星大气改造需要突破性技术:麻省理工学院团队通过模拟发现,向火星释放全氟化碳气体可使地表温度在100年内上升10℃,配合藻类固氧工程,有望在600年内实现大气层地球化。

二、资源开发的战略路径

月球资源开发遵循渐进式逻辑。初期重点开采稀土元素和钛铁矿,月海玄武岩中的钛含量高达12%,是建造3D打印舱体的理想材料。德国学者弗洛里安在《月球移民指南》中测算,建立容纳50人的永久基地成本约280亿美元,仅为国际空间站造价的1/3,关键在于利用月壤烧结技术原位制造90%的建筑构件。中期目标转向氦-3规模化开采,1吨氦-3核聚变可产生1.5亿千瓦时电力,足以支撑万人级城市运转。

火星开发则呈现差异化特征。NASA的“月球到火星”计划提出三级开发模型:第一阶段(2030-2040)建立封闭式科考站,利用火星大气96%的二氧化碳制备甲烷燃料;第二阶段(2040-2060)开发赤道地区太阳能田,建设地下农业舱;第三阶段(2060年后)启动全球地球化工程,通过轨道反射镜增强光照。SpaceX的商业化路径更激进,计划在2050年前运送100万人,通过星际飞船每26个月窗口期实施大规模移民,利用火星低重力环境(地球38%)发展新型制造业。

三、社会形态的重构逻辑

月球社会将呈现高度技术依赖特征。清华大学蒋运鹏教授指出,初期移民需通过严格心理评估,抗压能力需达到国际空间站宇航员标准的3倍以上。德国航空航天中心模拟实验显示,封闭环境中群体决策失误率随任务时长呈指数上升,第18个月达到峰值45%,这要求建立AI辅助的自动化管理系统。法律学者缪因知提出,月面定居点可能采用“数字契约”治理模式,基于区块链技术实现权利义务的智能分配。

火星社会的演化路径更具革命性。科幻作家郝景芳预言,首批万人殖民地将形成“科工复合体”社会结构,资源分配完全依赖智能算法,传统货币体系被贡献值积分取代。麻省理工学院的生态模拟显示,直径1公里的穹顶城市需维持3000人以上的基因多样性,这迫使移民采用定向基因编辑技术预防遗传病。更深远的影响在于文明形态分化:南京大学研究指出,经历10代以上隔离后,火星社会可能演化出独立的价值体系,形成与地球文明并行的新范式。

四、国际合作的竞合格局

月球开发已形成多极博弈态势。美国主导的阿尔忒弥斯协议吸引21国加入,其“月球门户”轨道站计划2026年投入运营,但遭遇俄罗斯退出国际空间站后的技术封锁挑战。我国提出“国际月球科研站”方案,重点突破月夜生存技术,嫦娥七号将验证-180℃环境下能源系统的稳定性。商业力量的介入改变游戏规则:蓝色起源开发的新格伦火箭将月面运输成本降至$2800/kg,刺激私营企业竞相布局采矿权。

火星探索呈现战略对冲特征。NASA的载人计划因技术瓶颈屡次推迟,原定2025年的首次载人任务已调整至2033年,这为SpaceX等企业创造了战略机遇期。欧盟启动“火星样本返回”联合计划,试图通过地质研究争夺话语权,其研制的火星车钻探深度达2米,可提取35亿年前沉积层样本。值得注意的是,地月经济圈与火星经济带可能形成资源对流:月球氮气与火星氦-3的置换贸易,将催生新型星际物流体系。

五、困境与文明反思

星际移民引发深刻哲学辩论。刘慈欣在《三体》中警示太空异化风险,但麻省理工学院研究显示,在辐射环境下生存的人类,其决策会向功利主义倾斜,火星殖民者可能发展出迥异的道德准则。清华大学刘兵教授指出,将地球治理缺陷投射到外星社会存在危险,建议在《外层空间条约》中增加文化多样性保护条款。更现实的矛盾在于资源分配:建设万人级火星城市需消耗地球15%的铂族金属储备,这可能激化星际开发权争夺。

技术乐观主义背后隐藏认知鸿沟。马斯克宣称“2050年百万人移居火星”的愿景,但NASA研究显示,现有生命维持系统的容错率仅0.003%,任何设备故障都将导致灾难性后果。德国航空航天中心模拟发现,封闭生态系统中的人际冲突发生率是地球社会的7倍,这要求重新设计社会架构。或许正如阿姆斯特朗所说,真正的挑战不在于跨出船舱的脚步,而在于如何在外星荒漠中守护人性的光辉。

从月面基地的钢结构骨架到火星穹顶的生态循环,人类正以科技为笔,在星际画卷上勾勒文明的新边疆。这条迁徙之路注定充满荆棘:它需要突破物理定律的束缚,重构社会运行的逻辑,更要回答“何为人类”的终极追问。当2040年首批火星婴儿诞生在红色土壤上,他们或将见证一个崭新的文明形态——既延续地球的血脉,又绽放出独特的宇宙之花。此刻的我们,既是星际移民的规划者,更是文明跃迁的见证者。或许正如《月球移民指南》所言:这不是逃离,而是生命的又一次伟大出发。