移民星际交通方式的变迁

人类对宇宙的探索从未停歇,从阿波罗登月到火星车着陆,每一次突破都在重塑星际交通的想象边界。当马斯克提出用可回收火箭运送8万火星殖民者时,科幻与现实的界限已变得模糊;当霍金警告“不逃离地球的人类终将灭亡”时,星际移民从技术挑战升华为文明存续的哲学命题。这场跨越星海的迁徙革命,正以交通方式的迭代为脉络,书写着人类从地球物种向星际文明蜕变的史诗。

一、化学推进的奠基时代

20世纪中叶,液氧煤油发动机的轰鸣划破卡纳维拉尔角的天空,标志着人类首次突破地球引力的桎梏。SpaceX在2012年提出的火星计划,将可重复使用火箭技术推向新高度——猎鹰9号的垂直回收技术使单次发射成本降低85%,甲烷燃料的闭环利用更在火星原位资源利用(ISRU)体系中占据关键地位。这种化学推进系统通过氧化剂与燃料的剧烈反应,产生3.4km/s的排气速度,虽无法突破太阳系束缚,却为近地轨道基建提供了切实可行的解决方案。

美国宇航局的火星探测车机遇号在2004年遭遇的定位危机,暴露出传统化学推进的局限:当车轮陷入火星沙地时,视觉里程计与IMU系统的数据融合技术成为救命稻草。这促使工程师重新审视星际交通的可靠性设计,催生出多模态导航系统的革新。正如钱学森在《星际航行概论》中强调的:“推进效率必须与环境感知能力同步进化”,化学动力时代不仅锻造出脱离地球的钥匙,更培养了应对深空复杂性的系统工程思维。

二、核聚变的黎明突破

当传统火箭触及速度天花板时,核热推进(NTP)与核聚变引擎的研发开启新纪元。NASA的普罗米修斯计划中,-235裂变反应堆可将比冲提升至900秒,使火星航行时间缩短至45天。而更前沿的磁约束聚变技术,通过氘氚反应释放17.6MeV能量,理论排气速度可达光速的7%,使比邻星的探测成为可能。这类动力系统的突破性在于,其能量密度是化学燃料的百万倍,为跨恒星系航行提供了物理基础。

旋转航天器的出现解决了长期失重难题——直径112米的环形舱体以4rpm旋转时,能在舱壁产生1g人工重力,结合水屏蔽层与再生生态循环系统,使星际移民从技术验证迈向实际居住。这种设计哲学在《火星救援》等科幻作品中具象化为旋转空间站,其实验数据表明:持续0.38g(火星重力)环境可使骨质流失率控制在每月0.5%以内,大幅提升星际移民的可行性。

三、星际远航的技术革命

伊琳娜·罗曼诺夫斯卡亚教授提出的“流浪行星迁移论”,将星际交通的想象力推向新维度。银河系中约500亿颗自由漂浮行星,若利用其内部地热维持生态舱,可在数千年内跨越20光年距离。这种“搭便车”式星际移民,与激光帆飞船形成互补——后者通过地面兆瓦级激光阵列推动纳米薄膜帆,能在20年内将克级探测器加速至0.2c,为载人航行开辟侦察通道。

量子纠缠通信与时空折叠理论的进展,则试图破解光速屏障。中科院潘建伟团队在1200公里尺度实现量子密钥分发,为深空通信保密奠定基础;而卡西米尔效应实验显示,负能量密度可达1e-3Pa,使阿尔库维雷引擎的曲速泡建模进入实证阶段。这些技术或许还需百年成熟,却已勾勒出超光速航行的理论框架。

四、文明重构的社会实验

星际移民正在重塑人类社会的组织形态。波特兰州立大学的人类学研究显示,4万人的初始殖民群体可维持基因多样性阈值,其社会结构需兼容区块链治理与应急集权模式。马斯克设想的火星宪章强调“资源公有制与技术开源”,这与贝佐斯倡导的太空资本主义形成理念碰撞,折射出地球文明范式在星际场景下的适应性挑战。

在生命维度,基因编辑技术面临严酷抉择:是否赋予殖民者辐射抗性基因?哈佛医学院的线粒体改造实验使细胞存活率提升300%,但可能触发生物安全红线。这些争议印证了霍金的预言:“星际移民不是技术跃迁,而是人类本质的重构”,每个技术决策都在定义新文明的价值基线。

五、未来交通的进化方向

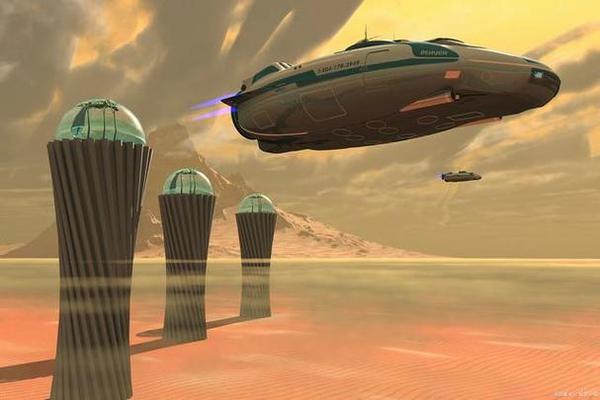

当前研发焦点正转向能源-推进-生态的协同创新。美国Breakthrough Starshot计划将激光帆与纳米探测器结合,试图在2060年前实现半人马座成像;欧盟的SPACE RIDER项目则开发可重复使用轨道转移飞行器,通过气动捕获降低地火运输成本。这些技术路线共同指向一个目标:建立分级运输网络,使近地轨道成为星际航行的中转枢纽。

在更遥远的未来,戴森球能量收集系统或为恒星际航行提供动力源泉。加州理工学院的太空太阳能电站原型已实现10kW微波无线输电,若在日地L1点部署百万平方公里光伏阵列,可获得地球文明十万倍的能源供给。这种宏大的能源革命,或将最终解开光速枷锁,使银河系成为人类文明的后花园。

从化学火焰照亮夜空,到曲速引擎折叠时空,星际交通的每次跃迁都在拓展文明的生存边疆。当我们在火星建立首个穹顶城市时,不仅需要更强大的推进器,更需要重构社会契约与体系。未来研究应聚焦于星际法律框架的建立、跨星系生态系统的稳定性分析,以及文明多样性保护机制——因为真正的星际移民,终究是带着地球的生命火种,在宇宙中书写人类文明的新篇章。