移民搬迁户是指什么人口

移民搬迁户:定义、挑战与多维解读

在全球化与现代化进程中,人口迁移已成为社会发展的重要现象。移民搬迁户作为这一过程中的特殊群体,通常指因国家政策、工程建设、生态保护或灾害威胁等原因被迫迁移至新居住地的人口。这一群体的形成不仅反映了国家治理的复杂性,也深刻影响着社会结构、经济模式与文化生态。理解移民搬迁户的内涵与外延,是破解城乡发展矛盾、推动可持续性治理的关键切入点。

一、政策驱动下的移民搬迁

移民搬迁户的产生与政策密切相关。根据《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》,国家在大型基建项目中需遵循“开发性移民”原则,通过补偿与后期扶持保障移民权益。例如,青海三江源生态移民工程涉及5.6万人的迁移,其核心目的是平衡生态保护与民生需求。

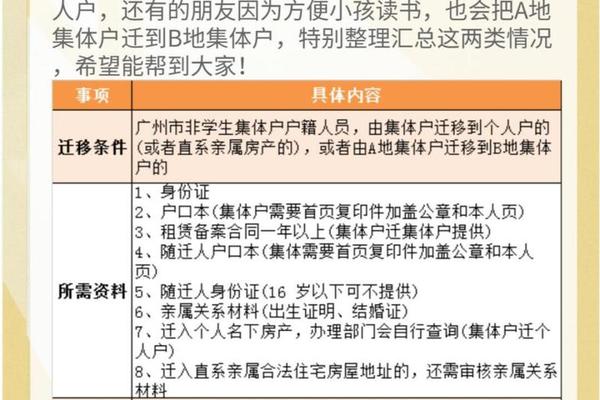

政策型移民具有强制性特征。以陕西为例,《移民(脱贫)搬迁工作实施细则》明确将扶贫搬迁与避灾搬迁统筹推进,要求建档立卡贫困户优先安置。这类搬迁往往伴随集中安置、统一规划,但研究显示,部分政策型移民因缺乏替代生计能力,出现“能力贫困”现象,如青海玉树牧民搬迁后难以适应城镇就业市场。

二、移民搬迁户的类型划分

从成因维度,移民搬迁户可分为四类:

- 工程型搬迁户:因水库、铁路等基建项目迁移,如南水北调工程中淹没区居民。这类群体通常享有补偿性安置,但可能面临文化断裂风险。

- 生态型搬迁户:为保护生态环境而迁移,如三江源禁牧区牧民。研究发现,生态移民的可持续生计能力与其社会网络重构密切相关。

- 扶贫型搬迁户:以“易地扶贫搬迁”为代表,针对“一方水土养不活一方人”的深度贫困地区。贵州法院案例显示,搬迁资格需通过全国扶贫系统审核,避免冒领安置房问题。

- 灾害型搬迁户:因地质灾害或洪涝威胁迁移。此类搬迁具有紧迫性,但后期可能出现返迁现象,如陕西白河县滑坡移民案例中,约12%家庭因生计压力返回原住地。

三、法律框架与权益保障

移民搬迁户的权益受多重法律保护。《国有土地上房屋征收与补偿条例》规定,征收补偿需涵盖房屋价值、搬迁费用及停产损失。例如,陕西镇安县某移民干部挪用搬迁款案件,最终以挪用公款罪追责,凸显法律对移民资金的刚性约束。

然而实践中的矛盾依然突出。贵州某乡诉讼案例显示,未录入扶贫系统的搬迁户强占安置房,导致合规移民权益受损。这要求政策执行需强化透明化与参与性,如《移民安置规划大纲》要求编制过程必须听证。

四、生计转型与社会融入

搬迁对移民生计模式产生深远影响。青海玉树的对比研究表明,自发型移民通过社会网络在城镇找到替代生计的比例达67%,而政策型移民因依赖补贴,返乡意愿高达41%。这印证了Sen的可行能力理论——经济补偿需转化为可持续生计资本。

文化适应是另一大挑战。内蒙古生态移民研究显示,牧民转为城镇居民后,传统技能失效导致心理落差。加拿大华裔移民案例则表明,社区文化活动可加速文化融合,如书法班、羽毛球俱乐部等非正式网络的建设。

五、未来方向与政策建议

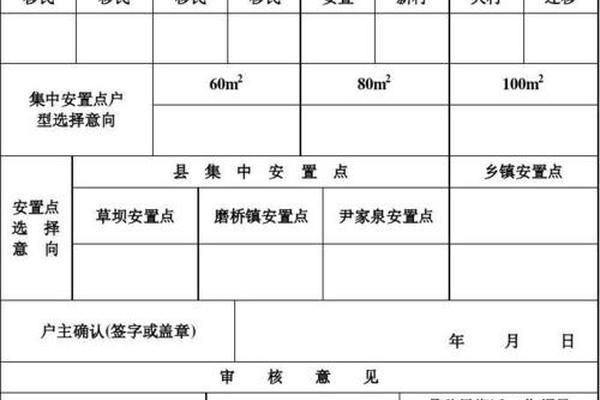

移民搬迁户的治理需向精细化转型。应建立“动态跟踪机制”,对搬迁5年以上的家庭进行生计评估,如陕西“十三五”移民后期扶持项目的经验。推广“参与式规划”,让移民在安置点选址、房屋设计中拥有话语权,避免“一刀切”弊端。

在学术层面,亟需开展跨学科研究。例如,运用空间经济学分析安置区产业布局,或通过社会资本理论解构移民网络重构过程。跨国比较研究可为政策创新提供借鉴,如巴西库里蒂巴的生态移民与旅游产业结合模式。

移民搬迁户既是国家治理的客体,也是乡村振兴的主体。从青海牧区到贵州深山,从三峡库区到雄安新区,每一次迁移都承载着个体命运与时代进程的交织。未来的政策设计需超越物理空间的位移,关注文化认同重塑、社会资本积累与可行能力培育,使移民搬迁从“被动安置”转向“主动发展”,真正实现“搬得出、稳得住、能致富”的治理目标。

版权说明:

1.版权归本网站或原作者所有;

2.未经本网或原作者允许不得转载本文内容,否则将视为侵权;

3.转载或者引用本文内容请注明来源及原作者;

4.对于不遵守此声明或者其他违法使用本文内容者,本人依法保留追究权等。